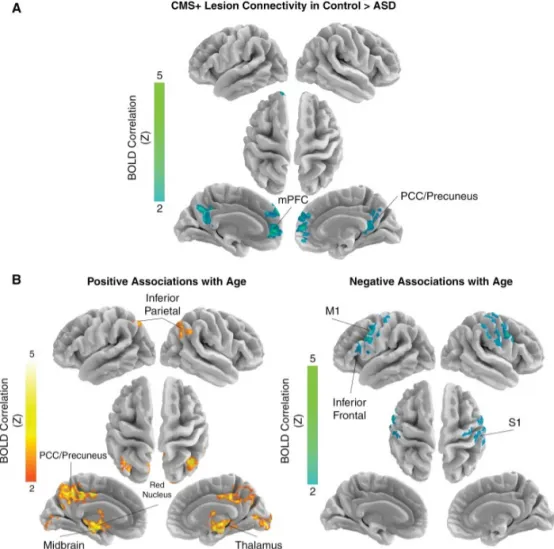

James T. Rutka鲁特卡教授曾任世界神经外科学院院长,现任世界神经外科权威期刊《Journal of Neurosurgery》主编。三十余年来,他深耕于儿童神经外科领域,带领团队不断实现科研与临床突破,涵盖脑瘤分子分型、精准治疗、新药研发及微创手术,为全球罹患疑难疾病的儿童患者带来希望。其新近发表的研究《Postoperative cerebellar mutism syndrome is an acquired autism-like network disturbance》(术后小脑缄默综合征:一种获得性的自闭症样网络障碍),以下为研究主要内容概述。

01研究背景

小脑缄默综合征(CMS)是儿童后颅窝肿瘤切除术后常见且致残的并发症。受累儿童表现出与自闭症谱系障碍(ASD)患者在沟通及社交缺陷方面现象学相似的症状。尽管CMS与ASD均被认为涉及大脑-小脑环路功能紊乱,但由于对二者共同神经机制的认识尚不充分,目前仍常将二者视为独立疾病实体。

02研究方法

本研究共纳入90例接受后颅窝髓母细胞瘤切除术的儿童,其中30例术后出现CMS。将术后小脑病灶配准至标准脑模板,并基于成人和儿童规范连接组,分别计算各病灶的功能连接网络。研究还利用一组独立的ASD儿童队列及其匹配对照(n = 427)评估研究结果的普适性。

03研究结果

发生CMS的病灶主要分布于小脑蚓部及内下小叶区域。在儿童及成人连接组中,这些病灶均可激活广泛的小脑-丘脑-皮质环路,其中儿童以前额叶皮质连接为主,成人则以顶叶皮质连接为主。随着年龄增长,CMS相关病灶与中脑/红核、丘脑及顶下小叶的连接增强,而与前额叶皮质的连接减弱。值得注意的是,CMS相关病灶网络在ASD队列中被独立复现,且该网络与沟通及社交缺陷显著相关,而与重复行为无关。

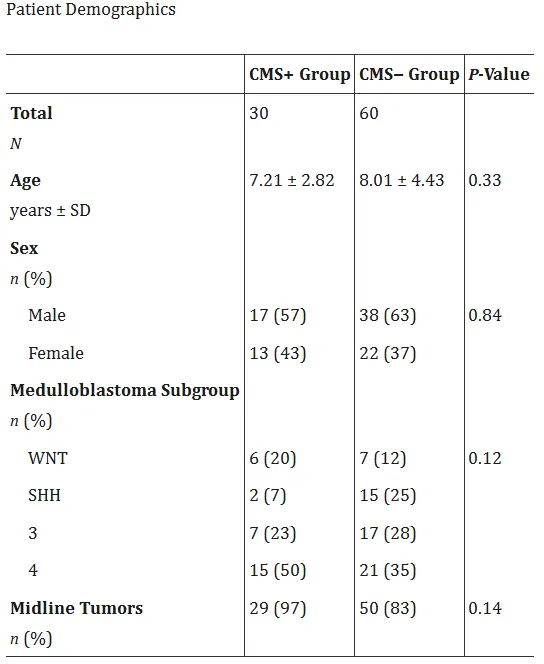

图1 病灶定位

(A) 将术后小脑病灶进行分割并配准至MNI标准空间。

(B) 发生CMS的儿童患者病灶体素分布图。左示意图显示CMS+与CMS-病灶的区域差异:红-黄色区域提示CMS+病灶高度集中,蓝色区域代表CMS-病灶更常见;CMS+病灶显著多累及小脑蚓部及中线旁小叶。

(C) 与CMS-病灶相比,CMS+病灶彼此间重叠程度更高。

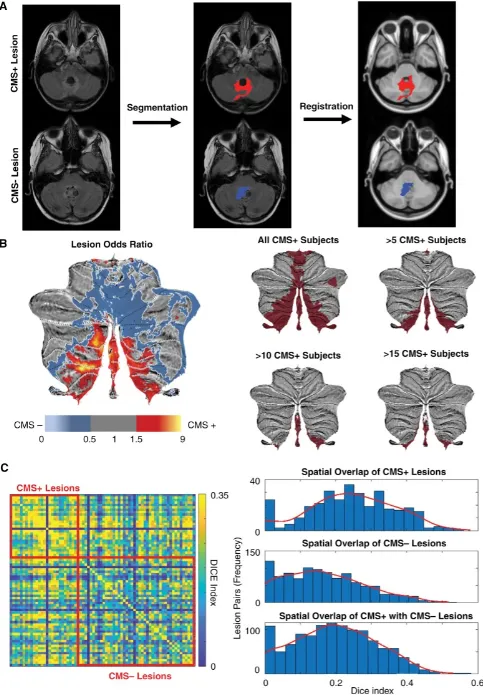

图2. CMS+病灶在成人与儿童中的连接模式

(A) 基于成人及儿童连接组,对与小脑病灶相关的脑区进行种子点分析。儿童中病灶主要与前额叶皮质连接,成人中则更多与顶叶皮质连接。

(B) CMS-区域倾向于与广泛皮质区域相连,这些区域多涉及丘脑及边缘系统结构。

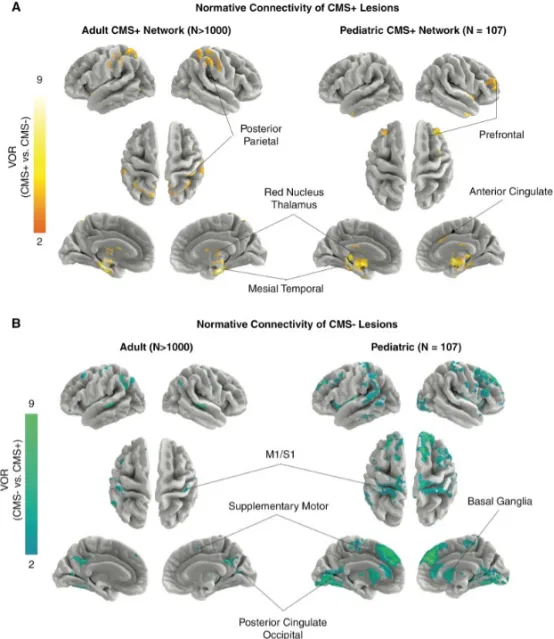

图3 CMS+病灶在自闭症谱系障碍(ASD)儿童及匹配对照中的连接特征

(A) 与对照组相比,ASD儿童CMS+病灶区域与前扣带皮质及后扣带皮质的连接强度减弱。

(B) 随年龄增长,CMS+病灶区域与脑干(含红核)、双侧丘脑、后扣带皮质(PCC)及楔前叶的连接增强,而与广泛皮质区域(包括额下回和运动区)的连接减弱。

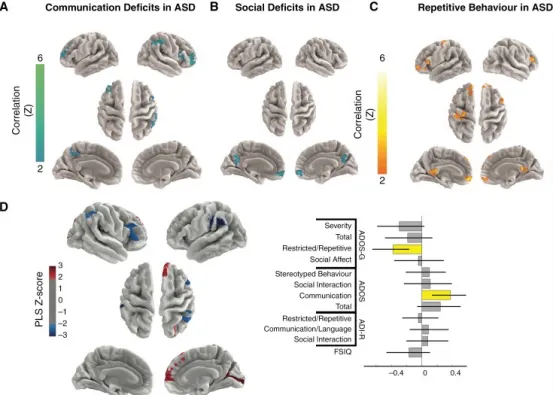

图4 ASD相关评分与CMS+病灶体积连接性的关联

(A–C)全脑体素水平分析显示,CMS+病灶体积的连接性与ASD个体的沟通障碍、社交缺陷及重复行为存在相关。沟通障碍(A)和社交缺陷(B)越严重,相应连接性越低;而重复行为(C)越严重,连接性越高。

(D)ASD评分与影像数据的多维关联分析提示存在一个显著潜在变量,表明沟通缺陷与CMS+病灶至前额叶及顶叶皮质的连接性存在关联。

04研究结论与关键要点

本研究提示,CMS相关病灶可能在脑发育敏感期诱发一种ASD样网络功能障碍。CMS与ASD所共享的网络扰动机制,有望为相关患儿提供更精准的治疗策略。

关键点:

小脑缄默综合征(CMS)是后颅窝肿瘤术后的一种致残性并发症。

CMS症状与自闭症谱系障碍(ASD)的社交和沟通缺陷存在重叠表现。

本研究首次识别出一个与两种疾病共同相关的小脑-大脑网络异常。

研究意义:

小脑缄默综合征(CMS作为后颅窝肿瘤术后的严重并发症,其症状与自闭症谱系障碍(ASD)在社交和沟通缺陷方面具有高度现象学重叠。我们首次发现在这两种疾病中共同存在的小脑-大脑网络异常。CMS与ASD共享的网络扰动表明,针对该共同通路的干预策略可能为患儿带来更有效的治疗方法。

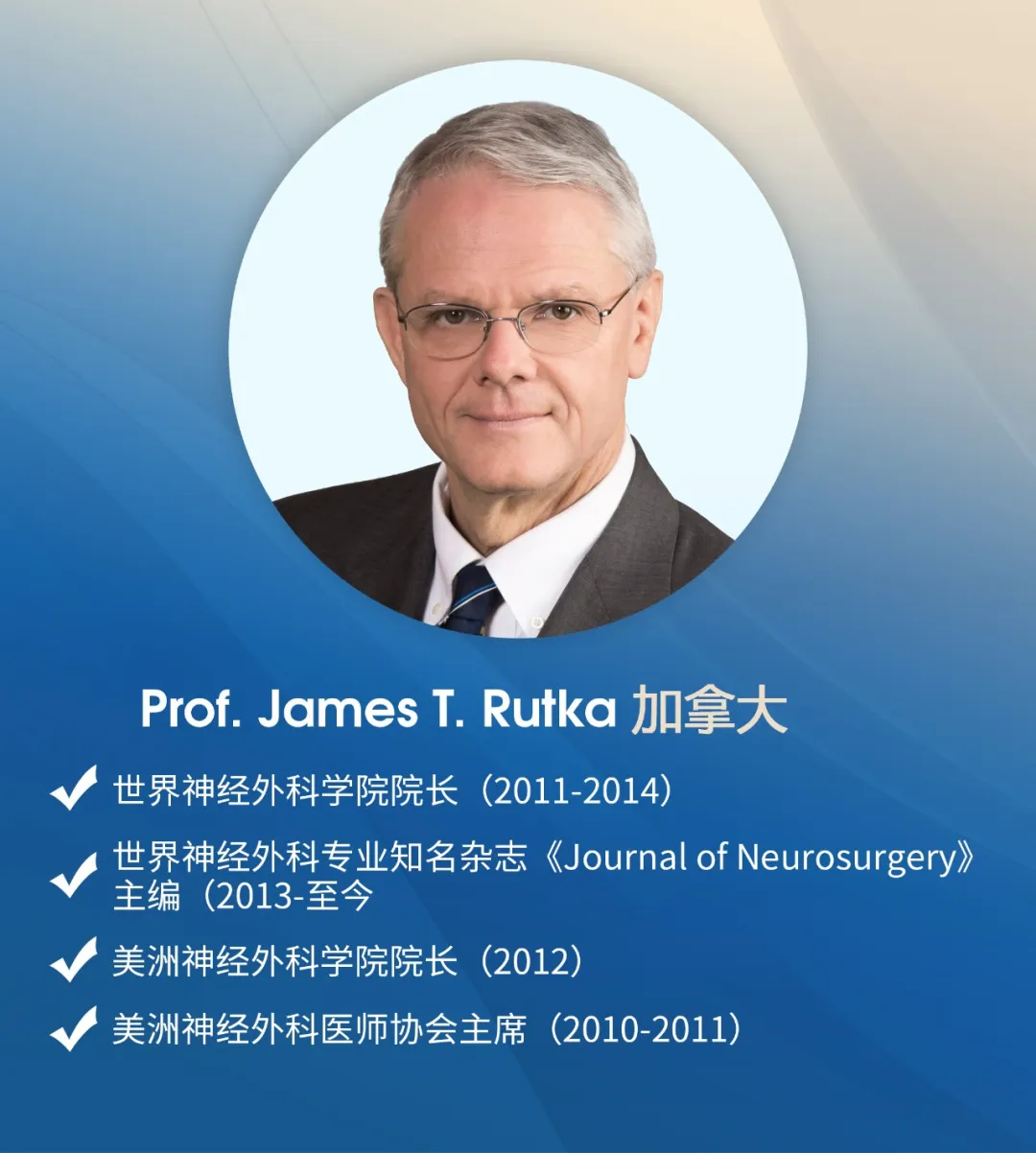

05关于作者

国际儿童神经外科专家 James T. Rutka鲁特卡教授

教授担任世界神经外科联合会(WFNS)执行委员会及顾问委员会成员,已发表超过500篇学术论文。其临床研究方向以颅内肿瘤为主,在胶质瘤、纤维瘤、颅咽管瘤、室管膜瘤等疾病拥有多年临床经验,擅长清醒开颅术、显微神经外科手术,并广泛从事用于治疗恶性脑瘤与癫痫的国际前沿技术——激光间质热疗(LITT)。他在儿童胶质瘤,特别是高级别胶质瘤方面开展多项临床试验。其所任职的加拿大SickKids医院为国际知名儿童医疗机构之一。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号