8岁确诊至18岁成人礼,患者小威通过9年随访证实颅咽管瘤未复发。

患儿曾经历头痛、视力模糊及异常口渴等症状。其父母面临治疗抉择:接受高风险手术或向具有"生物学恶性"特征的肿瘤妥协。经INC国际儿童神经外科专家James T. Rutka鲁特卡教授实施精准手术(操作精度达毫米级),实现肿瘤全切且术后9年无复发及并发症。

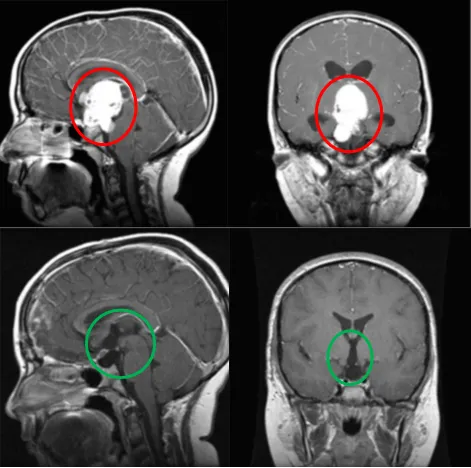

术前术后影像对比,红色示术前病灶,绿色示术后切除区域

擅长绘画的小威特为Rutka教授创作致谢画作

但并非所有颅咽管瘤患儿均获理想疗效:部分术后失明需终身激素替代治疗;反复复发需多次手术;持续昏迷伴高热致康复希望渺茫。

颅咽管瘤因位置深在(毗邻视神经、垂体及下丘脑)且手术操作空间仅约4毫米(0.1毫米误差即可导致永久性神经损伤),对儿童生长发育、视力及生命构成严重威胁。手术医生选择直接影响患儿预后。

小威已实现9年无复发生存,更多患儿仍在等待有效治疗。本案例源自Rutka教授学术报告。

颅咽管瘤患儿临床现状(真实案例):

"临床告知需长期服用激素(停药存在生命风险);即使全切仍有20%复发率,而多数无法全切导致反复复发;部分患儿经历多次手术仍预后不良..."

案例1:4岁男性患儿(团团)

突发症状:视力丧失、尿失禁、生长停滞。确诊颅咽管瘤后不当治疗致法定双盲(左眼无光感,右眼残余视力0.02)。手术损伤垂体及下丘脑,需每日使用≥3种激素进行替代治疗,需持续调整剂量并终身用药以防生命危险。

案例2:5岁男性患儿(乐乐)

2020年9月因步态不稳、恶心、头晕及头痛行开颅术。虽肿瘤全切,但术后出现高热(39℃)、心动过速(180次/分)、高钠血症及尿崩症,转入ICU治疗半月。术后三月持续高热(38-40℃),多学科会诊未明原因,经历5次分流及引流手术,持续昏迷伴高热及肌强直状态。

案例3:女性患儿(乔乔)

2岁出现步态不稳、易激惹、呕吐伴梗阻性脑积水,检出3cm颅咽管瘤(累及第三脑室,附着垂体柄及视神经),行开颅切除。5岁局部复发再次手术;8岁复发接受放疗后出现垂体功能减退及视神经萎缩;14岁脑室内复发(左侧脑室1.2cm肿瘤)再次切除。多次手术及复发致长期住院治疗。

国际神经外科期刊JNS案例截图

颅咽管瘤的临床挑战:良性肿瘤的严重危害解析

虽组织学为WHO Ⅰ级良性肿瘤,但位于视神经、垂体、下丘脑及颈内动脉系统毗邻区。肿瘤增大可压迫垂体及垂体柄破坏正常结构,导致内分泌功能障碍;压迫视交叉致视野缺损;侵入第三脑室引发脑积水伴头痛呕吐。

全切手术面临两大难题:操作空间仅4毫米(0.1毫米误差可致永久性神经损伤或失明);切除不彻底则易复发。此两难境地要求术者精准权衡切除范围。手术经验丰富的主刀医生对患儿预后至关重要

儿童颅咽管瘤手术治疗策略

核心在于明确肿瘤与下丘脑-垂体柄的解剖关系。沿蛛网膜/软脑膜界面锐性分离可保护正常神经组织及Willis环穿支血管。钙化灶需直视下锐性分离以实现全切。垂体柄保留程度直接影响术后内分泌紊乱发生率及严重程度,应作为下丘脑保护标志积极寻找并保留。术前影像评估垂体柄位置,术中根据肿瘤分型最大限度保留垂体柄,可降低术后尿崩症风险。

复发颅咽管瘤管理方案

复发可加重内分泌障碍及视力损害,需定期随访监测。复发肿瘤可在避免加重内分泌损伤前提下再次手术(推荐全切)。选择利于全切的手术入路可减少既往手术粘连处理时间。多次复发无法手术者考虑放疗。

总结

成功手术依赖主刀医生技术、团队协作及精密设备。家长选择时应重点关注医生手术经验,在追求全切率的同时重视患儿术后生长发育。应为颅咽管瘤患儿争取最佳康复机会。

参考文献:国家卫生健康委员会. 儿童颅咽管瘤诊疗规范(2021年版)

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号