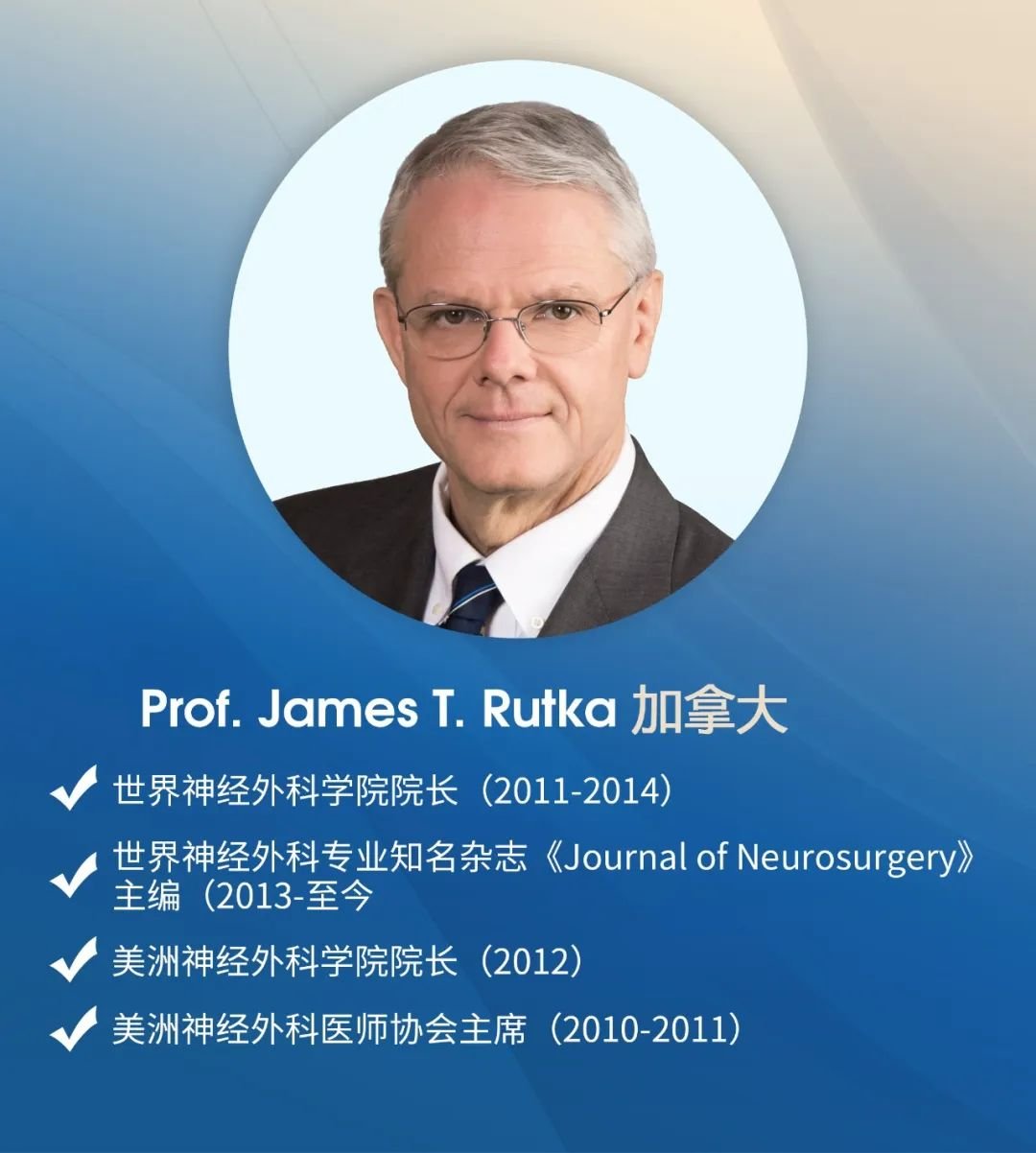

在小K的房间墙上,悬挂着一张合影,除了父母,还有曾为他主刀的Rutka(鲁特卡)教授。这张合影一直被小K一家视为新生活的起点,因为它见证了小K成功摆脱颅咽管瘤,并且至今未再复发。而这一切,都源于当初一个看似微小的决定……

小K一家与鲁特卡教授(左一)合影

PART.01 未行开颅实现全切,患者至今未复发

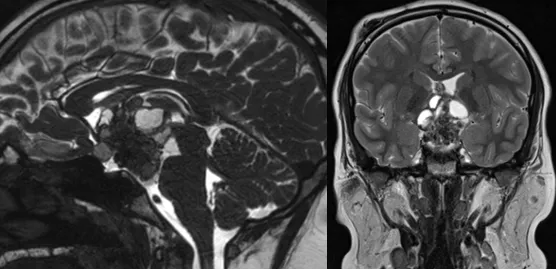

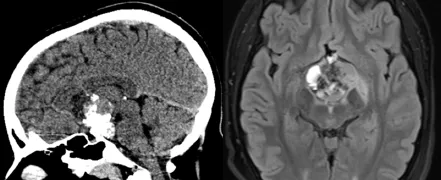

多年前,小K还是一名14岁的少年,但当时潜伏在“暗处”缓慢生长的颅咽管瘤已导致他逐渐出现视力模糊、剧烈头痛及生活不便。父母十分担忧,立即带小K前往医院检查,结果发现他颅内存在一个明确病灶——位于视交叉后方的颅咽管瘤。

进一步检查显示,该颅咽管瘤在CT图像上呈现明显钙化,这一表现通常发生于肿瘤内部血供不足导致部分细胞坏死之后,坏死组织逐渐被钙盐沉积取代,形成钙化斑点或区域。肿瘤钙化一般提示生长缓慢,且细胞死亡与钙化也限制了肿瘤的进一步扩展。

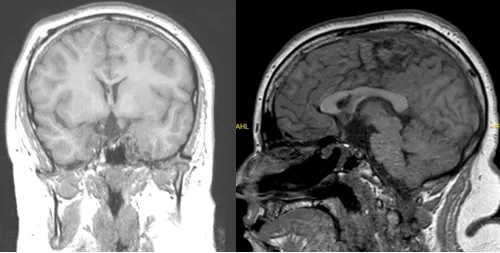

经团队讨论,作为小K主刀医生的鲁特卡教授决定先行VP分流术,以缓解其脑积水情况。同时,教授认为该颅咽管瘤也可不经开颅切除,小K一家听后倍感欣慰,决定采纳教授建议,通过内镜经鼻入路为小K实施手术。最终,正是这一项关键决策,使小K成功实现肿瘤全切。

术后,小K的视力获得明显改善,并开始接受激素替代治疗,至今未见复发。

PART.02 内镜经鼻入路是否适合我?

许多患者与小K情况相似,有的因年龄较小不愿开颅,有的则担心开颅手术风险,希望寻求其他非开颅的治疗方式。那么,应如何判断患儿是否适宜行经鼻内镜手术?术前又需做哪些准备?

实际上,选择开颅手术还是经鼻内镜手术,通常需综合考虑以下因素:

01 肿瘤累及范围

若肿瘤位于中线区域,且向外侧延伸未超过颈内动脉分叉部,则适合行内镜经鼻手术;如肿瘤明显向侧方生长,则通常建议开颅手术。

02 肿瘤毗邻关系

若肿瘤完全包绕血管、神经等重要结构,或因开颅术后复发导致肿瘤与周边组织粘连复杂,则内镜手术操作难度较高,此时选择开颅手术可控性更优。

03 肿瘤质地

对实质性、质地韧、血供丰富的肿瘤,内镜经鼻手术对术者技术要求更高,应根据外科医生自身经验进行选择。

值得强调的是,绝大多数颅咽管瘤患者均适宜行神经内镜经鼻入路手术,该术式具有创伤小、恢复快的临床优势,但仍需依据具体病例特点进行个体化决策。

一旦医生认为患儿适合接受内镜经鼻手术,作为家长可提前进行哪些准备?

家长首先应与医生详细沟通,了解手术流程、可能的风险及术后恢复情况,确保自己对手术有充分认知与准备,从而更好地向孩子解释,帮助他们理解接下来需要配合的事项,减轻孩子的恐惧感。

其次,家长需密切关注患儿术前与术后的情绪及心理状态,通过轻松、积极的互动缓解孩子的焦虑与紧张,例如寻求医护人员协助、借助故事书或玩偶进行情景模拟等,确保孩子以良好状态迎接手术。

最后,患儿通常需于术前一定时间内禁食禁水,以降低术中呕吐及吸入性肺炎风险,因此家长最好全程陪护,并严格遵循医嘱安排。

案例来源:鲁特卡教授学术沙龙分享

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号