35岁高先生一年内体重暴增20公斤,每日5000毫升尿量(是正常人的2.5倍!),整日昏沉乏力。本以为是中年代谢问题,核磁却曝出鞍区藏着一颗“炸弹”——颅咽管瘤!更戏剧性的是:第一次手术病理报告写着“视神经胶质瘤”,直到德国手术专家巴特朗菲教授二次开颅,才揭穿真相——仍是颅咽管瘤在作祟!

这场一波三折的“脑瘤迷案”最终由国际神外大咖“教科书式”全切示范教学手术画上句号。幸运的是,术后4年无复发,曾被颅咽管瘤偷袭的四口之家,终于找回失而复得的笑声……

颅咽管瘤?视神经胶质瘤?为何会混淆?

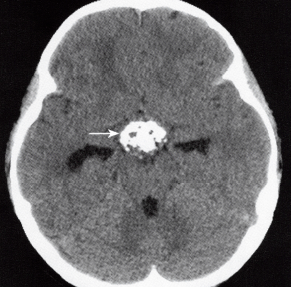

颅咽管瘤与视神经胶质瘤的鉴别诊断问题,主要源于二者在影像学和临床表现上的相似性。从病理学角度看,颅咽管瘤(尤其是成釉细胞型)特征性的钙化灶和囊变结构是其鉴别要点,而视神经胶质瘤多表现为视神经纺锤形增粗。临床上,颅咽管瘤更易引起下丘脑-垂体轴功能障碍(如尿崩症、肥胖等),而视神经胶质瘤则以进行性视力下降为主要表现。CT显示的钙化灶和MRI增强的强化模式是关键的影像学鉴别依据。

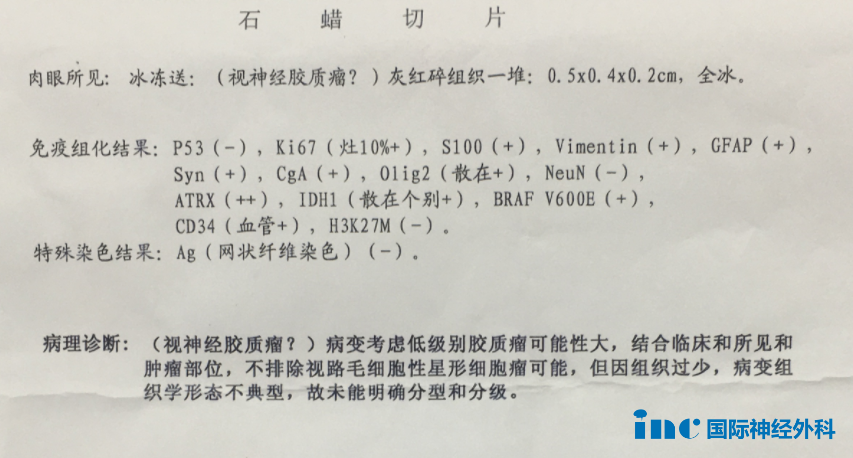

从解剖学角度分析,这两种肿瘤均可累及鞍区及视路结构,但起源不同:颅咽管瘤源于Rathke囊残余上皮,而视神经胶质瘤起源于视神经胶质细胞。值得注意的是,存在诊断争议时,此时需结合术中冰冻病理、免疫组化(如β-catenin对颅咽管瘤的诊断价值)及分子检测(如BRAF V600E突变在乳头型颅咽管瘤中的特异性)进行综合判断。对于疑难病例,建议由神经病理、影像学和神经外科专家进行多学科会诊。

▼囊实性颅咽管瘤:鞍上池内圆形肿块,大部分伴钙化。

颅咽管瘤与视神经胶质瘤混淆的案例并不少见,巴教授中国示范手术中也曾为以为被诊断为颅咽管瘤的视神经胶质瘤患儿成功手术。

初诊为颅咽管瘤的视神经胶质瘤

9岁男孩,头疼、视力下降,检查提示鞍上肿瘤,考虑“颅咽管瘤”,7月予以行鞍区肿块切除术,因肿瘤位于视神经,为保留患者视力仅活检手术。第一次手术时,国内医生表示手术时发现是视神经胶质瘤,一旦切除,孩子就会失去视力。但随着肿瘤的生长,孩子仍可能视力不保。INC巴教授近全切(95%以上)肿瘤,视力得以保留,悦悦也回归校园。点击阅读:视神经胶质瘤患儿成功示范手术,术后半年恢复怎么样了?

尿量5000ml,发胖20公斤,颅咽管瘤为何会出现这种情况?

35岁的高先生,正值壮年却突遭健康危机——一年内体重暴增20公斤,每日尿量高达5000毫升(远超正常人的1500-2000毫升),整日疲惫嗜睡。这些异常症状背后,竟隐藏着一个危险的"鞍区杀手":颅咽管瘤。

颅咽管瘤为何会导致尿多?

颅咽管瘤患者中17%-27%术前存在中枢性尿崩(颅咽管瘤诊治中国专家共识2024)。相较于其他鞍区肿瘤,颅咽管瘤的特殊性在于其同时影响垂体和下丘脑功能。垂体调控甲状腺、肾上腺、性腺等关键内分泌功能;下丘脑则掌管体温、摄食、昼夜节律等基础生理活动,两者共同构成人体核心调控系统。

当颅咽管瘤向鞍上生长时,会直接压迫下丘脑-垂体轴,干扰抗利尿激素(ADH)的分泌。ADH不足导致尿崩症,表现为多饮(日饮水量可达10L以上)、多尿(尿量4-10L/日)……这种情况需密切监测电解质,及时进行激素替代治疗。

如何判断是否有尿崩症状?

判断尿崩症主要依据"三多一低"症状:多尿(24小时尿量>4L,严重者达10L以上)、多饮(频繁口渴、饮水量剧增)、低比重尿(尿比重持续<1.005)。确诊需结合禁水试验(禁水8小时后尿渗透压仍<300mOsm/kg且血钠>145mmol/L)和加压素试验,影像学检查(如垂体MRI)可明确是否存在颅咽管瘤等病因。

这个本应幸福的四口之家,生活因此天翻地覆。颅咽管瘤虽属良性肿瘤,却因其特殊位置(起源于Rathke囊残余上皮细胞)而极具威胁:位于鞍区,毗邻垂体柄、下丘脑、视神经……且容易复发,第一次手术尤为重要。

鞍区地方虽然不大,只有大约5.5平方厘米,却是众多关乎生命结构的汇集地——如颈动脉、基底动脉、海绵窦、垂体、下丘脑、视神经等多组颅神经等......

更令人揪心的是,首次手术仅完成部分切除,病理报告竟出现"乌龙"——被初步诊断为视神经胶质瘤。这个诊断偏差,让治疗之路再添波折...

双眼视力模糊,原本希望这一台手术可以彻底摆脱这个肿瘤,没想到还出现了其他症状。

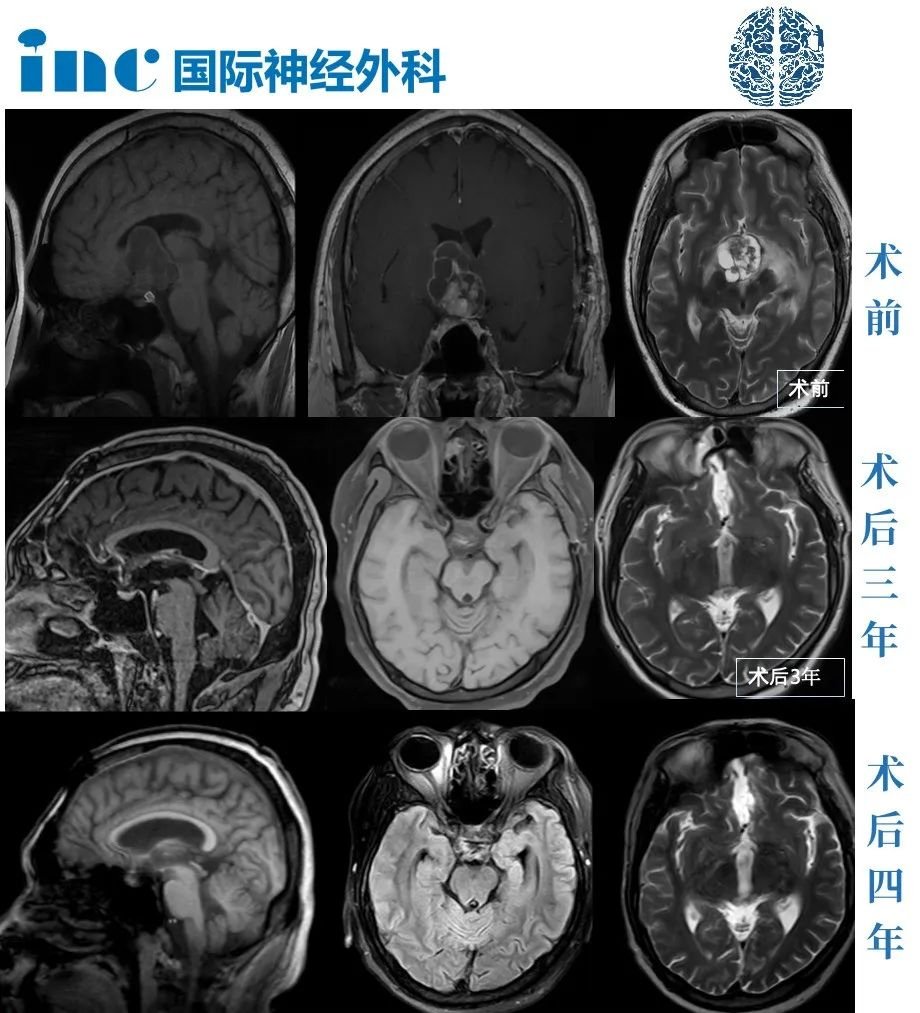

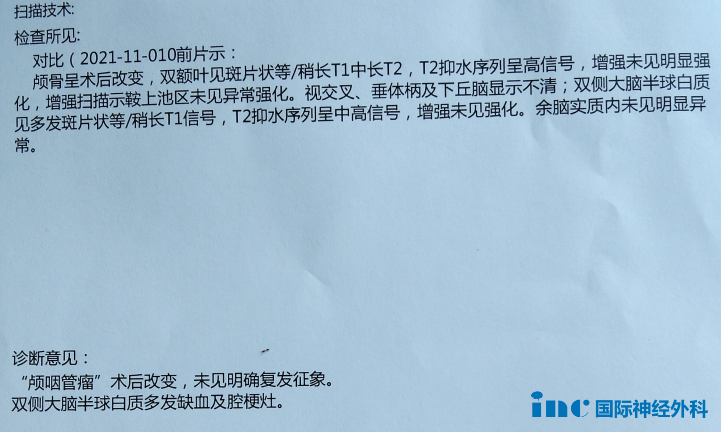

高先生知道,这个肿瘤不会就此停止生长。复查显示:鞍上病变实性部分可见团片不均匀强化影,囊性区见囊壁强化影,整体大小约31*32*40cm。考虑鞍区术后状态,考虑颅咽管瘤残留。

残余肿瘤还有这么大,高先生知道,这个肿瘤不会就此停止生长。他面临着肿瘤随时恶化增大的风险。迷茫之下,高先生夫妻两通过搜寻各种治疗信息,希望通过INC,寻求国际专家的帮助。

即使颅咽管瘤毗邻关系复杂,完全切除手术难度大、创伤大、并发症发生率高,手术仍是颅咽管瘤主要的治疗手段,在充分保护垂体–下丘脑功能及视路结构的前提下积极追求全切除,是保证患者长期生存的基础。

易复发的颅咽管瘤他如何做到4年未复发?

德国巴特朗菲教授通过远程咨询的形式,为高先生进行评估。“确实是典型的颅咽管瘤,必须通过适当的手术切除。”

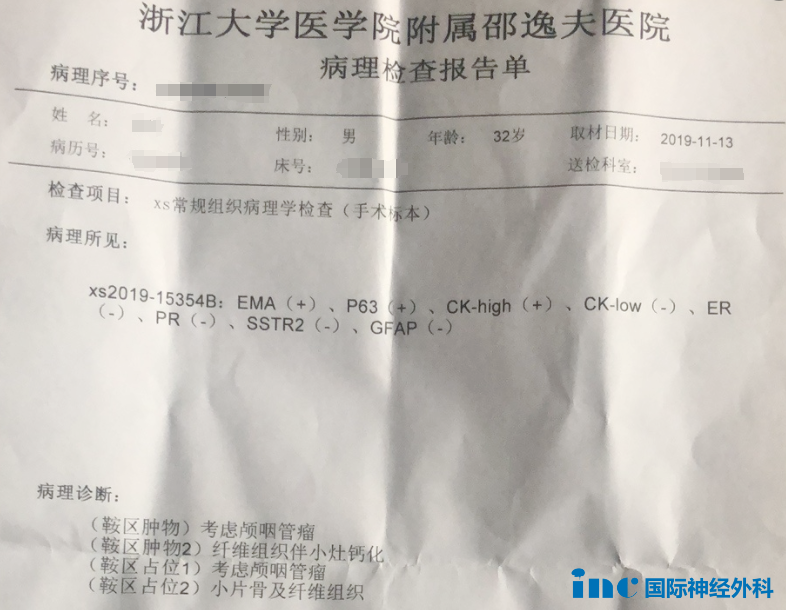

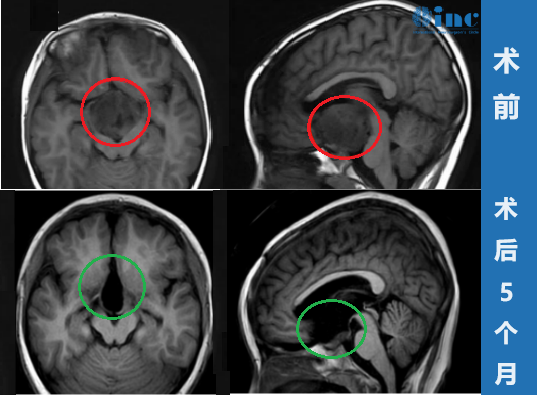

终于,他们决定解决这个让他失去正常生活的颅咽管瘤。2019年11月,于浙江大学医学院附属邵逸夫医院,INC德国巴特朗菲教授主刀,进行了高难度的全切手术,病理结果显示颅咽管瘤。

巴教授示范手术后病理结果

手术非常成功,高先生的身体逐渐恢复了健康。“原先一天两次垂体后叶素3单位皮下注射,现在停了改为弥凝,其他都正常。也可以正常上班。”

4年过去了,他坚持复查,没有复发,免去了需要反复再放疗或手术的烦忧。

我们记得视频随访中,美丽的妻子一直在旁陪伴,可爱的儿女也不时出镜,欢声笑语充满着这个家庭……

他的生活也重新回到了正常的轨道上,他能够像以前一样工作、照顾家庭,与家人一起享受生活的美好。

颅咽管瘤诊治中国专家共识:为何要追求全切?

通过全切除肿瘤,彻底治愈患者。肿瘤切除可以获得病理组织、减轻症状、缓解脑积水以及减轻对垂体、下丘脑、视神经和视交叉的压迫。颅咽管瘤毗邻关系复杂,完全切除手术难度大、创伤大、并发症发生率高,但是手术仍是颅咽管瘤最主要的治疗手段,在充分保护垂体-下丘脑功能及视路结构的前提下积极追求全切除,是保证患者长期生存的基础。

颅咽管瘤手术重点

颅咽管瘤切除术的关键是明确与辨识肿瘤与垂体、垂体柄及下丘脑组织之间的关系。术中应该尽量避免或减轻下丘脑后部的损伤,损伤下丘脑可导致严重的并发症。如下丘脑性肥胖和神经心理疾病。肿瘤与颅内正常结构之间存在蛛网膜、软脑膜以及胶质反应层作为手术界面。利用这些界面分离肿瘤不容易损伤正常神经组织及Willis环重要的细小分支血管。钙化位置需要经过仔细的锐性分离,多数情况下要在直视下锐性分离才能安全地全切除。

避免下丘脑损伤是降低颅咽管瘤术后死亡率和致残率,提高全切除率的关键。术中应尽量识别出并保留垂体柄,垂体柄的保留程度直接影响到术后内分泌紊乱的发生率和严重程度,术中垂体柄的辨认与保护可以作为下丘脑保护的标志性结构,应积极寻找和保护。部分肿瘤与垂体柄之间边界不清,为了避免肿瘤复发,应优先保证全切除肿瘤。

参考资料:

1.Griffith R Harsh, IV, MD, MBALawrence D Recht, MDKaren J Marcus, MD.颅咽管瘤.UpToDate临床顾问

2.颅咽管瘤诊治中国专家共识(2024)

如果您也有想要分享的经历或者无法解答的疑惑,欢迎留言……

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号