在神经外科领域,松果体区一直被视为手术"禁区"。该区域位于大脑最深处,血管神经结构错综复杂,每一步手术操作都需极为谨慎。海绵状血管瘤是一种罕见血管畸形,类似"不定时炸弹",随时可能破裂出血导致严重神经功能障碍。

病例详情:7年病程与诊断过程

37岁患者Anne与松果体区海绵状血管瘤抗争整整七年。初期症状较为隐匿,类似工作繁忙导致的躯体不适,休息后可缓解。随着症状逐渐加重且无法忽视,患者带着疑惑与不安前往医院进行检查。

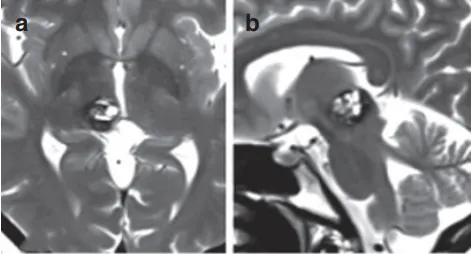

导致患者左侧面部麻木、站立不稳、言语含糊的根本原因,是直径15毫米的海绵状血管瘤,病灶潜伏于大脑中心地带中脑上部与右侧丘脑之间的松果体区,该区域解剖结构极为复杂且手术风险高。

术前MRI影像显示病变情况。

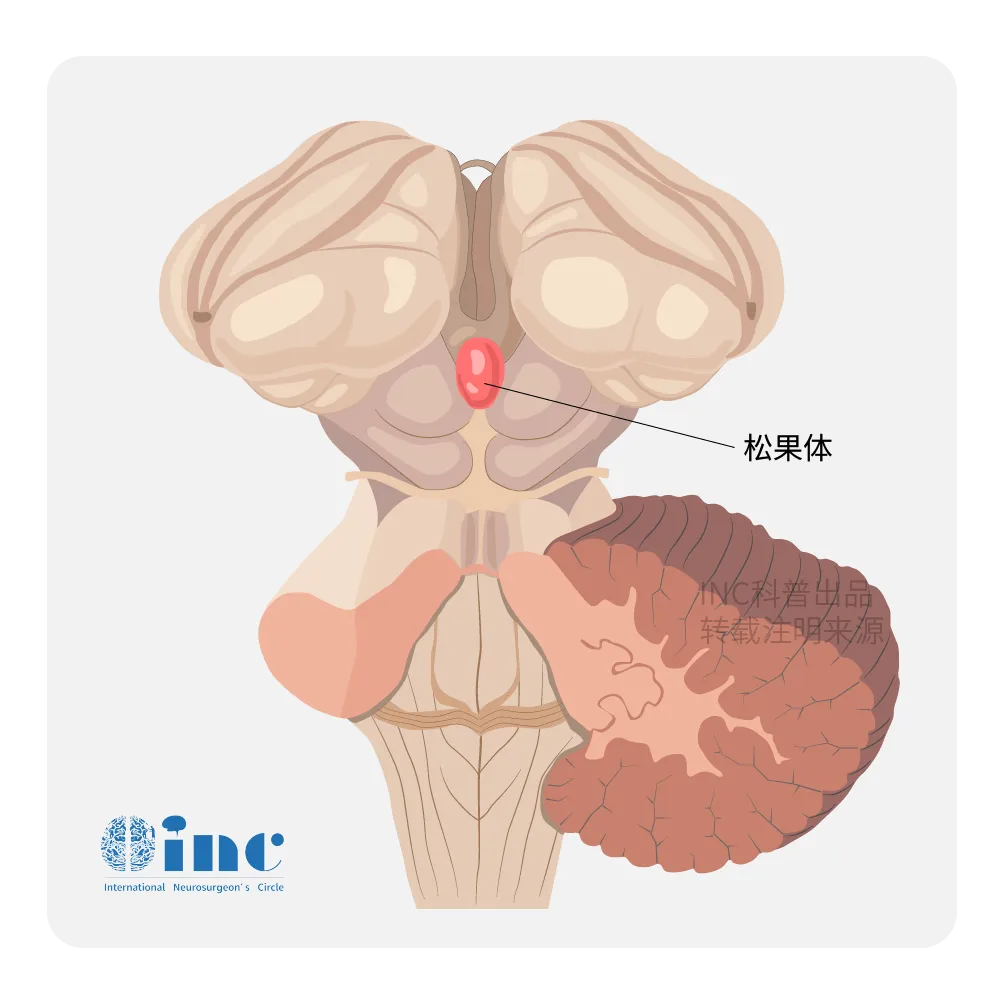

松果体是位于大脑中心的微小腺体,呈红灰色,尺寸约5-8毫米(米粒大小),负责调控生物节律,通过分泌褪黑素调节睡眠并影响免疫功能。海绵状血管瘤生长于此区域,相当于在"精密仪器"内存在"小石子",轻微变动即可影响神经功能。

切除此类病灶难度极高,堪比"在血管迷宫中拆除炸弹":必须准确找到脑组织间的自然间隙,实施类似庖丁解牛般的精细操作,避开错综复杂的血管网络。术中常见血管如"门帘"遮挡于肿瘤前方,一旦误伤任一血管,后果不堪设想。

治疗方案选择与手术实施

Anne的治疗成功关键在于选择了正确的治疗方向。巴特朗菲教授在松果体区病变领域拥有30年诊疗经验,在其专著《Pineal Region Lesions》中明确说明:手术全切病灶是防止再出血、实现良好预后的关键因素。

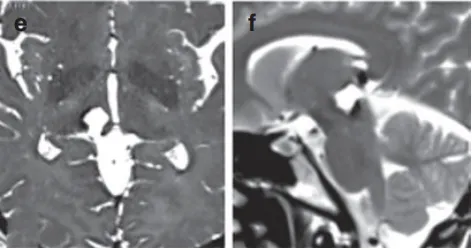

最终,巴教授通过幕下小脑上入路,巧妙避开重要血管结构,为Anne完整切除了血管瘤。术后MRI清晰显示病灶消失,患者未出现新的神经功能缺损,并于术后第10天顺利出院。

术后MRI影像证实切除效果。

治疗方式比较与选择建议

许多患者常询问"能否不手术?放疗是否可行?",现对各种治疗方案进行清晰梳理:

保守观察

适用于小型、无症状、未阻塞中脑水管的病灶,可每1-2年进行一次MRI随访监测。一旦出现出血、体积增大或引发脑积水,需及时干预。

药物治疗

仅能临时缓解头痛、癫痫等症状。因病例稀少,新药研发难度较大,无法实现根治效果。

放射治疗

虽看似"无形攻击",但缺乏预防出血的明确证据,还可能诱发新发病变,家族性患者需特别谨慎。

手术治疗

虽存在一定风险,但只有全切才能彻底消除出血隐患。手术决策需综合症状严重程度、出血风险、是否合并脑积水及患者意愿等因素。主刀医生的技术水平是手术成功的核心保障。

临床意义与专家背景

对于面临同样松果体区病变的患者,Anne的病例并非特例,而是现代神经外科精准化治疗的典型代表。在治疗决策的关键时刻,请记住:选择经验丰富的医疗团队,根据个体情况制定个性化治疗方案,是获得良好预后的关键因素。

参考资料:Pineal Region Lesions-Management Strategies and Controversial Issues

INC国际脑血管专家巴特朗菲教授简介

INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席巴特朗菲教授,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,擅长大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑内深层区胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除术、神经吻合术及各种椎管内肿瘤手术。

巴特朗菲教授曾接受来自欧洲、中东、北非及日本、中国、韩国、新西兰、南非和智利等40个国家学术邀请,出席400余场国际学术会议并担任特邀发言人,为世界神经外科学科发展作出重大贡献,特别是在颅底外科和显微外科血管病变的脑脊髓治疗领域。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号