“妈妈,我的头要炸开了!”

游乐场内,8岁患儿柚柚突然蹲下,双手紧紧捂住头部。此时无人知晓,他的颅内竟隐藏着一枚紧邻生命中枢的肿瘤。

当“松果体区占位”这一冰冷术语出现在影像报告中,柚柚母亲双手难以自控地颤抖——这一陌生医学名词,仿佛一把钥匙,悄然开启了潘多拉魔盒。

01 游乐场突发尖叫:病痛与命运的转折点

病情剧变发生于某个周末的游乐场活动期间。刚坐上秋千的柚柚突然捂住头部蹲下,面部胀红并呼喊:“妈妈,头要炸开了!”

面对这一急症发作,家长迅速将患儿送医诊治,CT检查结果提示松果体区肿瘤。

“什么是松果体区肿瘤?” 柚柚父母充满困惑。

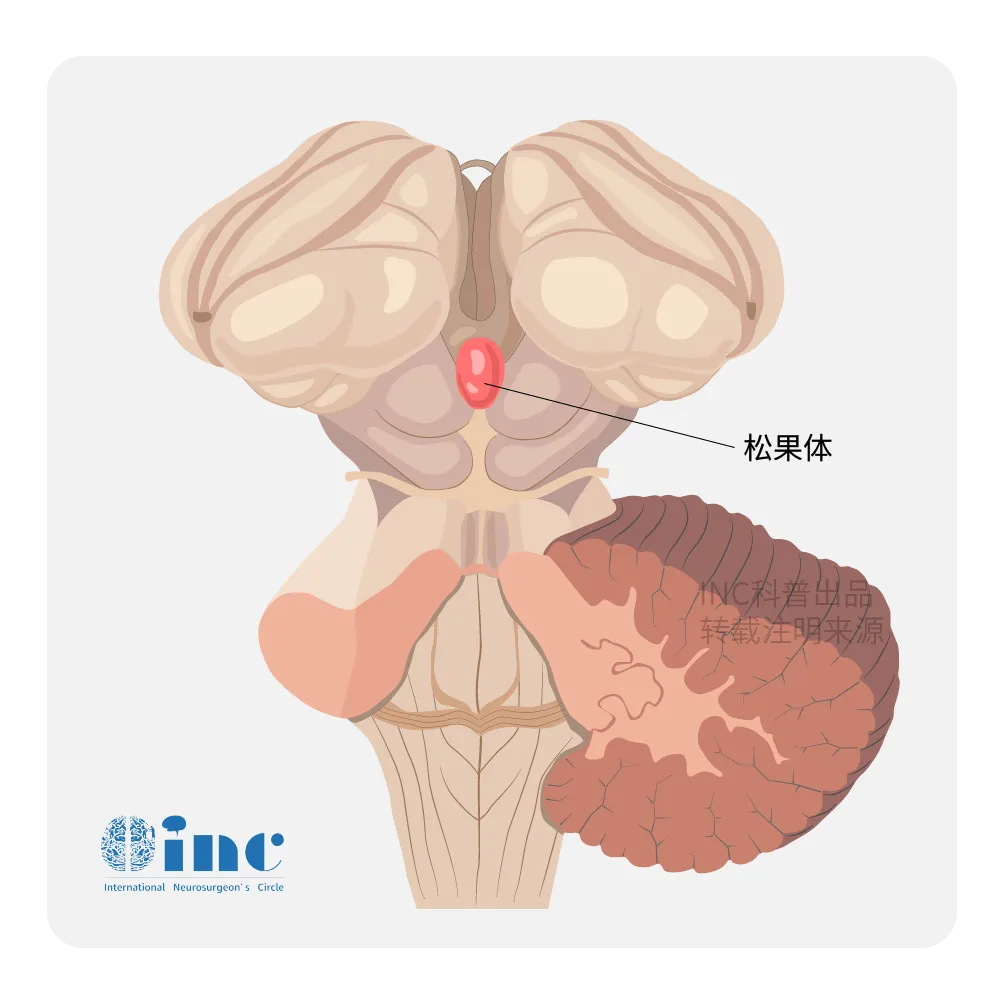

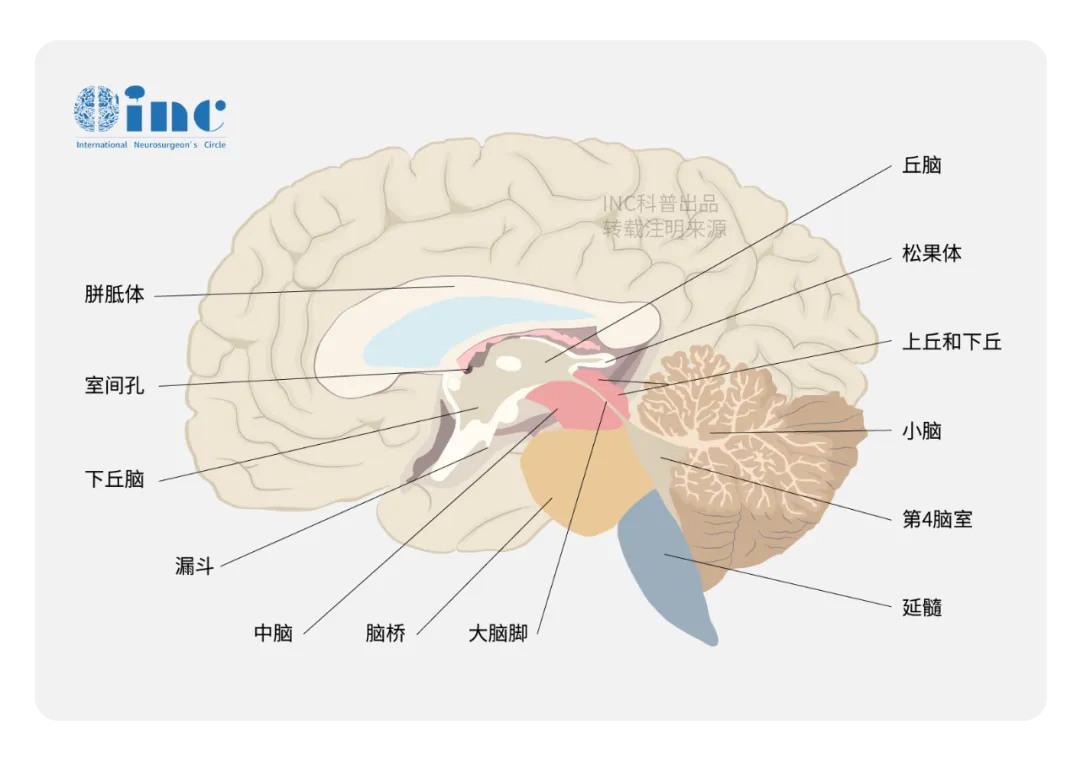

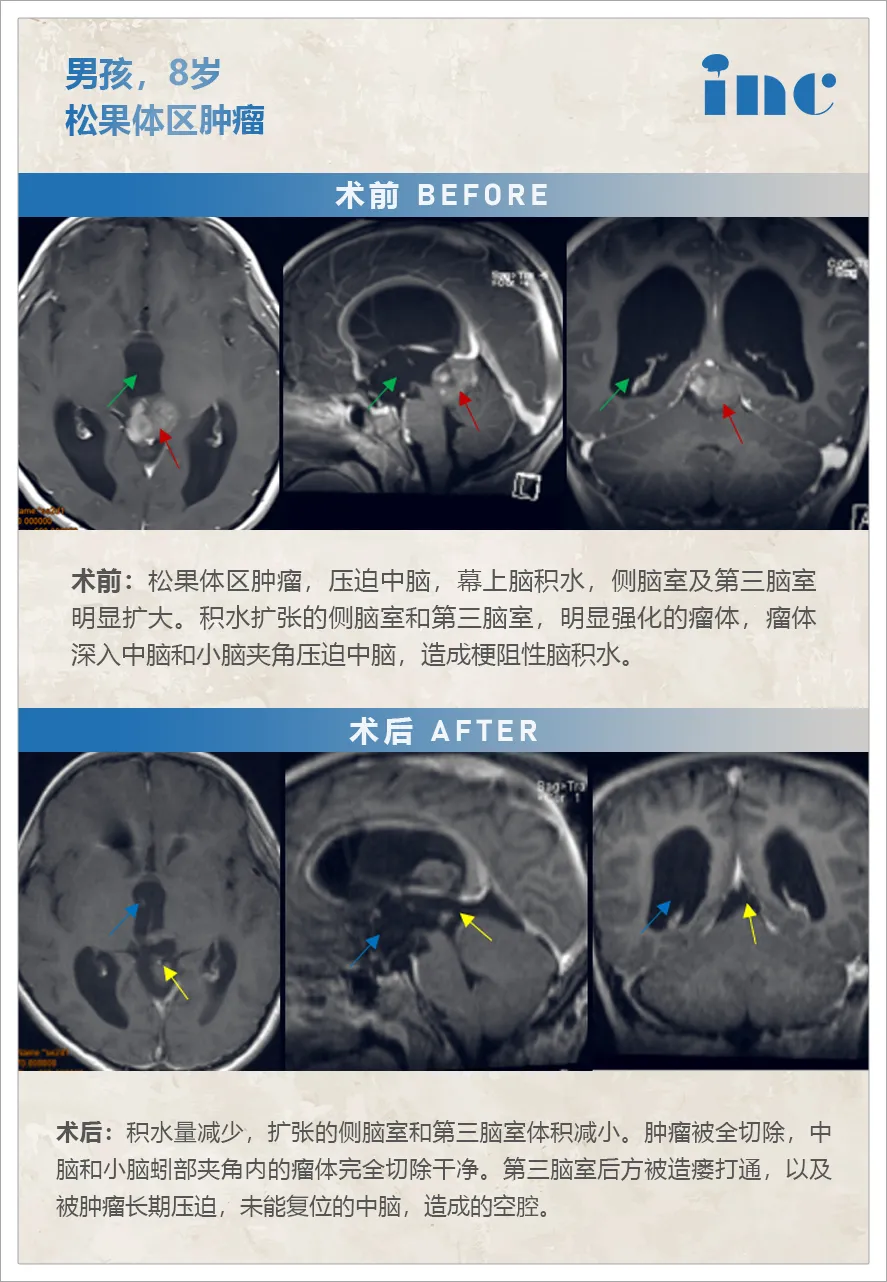

医生对照影像资料解释道:“这一核桃大小的区域称为松果体,负责调控眼球运动、激素分泌及肢体协调功能。其解剖位置居于大脑中心,邻近第三脑室后部与中脑导水管,该区域是脑脊液循环的关键通路之一。目前患儿肿瘤已阻塞该通道,引发梗阻性脑积水。”

此类梗阻性脑积水可导致颅内压升高,进而引发头痛、呕吐、视力异常(如视乳头水肿)及神经功能恶化等一系列症状。类比于下水道堵塞的浴缸,脑脊液在颅内持续积聚,双重压迫作用下,柚柚随时可能发生高颅压危象,甚至脑疝风险。

尽管确诊后半年内,柚柚仍可跑跳活动,头痛仅偶发数次。“是否意味着病情并不严重?”

家长仍存有一丝侥幸。然而医生的分析打破了这一幻想:儿童脑瘤犹如具备伪装特性的定时炸弹。由于儿童囟门未闭、颅缝存在轻微分离可能,加之身体代偿能力较强,因此早期颅内压增高可获得部分缓解,症状显现常较成人延迟。

更令人担忧的是,松果体区肿瘤会持续膨胀,如同不断扩大的气球,压迫周边神经结构:可能导致眼球活动受限、听力减退,也可引发步态不稳、尿量显著增加,甚至影响生长发育进程——这些潜在威胁正悄然逼近柚柚的未来。

02 治疗挑战:超越“单纯切除”的复杂决策

松果体区位置深在,周围密集分布重要神经与血管组织,如大脑大静脉群、中脑、丘脑等核心结构。因此,治疗目标不仅限于“肿瘤切除”,更需全力保护神经功能,保障患儿长期生长发育质量与生存品质。

携带全部诊疗资料,柚柚一家求诊于INC国际脑干手术专家巴特朗菲教授。巴教授细致评估患儿病情后,制定了周密的手术方案。手术采纳幕下小脑上入路联合幕上枕下乙状窦旁经小脑幕入路,精确定位肿瘤位置,最终成功实现肿瘤全切!

术后病理诊断证实为良性毛细胞型星形细胞瘤(WHO I级),这意味着柚柚术后无需接受放化疗,仅需定期随访复查。术后首日,柚柚即恢复意识清醒。后续恢复进程良好,顺利出院,重获健康新生!

03 如何实现松果体区肿瘤的安全全切手术

松果体区解剖位置深在,周边重要神经血管结构错综复杂,手术操作难度堪比“雷区排雷”——需在高度复杂的环境中精确切除目标病灶,同时避免损伤周围关键组织。以下为巴特朗菲教授总结的核心技术要点:

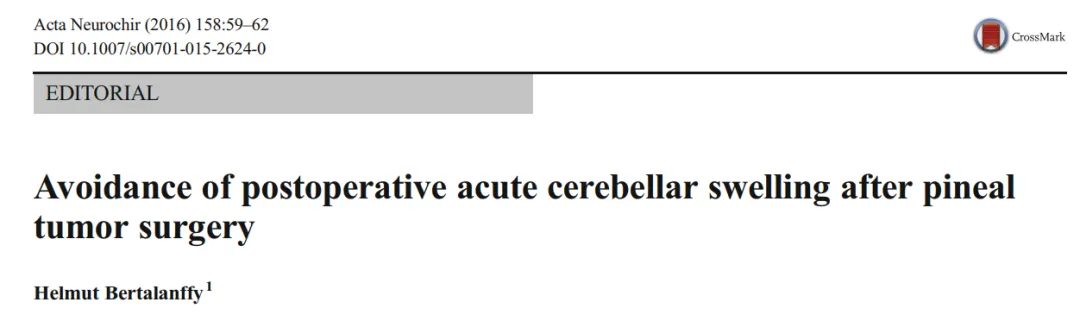

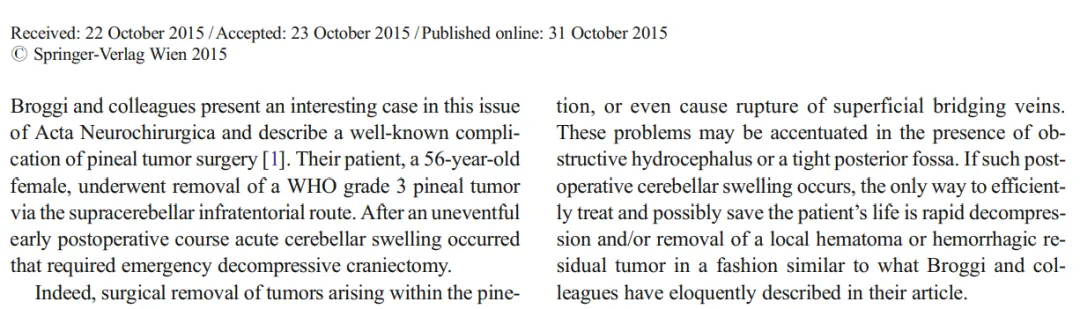

早在2011年,巴教授已在学术论文《Avoidance of postoperative acute cerebellar swelling after pineal tumor surgery》中系统论述了安全全切松果体区肿瘤、有效预防术后小脑肿胀的临床经验。该研究连续纳入26例松果体区肿瘤手术病例进行回顾分析,其中25例术后临床症状改善,无死亡病例报告。

神经放射影像评估

术前神经影像学信息的提取是松果体区手术成功的核心要素之一。常规MR成像可提供肿瘤尺寸、范围及血管生成状况等信息,最关键的是还包括中脑、丘脑及小脑受压程度的详细评估资料。

手术入路选择

在巴特朗菲教授处理的多数松果体区肿瘤病例中,他优先选用小脑上幕下入路(supracerebellar infratentorial approach),此为抵达松果体区域最常用术式。为避免小脑蚓部过度向下牵拉,他在单侧或双侧采用了小脑旁侧手术通路。在Galen静脉引流群周围切开厚韧蛛网膜后,小脑组织逐渐下移,使得Galen静脉及其属支获得充分暴露。针对部分松果体区肿瘤,他还联合应用了小脑上幕下与枕下经幕手术入路,通过双轨迹路径抵达肿瘤。少数情况下,对于向尾部延伸的肿瘤,他选择了经第四脑室的幕下入路联合经髓帆入路。

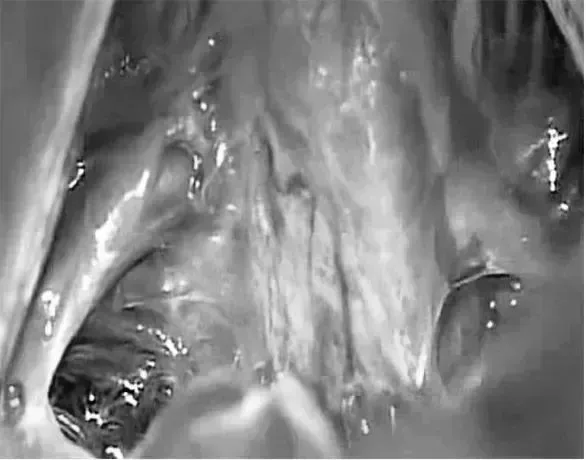

(术中照片显示经小脑上蚓部Galen静脉引流路径,以及经小脑左侧旁入路的手术暴露范围)

脑压板使用原则

在绝大多数手术中,由于脑脊液释放后小脑常因重力作用自然下坠,巴特朗菲教授不仅在半坐位手术体位、而且在战斗机体位下均避免使用脑压板。因此,作为硬膜内操作的首步,他常规切开四叠体池或环池,释放大量脑脊液。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号