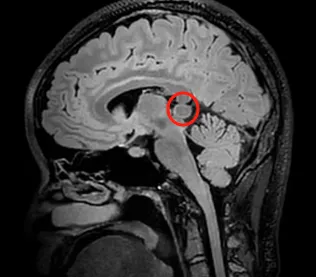

松果体区肿瘤可引发何种严重后果?

一名15个月大的婴儿本应处于健康成长阶段,却因松果体区肿瘤陷入生死危机。初期症状仅为呕吐及眼球异常运动,随后进展为脑积水、脑干受压……治疗过程包括三次开颅手术、化疗及质子治疗,每一步均充满挑战。

19岁患者小野本应在大学校园度过青春时光,却因突发倒地抽搐开始与未知疾病抗争。血液检测、心脏评估、脑电图、核磁共振(MRI)等检查均显示“未见异常”,但其身体反复出现抽搐及昏迷——最终确诊为松果体区微小病变。

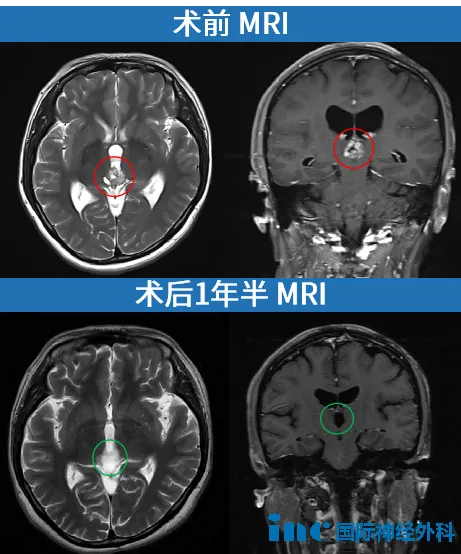

36岁患者晴晴携带16mm松果体肿瘤生活两年,仅表现为偶发性眩晕。当肿瘤增大并发脑积水时,INC巴特朗菲教授(简称巴教授)为其主刀全切手术,成功解除肿瘤威胁并为后续治疗创造有利条件。术后病理提示中度恶性中分化松果体实质肿瘤,提示温和病程下潜藏风险。

这些本应绽放的生命因隐匿性病变遭受重创。治疗中手术不仅是干预手段,更是需精准把握的技术——在安全范围内最大化切除肿瘤,以延长生存期并保障生活质量。

婴幼儿脑瘤进展:三次开颅手术的抗争

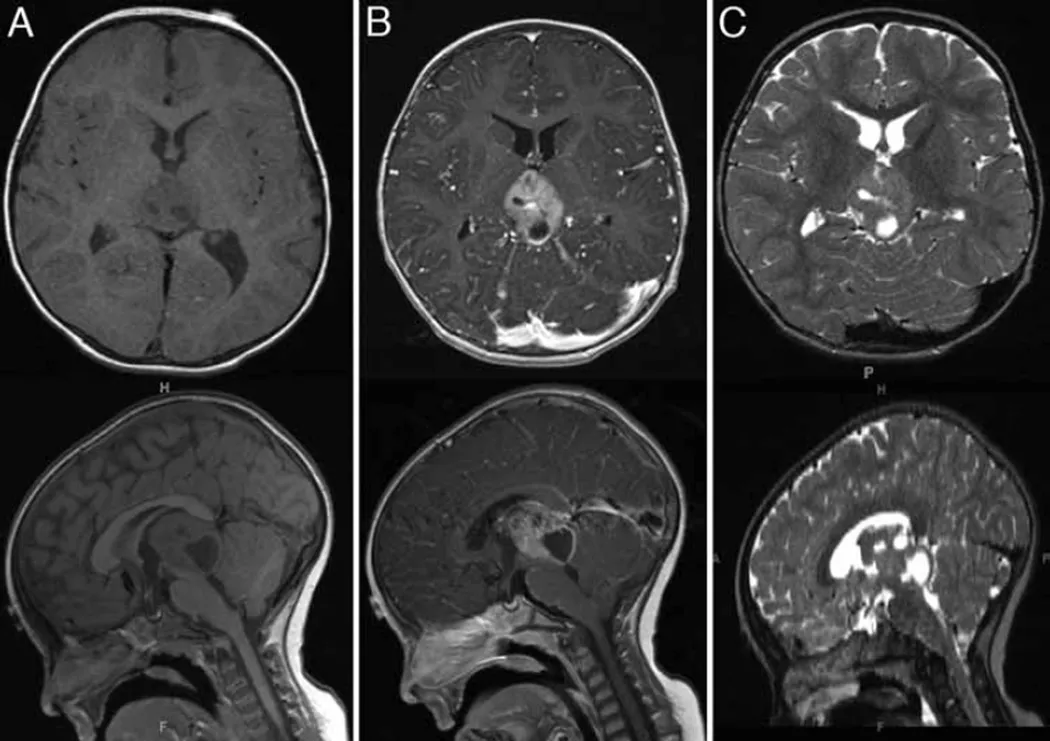

该15个月大男婴病例发表于学术期刊。既往健康的患儿因进行性步态障碍伴行为改变一月余入院。初期表现为行走时向左偏斜、碰撞物体,伴食欲减退、嗜睡、烦躁及易怒。约两周后出现呕吐、持续5日高热及腹泻……CT显示梗阻性脑积水,进一步检查发现松果体区混合实性囊性肿块。

针对梗阻性脑积水,患儿接受第三脑室造瘘术,但术后仍存在间歇性呕吐及眼球运动异常。连续MRI显示一月内松果体区肿瘤快速增大强化,范围延伸至第三脑室后部。鉴于病情进展,行开颅活检联合减瘤术,因切除组织量不足未获明确诊断。

经相同手术入路再次行活检及扩大切除,病理确诊为松果体乳头状瘤(PTPR)。术后因导水管血凝块导致梗阻性脑积水,患儿接受内镜下血块清除及第三脑室造瘘修正术。数周后神经状态再度恶化,最终行脑室-腹腔分流术治疗脑积水。

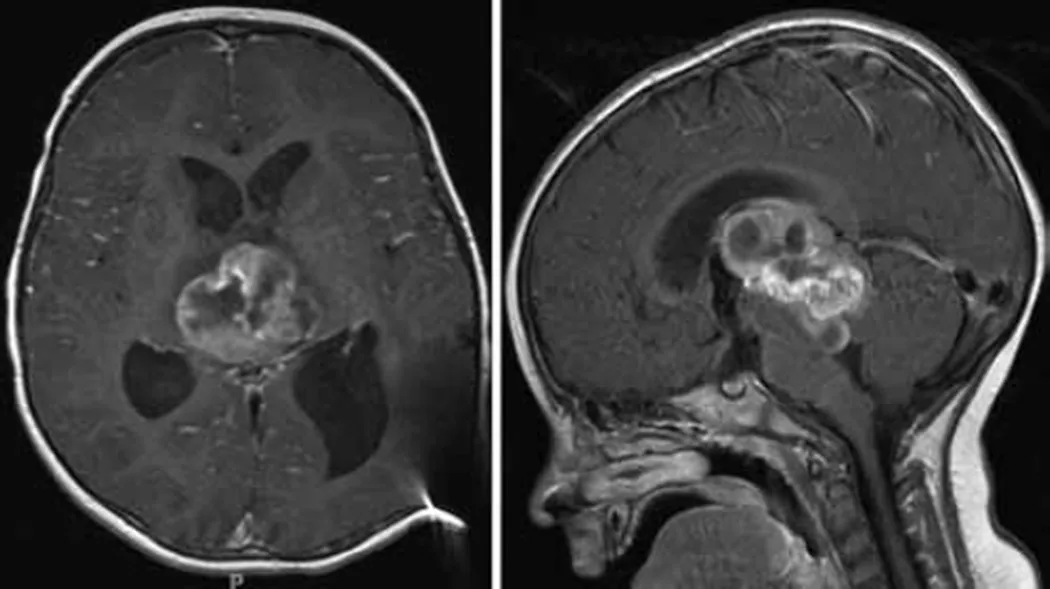

随访期间肿瘤持续生长,患儿开始长期化疗。第二轮化疗后手术区域肿胀,影像学显示肿瘤囊性成分增多伴脑干受压,遂行第三次减瘤手术,后续接受质子治疗。

▼第三次减瘤术前:肿瘤囊性成分显著增加导致脑干受压,需紧急手术干预。

19岁女性突发昏迷的病因揭秘:国际专家为何建议尽早手术?

“医生,我女儿既往体健,为何突发昏迷?检查是否存在异常?”

“血液检测、心脏评估、脑电图、核磁共振(MRI)均未见明显异常。”

19岁的小野正值青春年华,却在课堂上突发倒地、四肢抽搐伴意识丧失。父母急切询问:“孩子为何突发癫痫?”但检查报告加深困惑——所有指标正常。患者苏醒后生活暂归常态,但此次发病成为父母心头隐患。

数月后小野再次抽搐昏迷,24小时脑电图仍无异常。后续再次发作后,医生予以抗癫痫药物,但抽搐频率反增。末次发作时患者未完全丧失意识,但病因未明令父母忧心忡忡。

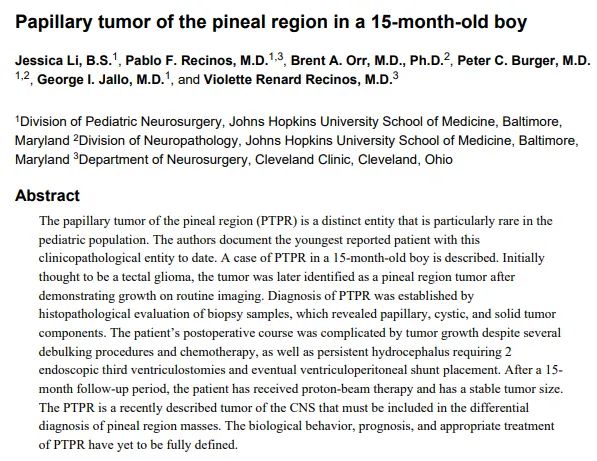

面对女儿反复不明原因抽搐,父母决心查明病因。复查头部增强MRI发现松果体区异常信号。该区域位于大脑中心毗邻第三脑室后部及中脑导水管,是脑脊液循环关键通道。肿瘤生长可压迫或阻塞该区域,引发梗阻性脑积水,导致颅内压升高、头痛、呕吐、视乳头水肿及神经功能恶化。INC巴教授评估指出:“此类病变可引发短暂性脑脊液梗阻,进而导致昏厥及抽搐(非癫痫发作)。因导水管梗阻将引起暂时性颅内压升高,手术干预必要且时机宜早不宜迟。”

术后意外发现恶性肿瘤:全切手术赢得治疗先机

2021年11月,36岁晴晴因鼻炎行颅脑CT发现松果体区16×15×12mm占位,无显著神经功能障碍。后续MRI建议观察3个月。复查后建议手术并告知风险,患者选择保守治疗。2022年9月复查显示肿瘤伴幕上脑积水,除偶发眩晕及头胀外无其他症状,患者仍选择保守治疗。2023年3月复查肿瘤增至18×18×15mm伴幕上脑积水。虽临床症状稳定,医生建议继续观察3-6个月后手术。

在首都医科大学附属北京天坛医院,巴教授主刀完成肿瘤全切手术。患者术后清醒,无新增神经损伤。术后一周病理确诊WHO 2-3级中分化松果体实质肿瘤。根据巴教授建议,患者及时接受放化疗,手术全切为后续治疗奠定基础。

疑难脑肿瘤手术:高水准技术如何实现?

术者需兼顾病灶与患者长期预后,尤其对生存期较长的儿童患者。针对恶性肿瘤,为降低复发风险部分术者倾向扩大切除。但脑部手术中扩大切除面临复杂问题,若损伤功能区将导致言语障碍、记忆缺损、运动受限、吞咽困难等,严重影响生活质量。对患者而言,病变全切、并发症少、恢复迅速、神经功能良好保护、无新增神经损伤方为成功手术。

高水平脑瘤手术如同驾驶:需经验丰富的“操作者”与高性能“设备”,方能在崎岖路径中安全抵达终点。这依赖于高水平主刀医生、团队密切协作及先进手术设备的协同保障。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号