"术后可能发生瘫痪"——19岁患者阿朔确诊脑干延髓海绵状血管瘤时,这一警告成为最刺耳的声音。青春正盛的他瞬间跌入人生至暗时刻。

直至INC国际脑干手术专家巴教授通过手术解除这颗"不定时炸弹",使其从濒临瘫痪到最终重返校园。

阿朔,19岁 延髓海绵状血管瘤患者

起病阶段:青春突遇阴霾

2022年9月8日,19岁大学生阿朔本处于青春飞扬的年纪,突发无明显诱因的持续性头痛和头部晕胀感,打破了平静的校园生活。

一个多月后,阿朔于苏州独墅湖医院接受颅脑核磁共振检查(MRI)。结果令人担忧:延髓(脑干下部关键区域)呈现异常信号,高度怀疑为"海绵状血管瘤"。

该病变属于良性,由异常扩张的血管构成。然而,其位置位于控制呼吸、心跳、吞咽及肢体活动的延髓,如同"雷区"中的不定时炸弹,随时存在出血或神经压迫风险,可引发严重后果,包括瘫痪及生活无法自理。此诊断令阳光开朗的阿朔瞬间陷入人生"至暗时刻"。

求医阶段:拒绝命运,寻求转机

面对凶险诊断及沉重预后,阿朔父母心如刀割,但未放弃希望。他们不甘心让孩子保守等待,承受随时恶化的潜在风险。

经过多方求诊及深入咨询,他们获悉INC国际脑干手术专家巴教授,随即联系INC协调,成功安排巴教授主刀手术。

手术阶段:惊险挑战,全国关注

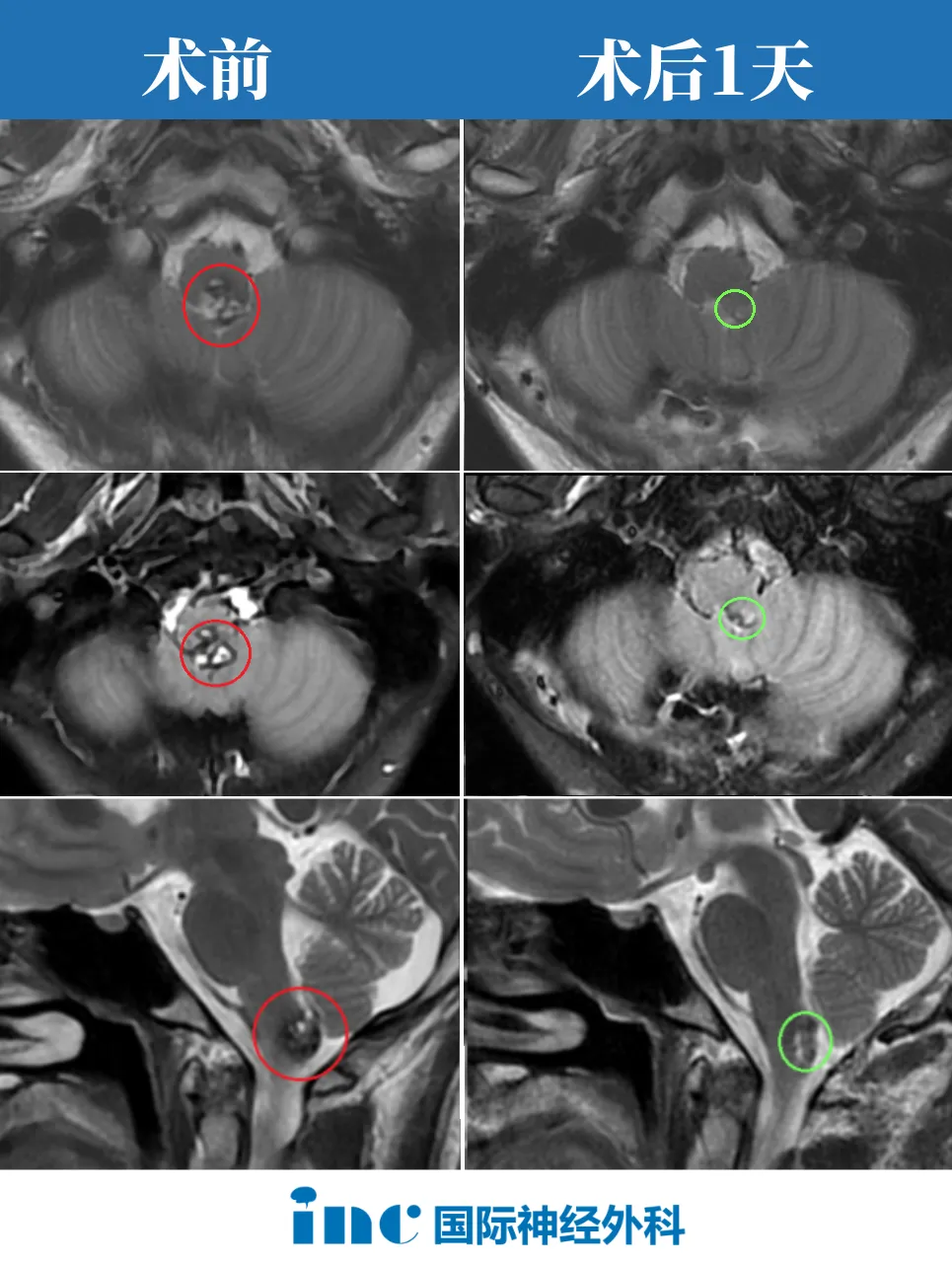

2022年11月27日,巴特朗菲教授主刀,在国内神经外科团队协作下,成功完整切除了阿朔位于延髓深处的海绵状血管瘤。

手术全程进行全国手术示范直播,吸引众多神经外科医生在线观摩。值得关注的是,部分即将接受巴教授手术的其他患者家属也观看了直播,从中获得信心。直播中,巴教授不仅展现高超技术,还详细阐释每一步操作要点,体现其作为国际大师的严谨态度与教学热忱(阿朔姐姐观看直播后对此深有感触)。

术后阶段:ICU至校园的"重生之旅"

术后第1天:阿朔意识恢复清醒,四肢活动正常,顺利转出重症监护室(ICU)。

术后第5天:他颤颤巍巍迈出第一步,触地瞬间热泪盈眶:"原来站立带来如此完整的感受。"

术后第8天:阿朔已能正常站立及行走。

术后1个月:重返大学校园,恢复学业、结交朋友,疾病仿佛从未发生。

术后3个月:他在INC专访中表示:"恐惧是暂时的,唯有积极面对才能获得身体的正向反馈。"

回顾此经历,阿朔展现出超越同龄人的勇气及对生命的深刻感悟。如今,他对未来满怀期待,开启新的人生旅程。

至今,巴教授在华已完成多例高难度神经外科手术示范教学。面对脑干、丘脑等神经外科挑战,巴教授视若"寻常"。中国示范手术合作神经外科团队如此评价------"巴教授被誉为'神外手术大咖',他确实敢于实施他人望而却步的手术。

外科医生不可仅见病灶而忽略预后,需同时关注病灶与患者整体。尤其年轻患者,人生道路漫长。为降低复发率,部分术者可能倾向扩大切除范围。

然而在脑部,盲目扩大切除面临复杂问题。若切除特定组织导致重要功能损伤,引发术后失语、记忆障碍、运动不能、吞咽困难、生活质量严重下降等后果,则该手术显然失败。

对每位患者而言,病变完全切除、术后并发症发生率低、身体恢复迅速、神经功能恢复良好、术后无新发神经功能损伤,方为"理想"手术。

INC国际脑血管专家巴特朗菲教授

巴特朗菲教授,作为INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任。他精于大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑内深部胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除术、神经吻合术及各类椎管内肿瘤手术。

巴特朗菲教授获得过来自欧洲、中东、北非及日本、中国、韩国、新西兰、南非、智利等40个国家的学术邀请。他作为特邀发言人出席400余场全球学术会议或神经外科学术大会,对世界神经外科,尤其在颅底外科及脑脊髓显微外科血管病变治疗领域,贡献卓著。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号