"我家孩子从来不需要我们操心"——Rita的母亲提起女儿时总是充满自豪。女儿成绩常年稳居年级前三,舞蹈比赛荣获金奖,连摄影作品也曾入选学校展厅展出。

然而半个月前,一切开始急转直下:女儿提到"黑板和书本上的字有重影",之后出现行走摔跤,甚至简单数学题也无法正确计算。当诊断书上赫然出现"脑干海绵状血管瘤"字样时,恐惧、焦虑与绝望瞬间笼罩了这个原本幸福美满的家庭。

01 被误判为“疲劳综合征”

"起初以为是复习太累所致。"Rita同学的妈妈回忆,最初女儿仅表示"看东西有重影",揉眼后能暂时缓解,家人以为是备考压力大、休息不足。直至半个月后,重影和视物模糊持续加重,甚至出现肢体无力、行走不稳,学习成绩也大幅下滑。

不敢再耽搁,家人立即带Rita前往医院。头颅MR结果出来后,医生的话如同冰锥刺入心中:"脑干存在占位病变,考虑为海绵状血管瘤,伴发出血。"

医生进一步解释:"脑干作为人体的‘生命中枢’,呼吸、心跳、吞咽及肢体运动均由其调控,该区域病变处理风险极高。先转入ICU保守观察,病情可能随时恶化。"

保守治疗意味着"被动等待风险降临",而手术则因难度过高无人敢接手。望着病床上眼神失去光彩的女儿,Rita的父母首次体会到何为"绝望"——难道这个年仅十几岁的孩子,人生步伐将止步于此?

02 于“手术禁区”实施精准手术

就在全家近乎放弃之际,当地医生提到了一个名字:巴特朗菲教授。这位德国神经外科专家拥有30余年脑干病变手术经验,擅长在显微镜下精准切除脑干、颅底等"禁区"病变,曾为众多类似患者成功保留神经功能。

更让一家人重燃希望的是:教授获悉Rita同学病情后,当即表示"可随时安排入院手术,争取全切病变"。全家人重新看到曙光,若手术成功,这将意味着"重生"、堪称"奇迹"。

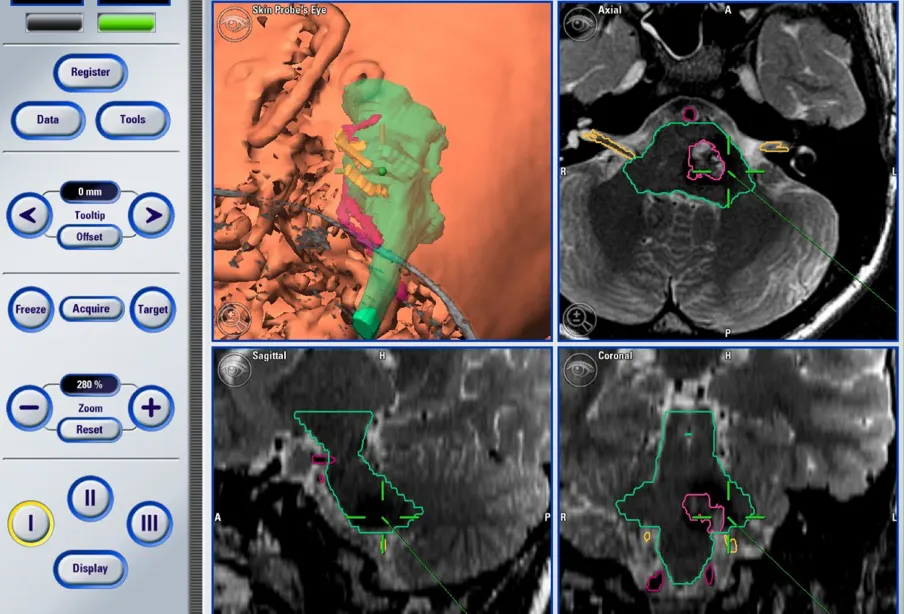

术前三维重建影像清晰显示:Rita的海绵状血管瘤与脑干核团及颅神经紧密缠绕——这也解释了她为何出现"重影"与"肢体无力":病变已压迫至视觉和运动控制神经。

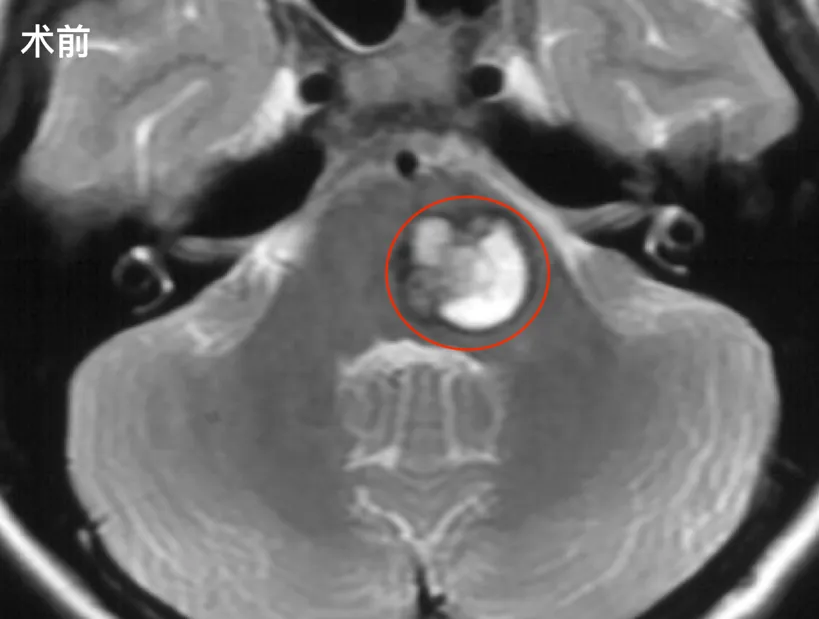

术前MR显示脑干海绵状血管瘤,伴脑出血。

手术当日,整个团队严阵以待。这场手术的每一步都犹如"刀尖起舞":巴教授选择"乙状窦后入路"开颅——该入路可避开重要血管神经,直达脑干病变区域,最大限度减少对正常脑组织的损伤。

术前MR显示脑干海绵状血管瘤,伴脑出血。

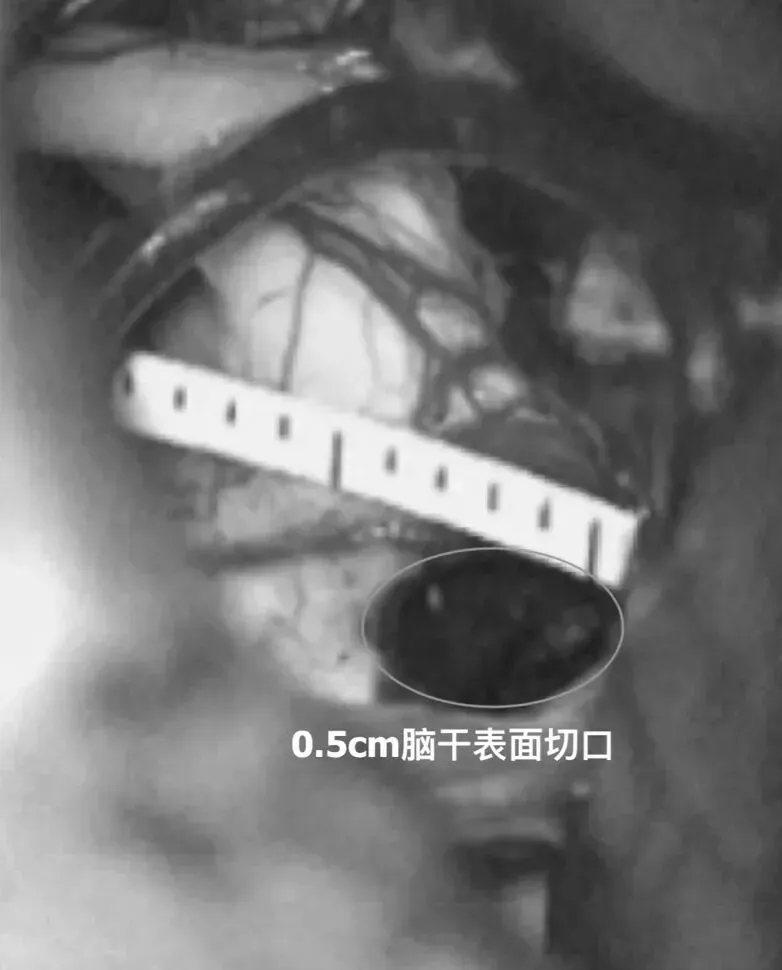

术中全程启用电生理监测,于高倍显微镜下,教授逐步分离病变与正常脑干组织,谨慎避开缠绕的颅神经,最终将海绵状血管瘤完整切除。

术中开颅、切开硬脑膜后,暴露脑干,用电生理监测定位神经核团。

手术仅历时2.5小时,术后测量脑干切口长度仅为3cm。

病变全切后,直尺测量经脑干切口为3cm

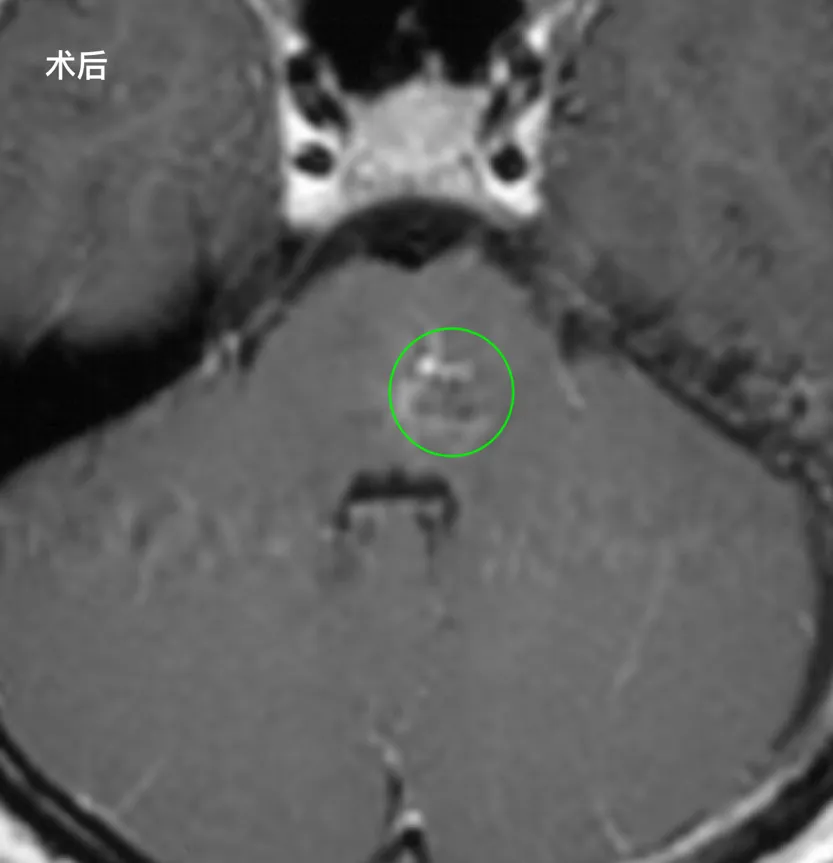

当听到医生告知"手术顺利,病变已全切"时,Rita的父母顿时热泪盈眶,心中的巨石终于落地。

03 从ICU到重返学业巅峰 一场跨越3年的“重生”之旅

对Rita同学及其家人而言,手术结束并非终点,而是"重归正常生活"的起点。术后每一天都充满新的希望:

术后第1天:Rita于ICU接受脱水、抗炎治疗,生命体征平稳,自主呼吸正常;

术后第2天:复查CT显示颅内无脑水肿、无新发出血,她能清晰对话、正常吞咽,顺利转至普通病房;

术后第3天:Rita欣喜地发现视物重影消失,在康复师协助下首次下床慢行,开始肢体功能锻炼;

术后第10天:伤口拆线愈合良好,症状较术前显著改善,已可独立站立行走。

术后3年,Rita同学视物能力、肌力完全恢复如常,不仅跟上学习进度,更以优异成绩通过德国高考Abitur,获得心仪大学录取通知书。

她在回访中表示:"深知自己曾与死神擦肩,才更珍惜能正常学习、与朋友玩耍的每一天。衷心感谢巴教授,让我能继续书写自己的人生。"

脑干海绵状血管瘤所致脑干出血病情凶险,一旦存在手术指征,应尽早手术全切,争取治愈机会。手术预后与术前出血次数、症状持续时间、患者全身状况、主刀医生技术水平、手术团队配合及经验等因素密切相关。

因此,建议患者不要等待多次出血、危及生命时才考虑手术,而应选择具备成功手术经验医生、成熟医疗团队及高精度医疗辅助设备的医院进行手术,以最大限度避免术后并发症,保障术后生活质量。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号