"舌部与手脚发麻、晨起时剧烈眩晕,原以为只是年龄相关的常见不适,未曾想竟险些导致瘫痪卧床......"

回顾两年来的患病历程,柯女士至今仍感到后怕。

患者柯女士,68岁,确诊为右侧基底节区海绵状血管瘤。

反复出现的"轻微症状" 实为脑海绵状血管瘤所致

柯女士突然出现舌头麻木感,晨起时伴有眩晕,甚至无法稳定站立。家属立即送医就诊,初步检查结果为“椎体骨质增生”及“脑供血不足”,当时医患均认为通过规范服药与充分休息即可缓解。

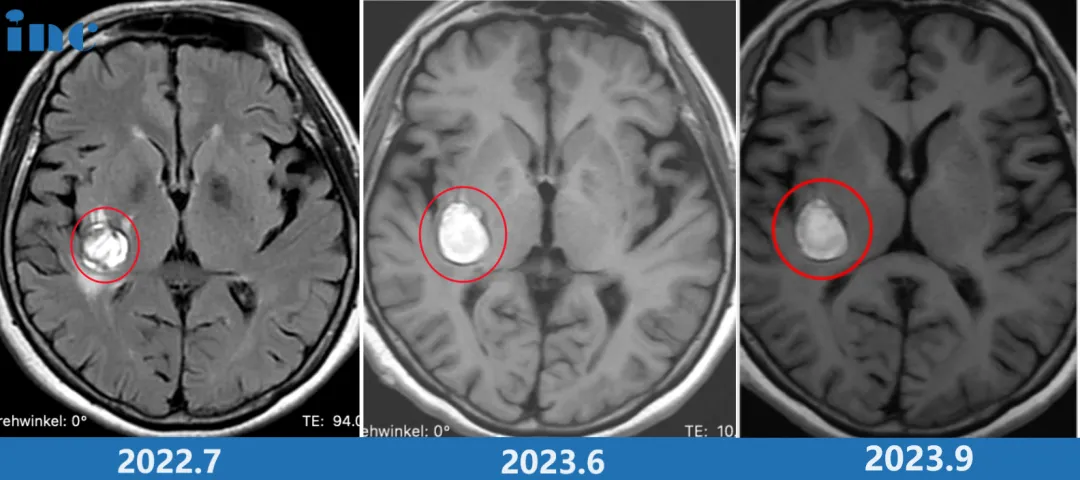

然而症状并未改善,反而呈现隐匿性加重。2022年,柯女士在医院复查过程中接受了头部核磁共振(MRI)检查,结果令全家震惊:右侧基底节区存在海绵状血管瘤,病灶尺寸约为18×19mm。

医生建议“定期进行MRI复查,密切监测病灶变化”。但随着时间推移,该含血病灶逐渐增大,从2022年的18×19mm进展至2023年的24×19mm。然而,多位专家均不推荐手术治疗,并明确指出手术可能导致偏瘫和失语等严重神经功能缺损。

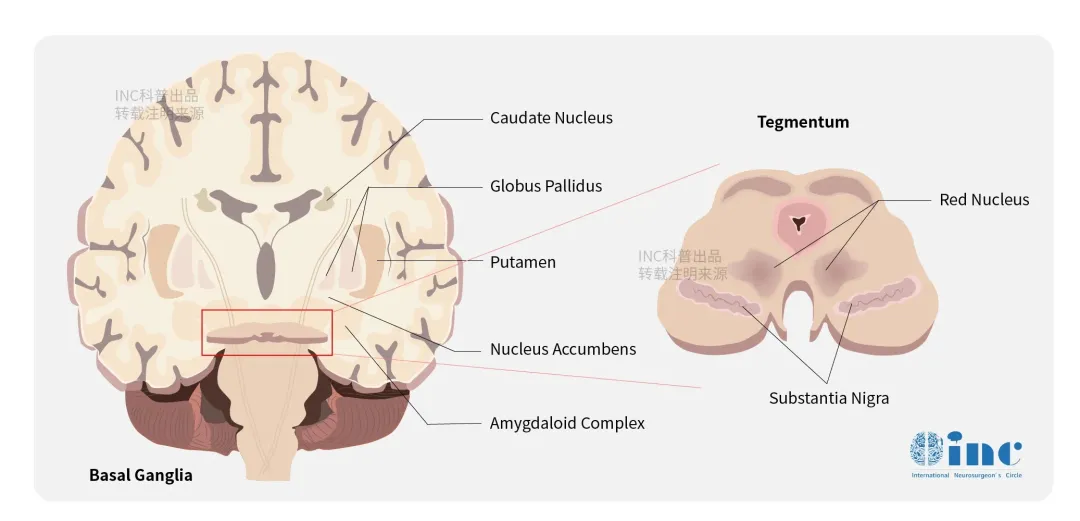

何为基底节区?

基底节作为大脑的“运动控制中枢”,虽仅占全脑体积的5%,却调控全身约60%的运动功能。该区域若发生海绵状血管瘤,相当于在高度密集的神经通路中埋下了潜在的短路风险。

大脑基底节区结构示意图

远程会诊带来转机 病情急性进展促使紧急手术

怀着最后一线希望,柯女士家属通过INC协调,与国际脑干手术专家巴特朗菲教授进行了远程咨询,并获得积极的手术评估意见。

柯女士及家属原计划等待巴教授下一次来华时再进行手术,然而病情变化打乱了原有安排。2023年9月,正值巴教授来华前夕,柯女士症状突然加重:舌麻明显加剧,面部及耳部出现疼痛和麻木,眩晕发作频率也显著增加。

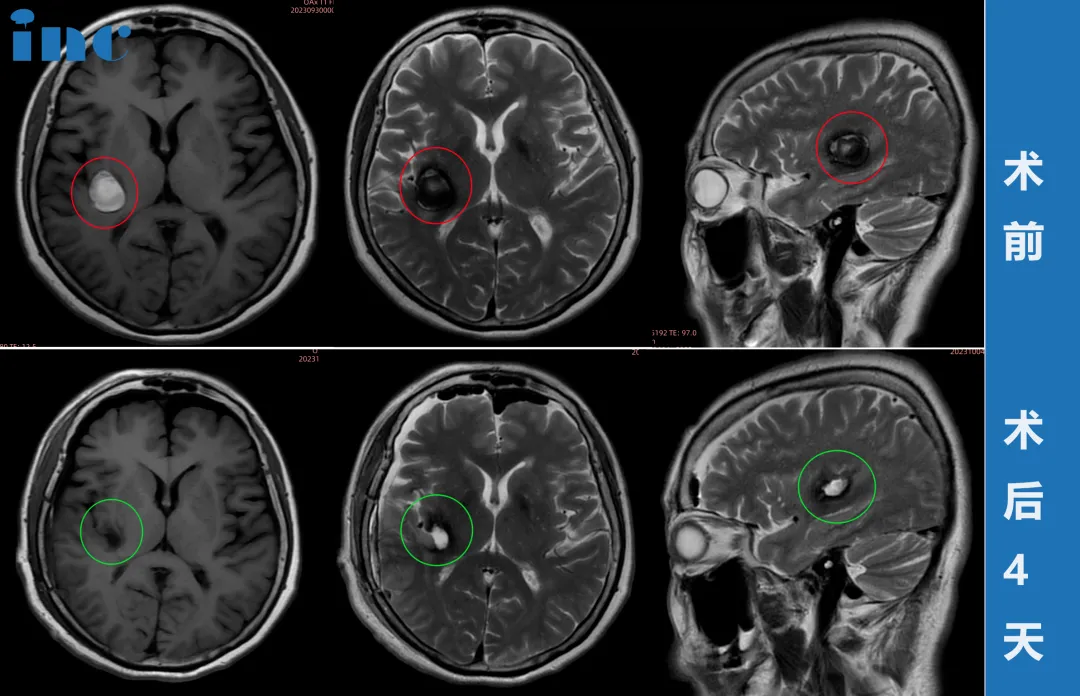

柯女士紧急复查MRI,显示病灶进一步扩大。经巴教授评估最新影像后,认为存在随时出血的风险,建议立即手术。

9月29日,柯女士及家属与巴教授进行紧急视频沟通后,决定提前接受手术。

9月30日清晨,全家由东北出发,跨越上千公里抵达苏州。

10月1日,在苏州大学附属第四医院,由巴教授主刀完成手术,术后未出现任何新增神经功能损伤。

重返健康生活 从病房到露营地的全新开始

术后第二天巴教授查房时,柯女士精神状态良好,已可自主下地行走。困扰全家已久的健康问题终于得到圆满解决。

更令人欣慰的是,在近期回访中,柯女士神采奕奕,正与家人齐聚露营地,熟练地翻动烤架上的食物。曾经被疾病阴霾笼罩的患者,如今真正恢复了畅快自如的生活。

基底节作为神经元密集区域,承担着运动控制、运动学习、执行功能、行为与情绪调节等重要职能。若出现面部或手脚麻木、动作缓慢、握力下降等症状,应及时就医。早发现、早治疗是维护健康生活的最优策略。

INC国际脑血管病专家巴特朗菲教授介绍

巴特朗菲教授为INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任。其擅长领域包括大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑内深层区胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除,以及神经吻合术和各种椎管内肿瘤的治疗。

巴特朗菲教授曾接受来自欧洲、中东、北非、日本、中国、韩国、新西兰、南非和智利等40个国家的学术邀请,在全球400余场神经外科学术会议中担任特邀发言人,为世界神经外科发展,尤其在颅底外科与脑脊髓显微外科血管病变治疗领域,作出重要贡献。

*案例说明:本文所述为INC国际巴特朗菲教授于2023年10月1日在苏州大学附属第四医院完成的一例手术。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号