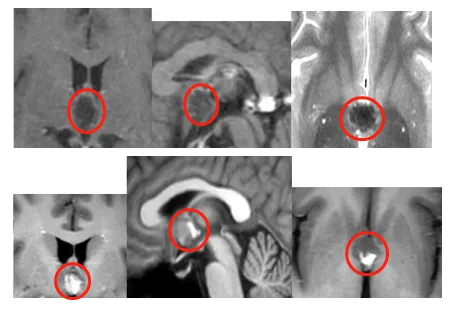

26岁患者浩然在结束高原行程后,出现持续头痛头晕症状,这一临床表现成为其人生的重要转折点。为期两个月的不适促使他最终决定就医,而MRI检查结果显示第三脑室病变,疑似海绵状血管瘤,大小约14×13×10mm,这一发现令患者及家属深感忧虑。

病情发展阶段

初次检查发现脑深部病变

获取检查报告后,医生的诊断意见使浩然一家陷入困境:第三脑室位置特殊,手术风险极高,建议先行保守观察。面对"第三脑室位于何处?为何此部位病变手术风险大?"等疑问,患者与父母选择暂时观察,期待病灶保持稳定。

复查显示病灶进展伴出血

在为期两个月的保守观察期间,浩然头晕头胀症状明显加重,精神状态显著下降。复查MRI显示病灶已增大至16×14×14mm,且周边信号混杂,提示海绵状血管瘤在短短八周内已发生出血。"能否手术切除?术后是否会产生后遗症?未来能否正常生活?"等一系列问题困扰着全家,保守观察方案已不可行,亟需寻找新的治疗途径。

第三脑室手术高风险因素分析

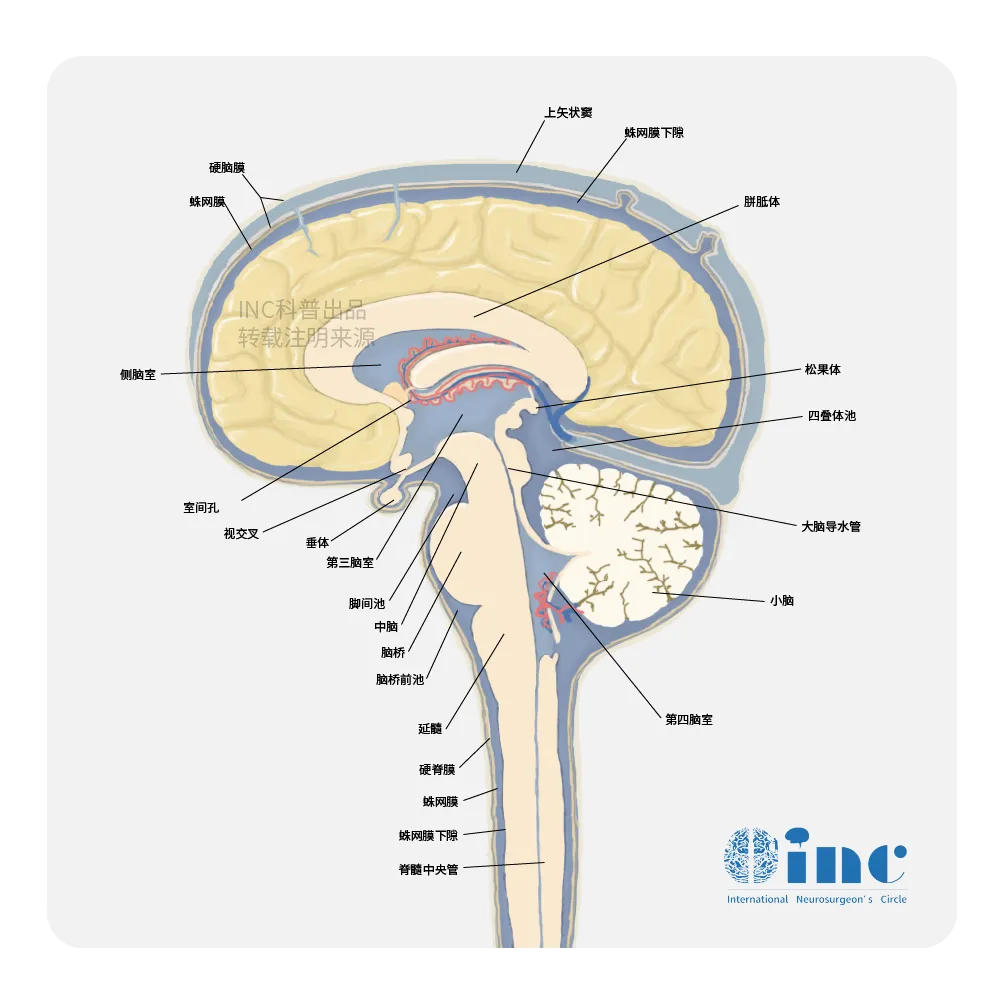

第三脑室解剖特点

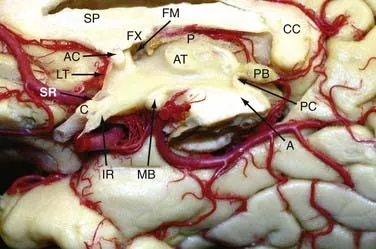

第三脑室位于大脑正中部位,作为脑脊液循环的关键枢纽:通过Monro孔连接侧脑室,经Sylvius导水管连通第四脑室;周围紧邻丘脑、下丘脑、垂体、中脑等重要神经结构。其正常宽度仅2-5毫米,长度约10-12毫米,空间极为有限。这种"位置深在、空间狭小、毗邻重要结构"的解剖特征,使其成为神经外科领域的高风险手术区域。

手术面临三大核心挑战

解剖结构复杂:手术需深入脑实质深部,周围神经血管分布密集,操作稍有不慎即可能损伤下丘脑(内分泌调控中枢)、视交叉(视觉传导通路)等关键结构,导致意识障碍、视力丧失等严重并发症。

手术路径受限:抵达第三脑室的手术通道狭窄,对术者的空间定位能力及显微操作技术要求极高。

术后并发症风险:可能出现脑脊液漏、感染、出血等并发症,甚至因脑脊液动力学改变引发新的临床问题。

手术治疗的临床价值

INC巴特朗菲教授指出,对于脑室肿瘤病例,"病变完全切除"通常作为首选治疗方案,其优势体现在两个方面:

直接去除病灶:如浩然所患的海绵状血管瘤,唯有手术切除才能避免再出血风险;

恢复脑脊液循环通路:从根本上解决梗阻性问题,降低颅内压,缓解头痛、呕吐等相关症状。

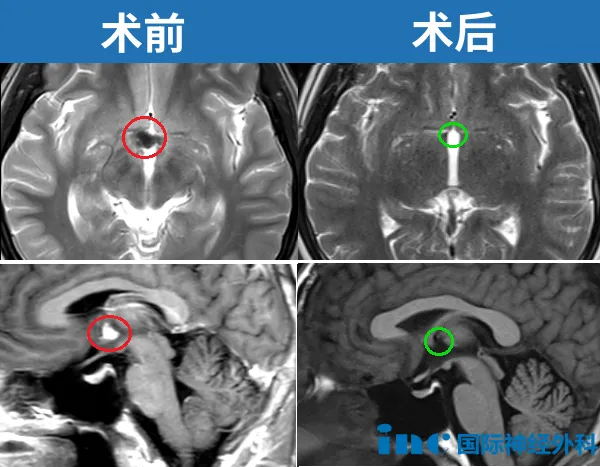

手术治疗效果与随访

巴特朗菲教授作为专注脑干手术30余年的专家,拥有数千例成功手术经验。患者通过INC机构及时联系到教授,并获得明确的手术指征确认及尽快手术的建议,为全家带来新的希望。

术后两周病理检查确诊为海绵状血管瘤,患者顺利出院。经过一年随访,术前头痛、头晕症状完全消失,生活恢复正常状态。

第三脑室病变的临床警示症状

根据巴特朗菲教授研究显示,第三脑室病变的症状持续时间存在显著差异(数小时至15年不等),近半数患者症状持续2-8周。出现以下症状需及时就医:

颅内压增高表现

剧烈头痛,随体位变动加重或缓解(如仰卧位加重,俯卧位减轻);

恶心、呕吐,严重病例可出现意识障碍;

强迫性头位(如偏好俯卧位)。

局灶性神经症状

内分泌紊乱:性欲减退、月经失调、儿童性早熟、肥胖、尿崩症;

视觉障碍:视力下降、视野缺损;

神经功能异常:上视困难、听力减退、记忆力下降、下肢无力跌倒,甚至间脑性癫痫发作(表现为恶心、出汗、心悸等)。

眼底改变

视神经乳头水肿(边界模糊、生理凹陷消失);

长期颅内压增高可导致继发性视神经萎缩,严重者失明。

浩然的临床案例是第三脑室病变患者成功治疗的典型代表。对于此类脑深部病变,早期发现、选择合适的外科专家并及时干预,往往能显著改善预后结局。

本文案例为巴特朗菲教授2023年在华示范手术病例。

参考文献:《Youmans Neurological Surgery》中《Ventricular Tumors》章节

专家简介

INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席巴特朗菲教授,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,擅长大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑内深层区胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除术、神经吻合术及各类椎管内肿瘤手术。

巴特朗菲教授曾接受来自欧洲、中东、北非及日本、中国、韩国、新西兰、南非、智利等40个国家的学术邀请,出席400余场国际学术会议并担任特邀发言人,为世界神经外科学科发展作出重大贡献,特别是在颅底外科和脑脊髓显微外科血管病变治疗领域。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号