完全切除的血管瘤是否可能再次复发?

自发现脑干海绵状血管瘤之日起,患者通常面临三个核心问题:出血风险是否存在?是否需要手术干预?手术后病灶是否会再生?

INC巴特朗菲教授曾为一名脑干海绵状血管瘤患者进行风险评估:"手术复发概率约为千分之一,属于极低水平......"

巴教授在书面记录中注明复发概率为1:1000。

需要明确的是,脑干海绵状血管瘤虽然名称中含有"瘤"字,但实质是一种血管畸形病变,并非肿瘤性疾病。大多数病例通过手术治疗可获得良好预后。仅有少数患者存在多发性海绵状血管瘤(即多个病灶),可能出现症状的往往是其他病灶而非原切除部位复发。

39岁男性患者杜先生,作为脑干(桥脑)海绵状血管瘤的康复案例,展现了中外学术交流的临床价值。三个意想不到的临床转折彻底改变了其疾病进程:未曾预料到该病可手术治愈、未料到急需手术干预、更意外的是术后恢复效果显著!

临床案例一:脑干海绵状血管瘤二次出血危急,术后16个月无复发

2023年1月,杜先生突发复视,检查发现脑干桥脑区域存在海绵状血管瘤。鉴于手术风险较高,初诊医生建议采取观察策略。其症状确实逐渐缓解。

然而第二次出血来势迅猛——左侧半身麻木无力、复视加重、持续性耳鸣、面部感觉异常,病情急剧恶化。"手术风险过高,建议继续观察"的医疗意见让杜先生失去初次出血时的冷静。若病情持续恶化,是否意味着无法获得有效治疗?

但随后的临床发展带来转机:

首要意外是仍存在手术机会。多家医院评估认为无法手术或风险过高,在治疗陷入困境时,巴教授详细评估后明确表示:"建议尽早手术,不宜等待!部分患者因大出血需急诊手术,随着病情恶化和病灶增大,最终仍需手术,但此时手术难度和恢复效果均不理想。"

第二意外是急性出血期竟成为手术最佳时机。"瘢痕形成会阻碍手术操作,增加手术难度和风险,甚至影响病变完全切除。"当时杜先生已出现肢体无力、行动受限,日常行走困难。为把握手术时机,其妻子用轮椅护送,从北京跨越1000公里至苏州求医。

第三意外是脑干高风险手术恢复迅速。手术过程顺利,病灶完全切除。术后第一天患者意识清醒、状态良好,肢体活动和听力功能正常。术前担忧的面瘫、失聪等风险均未出现,原有无力麻木症状逐步改善。

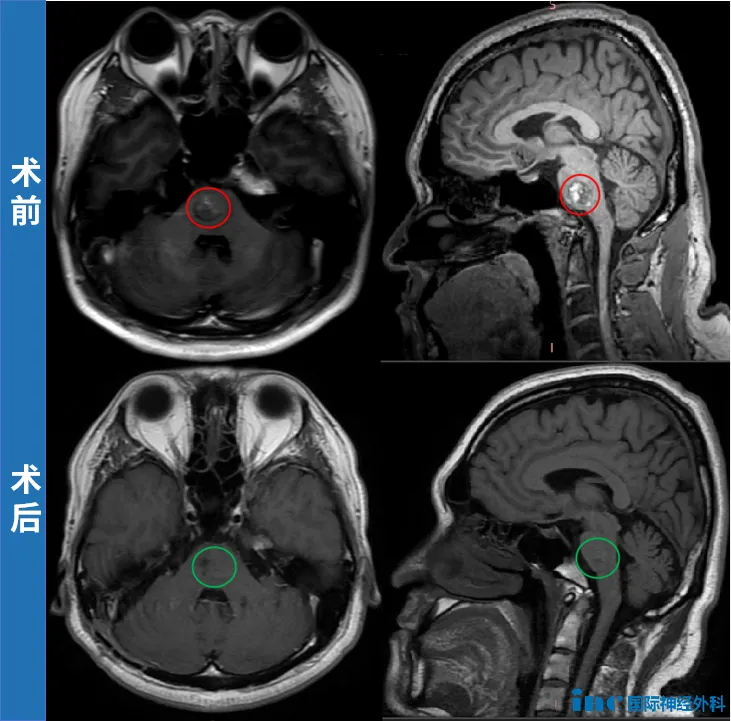

术后16个月随访时,巴教授评估结果令人满意:影像学显示病灶完全切除,无残留或复发迹象。下次MRI复查建议安排在2026年底。长期随访建议每三年进行一次MRI检查。患者无需特殊生活方式限制,可正常生活,不必过度关注既往病史。

临床研究数据:4046例脑干海绵状血管瘤出血概率与手术时机分析

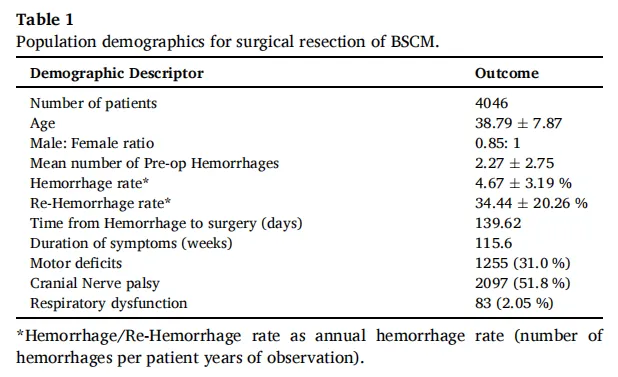

脑干海绵状血管瘤因位置关键可能导致严重神经功能缺损。一项纳入81项研究、涵盖4046例患者的荟萃分析显示:年出血率为每患者年34.44%。确诊时31%患者出现运动障碍,51%存在颅神经麻痹,2.05%伴发其他功能障碍。所有病例均接受手术治疗。

脑干海绵状血管瘤具有较高出血和神经功能损害风险。虽然手术干预可为特定患者带来良好结局,但需根据个体情况权衡利弊。截至2025年上半年,巴教授已完成371例脑干海绵状血管瘤手术。

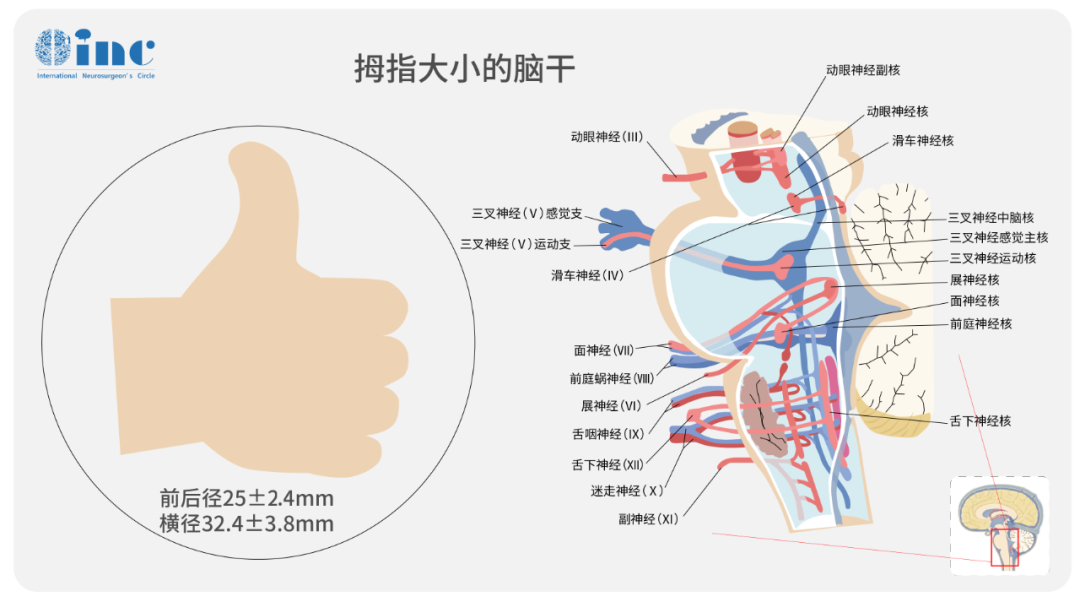

该疾病自然病史尚未完全明确,因发病率低于幕上病变且临床表现多样,可表现为局灶性神经功能缺损、头痛、癫痫发作,少数情况下以致命性出血就诊。值得注意的是,相当比例病例为影像学检查偶然发现。最严重并发症为症状性出血,由于脑干区域神经核团及纤维束密集分布,出血可能导致灾难性神经功能损伤。

破裂出血危险因素分析

多项研究提出出血危险因素包括:脑干位置、女性性别、病灶直径≥10mm、合并发育性静脉异常(DVA)以及既往出血史。但这些因素的相关性存在争议,部分研究未能重复相同结论。脑干海绵状血管瘤出血致残率显著,仅28%患者神经功能完全恢复,32%遗留永久性神经功能缺损。文献报道病死率为0%-20%,实际值可能被低估,因现有数据多来自经筛选的手术病例和有限自然病史研究。尽管近三十年发表多项相关研究,但因方法学差异和疾病罕见性,结果解读及临床应用仍面临挑战。

手术干预决策考量

鉴于术后严重并发症风险,手术决策仍需谨慎。对4046例手术患者的系统回顾显示,决策需综合评估病变可及性和临床状况。常见手术入路包括:枕下入路(36.3%)、颞下入路(16.0%)、乙状窦后入路(13.95%)。术后预后数据显示65.4%患者改良Rankin量表(mRS)评分≤2分,提示多数患者预后良好。

术前症状平均持续时间115.6±205.0周,出血至手术平均间隔140±247天。各研究报道的手术时机差异显著:Antunes等报道平均21天,Garcia等报道1023天。值得注意的是,早期干预(出血后3周内手术)与预后改善显著相关(p=0.027)。该结论与Kearns研究一致,其纳入86项研究2493例患者,证实出血6周内手术与神经功能转归改善相关。

出血后临床后果评估

脑干海绵状血管瘤出血可能导致严重临床后果。研究显示确诊时27%患者存在运动功能障碍,45%出现颅神经麻痹,0.017%伴有呼吸功能异常。出血相关致残率显著,仅28%患者实现神经功能完全恢复,32%遗留持续性功能缺损。病死率报道为0%-20%,揭示病变潜在严重性。

因此,每位患者应掌握治疗主动权,在有机会选择时积极采取有利方案。一旦被动应对,可能产生不可逆后果。即使首次出血后症状缓解,也应及时咨询专业医生全面评估再出血风险,明确手术必要性和最佳时机,以争取更好预后。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号