萱萱未曾预料,原本语言功能正常的儿子在接受髓母细胞瘤开颅手术后,突然出现“自闭”表现。患儿先出现言语减少,后续仅能说出少量短语,伴有注意力不集中等症状。“是否肿瘤复发?”萱萱深感恐惧,但医生检查后告知:“肿瘤未复发,患儿系遭遇一种术后并发症。”

小脑缄默综合征的临床特征

医学上将该并发症称为“小脑缄默综合征(CMS)”,其名称形象反映了核心症状——言语能力丧失。该症系儿童后颅窝(小脑、脑干、第四脑室)肿瘤术后常见且易致残的并发症,故亦称后颅窝综合征或“沉默的小脑”。髓母细胞瘤患儿术后出现CMS的概率较其他类型脑肿瘤更高。

主要临床表现

该并发症通常发生于术后一周内,症状可持续至术后一年左右方逐渐缓解,但部分患儿可能遗留长期神经认知功能缺陷,其中突出表现为言语功能受限或失语,然患儿信息处理与理解能力通常保留。

失语或缄默症

患儿可说出少量短语,严重时完全丧失言语能力,该症状多发生于术后1-2天。此外,可能因肌无力或肌肉控制不良出现构音障碍。

运动控制障碍

表现为随意运动缺乏、共济失调、身体一侧无力、肌张力减退、复视、面部下垂等症状,精细动作执行困难。

情绪与感觉功能改变

常出现情绪不稳,如易怒、抑郁、焦虑及注意力不集中等。还可发生睡眠障碍,对触觉、光、声音或运动等刺激的反应发生变化。这些改变可能限制患儿参与游戏、日常活动或康复训练的意愿与能力。

认知功能问题

患儿可出现认知功能下降,包括专注力、注意力、信息处理速度及记忆功能减退。

术前语言评估的重要性

如何有效预防此类罕见且特殊的并发症?研究表明,术前实施语言评估有助于预测术后小脑缄默综合征的发生风险。通常术后出现CMS的患儿,在术前已存在一定程度的语言功能障碍。

同时,75%的患儿在2年随访期内仍存在小脑缄默综合征残留损伤,50%的患儿在10年后症状持续存在,这一发现表明CMS可能成为一种长期后遗症。

研究显示,存在术前言语障碍的儿童,罹患长期小脑缄默综合征的风险更高。因此,对此类患儿有必要在术前全面评估其认知与语言功能,以更准确评估术后CMS发生风险。

小脑缄默综合征与自闭症谱系障碍的关联性

Rutka(鲁特卡)教授研究发现,小脑缄默综合征的症状在现象学上与自闭症谱系障碍(ASD)的社交和沟通缺陷存在高度重叠。换言之,两种疾病在小脑-大脑网络异常方面具有相似之处,针对该共同异常网络的干预策略有望为受累儿童提供更精准有效的治疗方案。

小脑缄默综合征与自闭症的症状关联

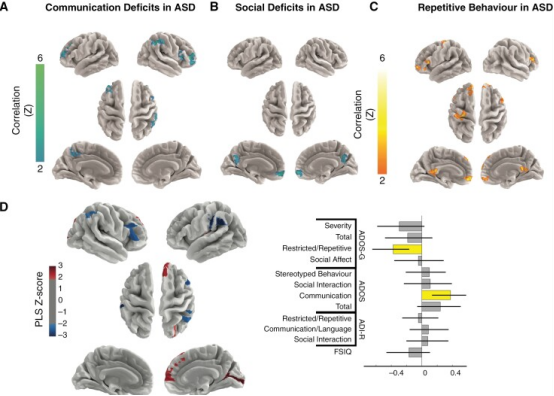

全脑体素水平分析显示,术后出现小脑缄默综合征的患儿与自闭症谱系障碍中的沟通障碍、社交缺陷及重复行为相关。沟通障碍(A)和社交缺陷(B)越严重,相应脑区连接性越低;而重复行为(C)越严重,连接性越高。

此外,自闭症谱系障碍评分与影像数据的多维关联分析(D)揭示出一个显著潜在变量,提示沟通缺陷与小脑缄默综合征的病灶体积至前额叶及顶叶皮质的连接性存在关联。

共同的小脑-大脑网络异常

发生小脑缄默综合征的病灶主要累及小脑蚓部及内下小叶;其在儿童和成人连接组中均激活广泛的小脑-丘脑-皮质环路,儿童以前额叶皮质连接为主,成人则以顶叶皮质连接为主。

随连接组年龄增长,小脑缄默综合征相关病灶与中脑/红核、丘脑及顶下小叶的连接增强,与前额叶皮质的连接减弱。

新型治疗策略展望

上述研究表明,小脑缄默综合征相关病灶可能在脑发育敏感期诱发一种类自闭症谱系障碍的网络功能异常。两种疾病共享的网络异常机制有望为受累儿童提供更精准的治疗策略。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号