INC国际神经外科专家、曾任世界神经外科学院院长、现任《Journal of Neurosurgery》主编James T. Rutka(鲁特卡)教授发表研究论文《Pediatric Sinonasal Undifferentiated Carcinoma: Case Report and Literature Review》(儿童鼻腔鼻窦未分化癌:病例报告与文献综述),以下为研究主要内容概述。

01 研究背景

鼻腔鼻窦未分化癌(SNUC)属于罕见且具有侵袭性的恶性肿瘤类型,起源于鼻腔和鼻旁窦区域。鼻腔未分化癌由Frierson等人于1986年首次报道,自此文献报道病例不足100例。先前有一例儿科病例报道,涉及一名来自印度的12岁男性患儿。SNUC在组织学上被归类为起源于鼻窦施耐德氏膜或鼻外胚层的神经内分泌癌谱系组成部分。在此,我们报道第二例儿童期发病的SNUC病例,涉及一名青少年患者,其病变起源于鼻腔并延伸通过鼻旁窦进入前颅窝和大脑组织。

02 病例报告

一名15岁既往健康男性患者,因额部头痛加剧、恶心、呕吐和疲劳症状持续两周就诊。家属发现在就诊前一个月患者出现言语失控和非典型行为表现。神经系统检查显示双侧视乳头水肿,无其他局灶性缺损。所有血液检查结果正常,血清生殖细胞肿瘤标志物检测为阴性。

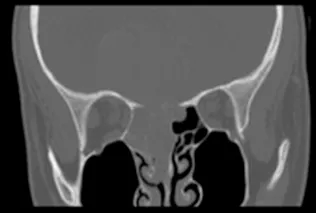

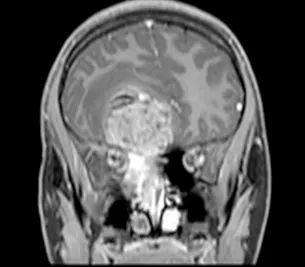

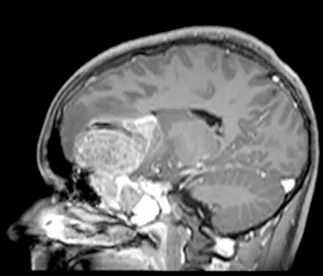

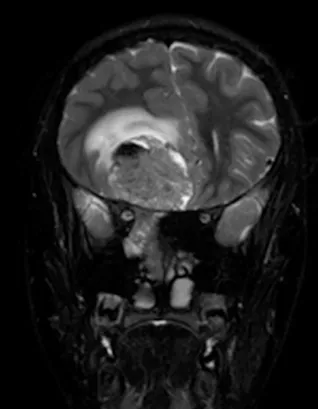

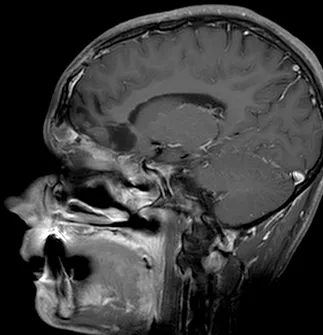

脑部和鼻旁窦计算机断层扫描(CT)和磁共振成像(MRI)扫描显示右侧存在5.5×4.4×5.6厘米肿块,起源于鼻腔、筛窦和蝶窦区域。肿块已侵蚀筛板进入前颅窝。该肿块在CT扫描上未出现钙化(图1),与脑组织等密度,伴有不均匀对比增强。肿块在T1和T2加权MR图像上(图2、3、4)与脑组织等信号,钆增强后显示不均匀强化。注意到周围存在血管源性脑水肿和占位效应。脊柱MRI未见转移证据。

图1:冠状位CT扫描骨窗图像,显示肿瘤起源于右侧鼻腔,延伸至筛窦并通过筛板进入前颅窝。注意肿瘤团块内无钙化表现。

图2:冠状位T1加权钆增强MRI扫描,证实起源于鼻腔并延伸至前颅窝的大肿瘤团块。对额叶下部的占位效应和轻微中线移位明显可见。

图3:矢状位T1加权钆增强MRI扫描,显示肿瘤团块从鼻旁窦侵蚀进入前颅窝。

图4:冠状位T2加权MRI扫描,证实颅内肿瘤成分的不均匀实性和囊性性质。病灶周围水肿以及肿瘤相关的中线移位清晰可见。

03 手术过程

设计鼻内镜联合双额开颅手术计划处理该病变。首先采用右侧内镜经鼻入路获取组织进行病理诊断。活检确诊SNUC后五天,患者再次接受手术切除位于颅内和鼻旁窦的残余肿瘤。实施以中线右侧为中心的双额开颅术。从右侧通过大脑半球间前裂进行解剖,直至在前颅窝底上方约4厘米处遇到肿瘤。

该病变血管丰富,在使用超声吸引器于正常脑组织交界处建立肿瘤平面后,用吸引器切除肿瘤。到达颅底时,可见肿块侵蚀筛板进入筛窦。使用内镜从上方和下方切除鼻窦中肿瘤残余部分。采用额颅骨分层骨移植片修复前颅底孔洞。随后使用带血管骨膜组织瓣支持硬脑膜缺损闭合,并辅以浓缩纤维蛋白组织胶。

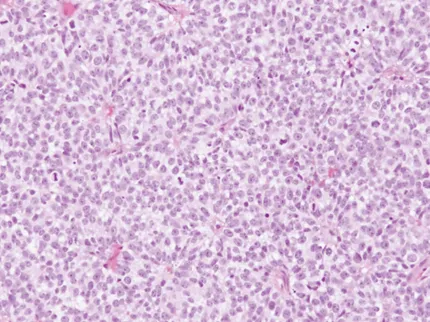

组织学检查显示实性片状低分化细胞,核质比高,可见广泛浸润的小梁和泡状核,伴有中度有丝分裂活性(图5)。

图5:H&E染色切片显微照片(40倍放大),显示实性片状的泡状核,高核质比,中度有丝分裂活性,以及明显凋亡和坏死区域。

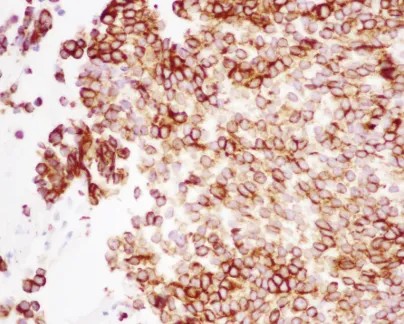

还可见明显凋亡和坏死区域,以及带有纤维黏液样变区域的血管化肿瘤间质。免疫组织化学显示波形蛋白和广谱细胞角蛋白染色阳性(图6)。

图6:显微照片(40倍放大),显示广谱细胞角蛋白弥漫阳性免疫组织化学染色。

Epstein Barr病毒(EBV)原位杂交检测为阴性。电子显微镜显示原始小细胞和较大上皮细胞的混合物,上皮细胞具有形成良好的长细胞间连接。诊断为SNUC。术后患者神经系统状况无变化,头痛症状在术后第十天出院前显著减轻。术后两天进行的磁共振成像显示肿瘤大体全切。患者接受辅助分割放疗,包括对肿瘤床和周围边缘进行的30次分割共6000cGy照射。同时给予顺铂化疗。术后十二个月,患者神经系统状况良好,无影像学或临床证据表明肿瘤复发(图7、8)。

图7:冠状位T1加权钆增强MRI扫描,显示鼻腔和颅内肿瘤成分的大体全切。注意额叶占位效应解除和肿瘤床无对比增强。

图8:矢状位T1加权钆增强MRI扫描,显示鼻旁窦和前颅窝肿瘤的大体全切。注意额叶无占位效应,肿瘤腔内无对比增强。

04 讨论分析

由于病例稀少,对于SNUC的治疗尚未形成共识。当前文献倾向于采用多模式治疗方法,包括手术切除、辅助放疗和化疗的结合。最初仅使用放疗或放疗结合化疗治疗SNUC的研究报告了令人沮丧的患者结局,平均生存期为一年。最近评估手术联合新辅助或辅助放化疗疗效的研究得出了更乐观的结果。

在弗吉尼亚大学治疗的19名成年患者的最大病例系列中,标准治疗方案包括诱导化疗(顺铂和依托泊苷或环磷酰胺、多柔比星和长春新碱),随后进行术前放疗(25次分割,5000-5400cGy)和手术切除。健康状况不佳或患有无法手术切除肿瘤的患者接受了姑息性放疗或放化疗。十名接受放化疗后手术的患者两年生存率为64%,而九名非手术治疗的患者为25%。

在文献中唯一报道的另一例儿科病例中,治疗包括大体全切术后放疗。该患者在诊断后六个月无症状。我们的患者接受了类似治疗,并增加了化疗,在诊断后六个月无临床或影像学肿瘤复发证据。

我们的病例可能代表了罕见的散发性儿科SNUC病例,其病因和发病机制尚不清楚。可以说,更多病例的报道将有助于阐明病因学关联。我们呈现了一例罕见的伴有症状性颅内延伸的儿科SNUC病例。据我们所知,这是迄今为止报道的第二例儿科SNUC病例,其发病机制仍然难以捉摸。由于诊断的罕见性,这些肿瘤的治疗仍然是一个挑战。为实现局部疾病控制和最大化生存期,我们推荐采用多模式治疗方法,包括根治性手术切除辅以辅助或新辅助化疗或放疗。SNUC的罕见性意味着需要多中心努力来确定这种疾病的最佳治疗方法。

05 关于作者

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号