46岁男性小脑幕脑膜瘤患者

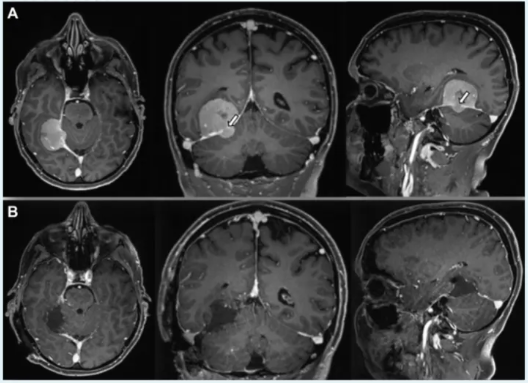

术前临床表现:长期慢性头痛,影像学检查发现小脑幕脑膜瘤沿小脑幕倾斜生长(图A),伴有少量颞下成分侵入小脑幕区域(白色箭头指示)。

术后评估结果:术后核磁共振成像(B)显示,通过极外侧幕下小脑上入路实现肿瘤全切除。

01 小脑幕脑膜瘤解剖位置特征

小脑幕脑膜瘤可起源于小脑幕任何部位,其中约50%发生在沿横窦的外侧区域,25%沿着小脑幕的内侧或游离缘分布,剩余25%主要累及小脑幕中部和同时波及小脑幕与大脑镰的肿瘤。此类肿瘤的极少部分位于窦汇周围,包绕窦汇结构。

02 小脑幕脑膜瘤临床症状表现

内侧小脑幕脑膜瘤可表现为多种临床症状和体征,具体表现取决于肿瘤大小、位置、水肿范围,以及是否延伸至幕上腔或幕下腔。肿瘤可对脑干、动眼神经、滑车神经、展神经等颅神经,以及内侧颞叶和小脑产生占位效应。

最常见症状包括头痛和步态障碍。视觉障碍(包含复视和视野缺损)、精神状态改变和癫痫发作也很常见。还可能出现偏瘫、三叉神经痛和吞咽困难等表现。

03 小脑幕脑膜瘤手术入路选择原则

任何类型小脑幕脑膜瘤的最佳手术入路选择取决于肿瘤位置、尺寸、质地、血管包裹程度,以及是否向幕上或幕下腔延伸或同时向幕上下腔延伸。患者的神经血管解剖结构也可能影响手术入路选择。

上述案例选择极外侧幕下小脑上入路(extreme lateral supracerebellar infratentorial, ELSI),该入路能进入其他入路难以到达的天幕裂孔侧方和后方的幕下与幕上区域结构。

此为神经外科的多用途手术入路,因其能够处理天幕裂孔区后、中切迹内多个区域的病变,并沿手术轨迹进入幕下表面,解决后颅窝多种病变。因此,ELSI入路可直接进入位于中央的轴内结构,如胼胝体压部、丘脑枕、脑干和颞叶内侧,无需传统经皮质入路。此外,对于颅底轴外肿瘤,如岩斜脑膜瘤,ELSI入路也是一种快速、充分的手术途径,无需广泛颅底开放,从而避免入路相关并发症。

04 案例来源说明

INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员Sebastien Froelich(福洛里希)教授等发表研究《Extreme Lateral Supracerebellar Infratentorial Approach: Surgical Anatomy and Review of the Literature》

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号