在神经外科临床实践中,脑干海绵状血管瘤是一种令医患双方均高度警惕的疾病类型。特别是既往有过出血史的患者,常陷入深度焦虑:"为何我会患病?"、"何时可能再次出血?"、"应该采取何种应对措施?"。

一旦发生破裂出血,可能引发肢体瘫痪、意识障碍甚至危及生命。幸存患者经历反复出血后常出现后遗症,包括视力损害、肢体运动感觉功能障碍等,严重影响日常生活与工作能力。

脑干海绵状血管瘤的高风险性分析

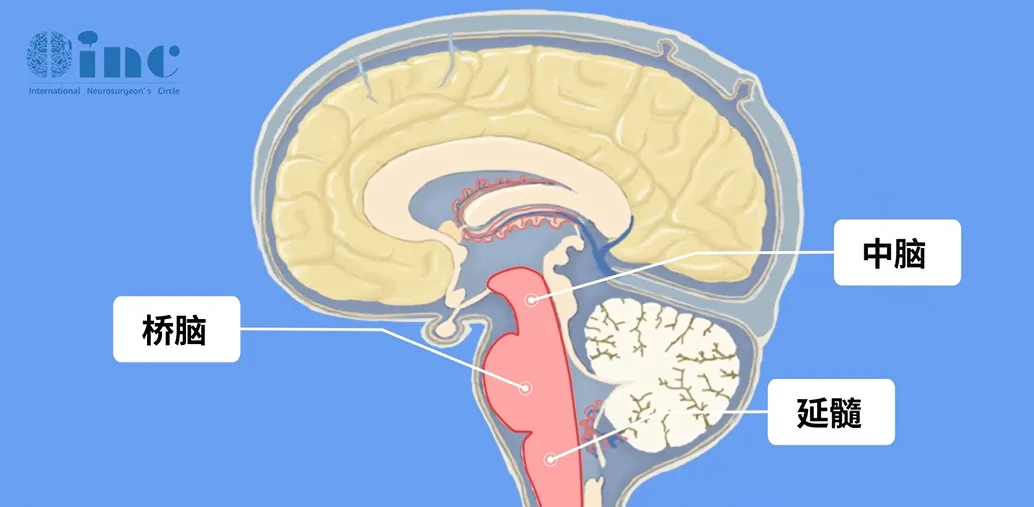

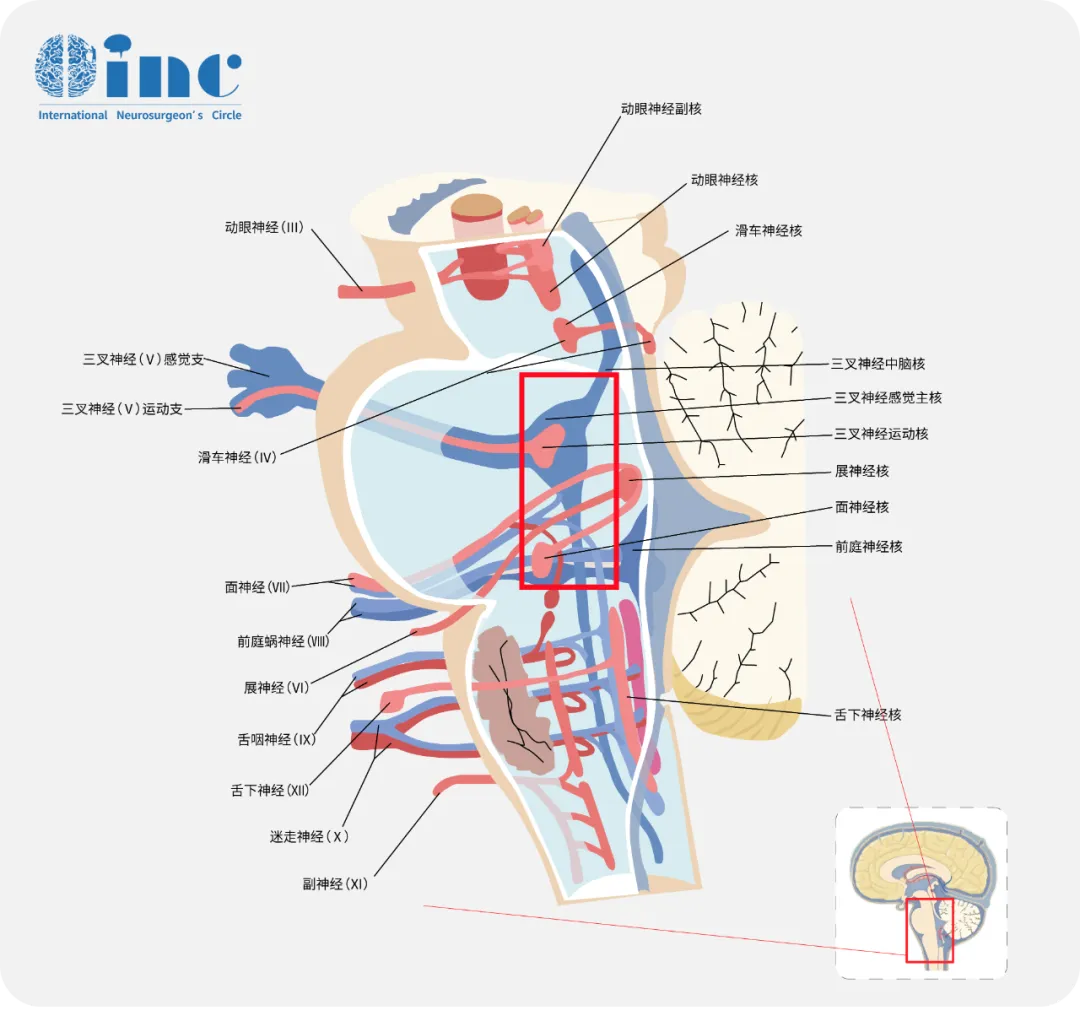

脑干结构包括中脑、脑桥和延髓三部分,虽然体积仅相当于拇指大小,却容纳了12对颅神经中的10对神经核团。作为大脑与躯体之间信息传递的关键通道,脑干负责维持呼吸、心跳等基本生命活动。

当脑干出血量达到10ml时,患者死亡率接近100%。这是因为脑干空间结构狭小,神经核团和纤维分布密集,即便是微量出血也可能造成严重后果。与大脑其他区域出血不同,脑干出血通常没有"安全边际"。

脑干海绵状血管瘤出血的高危因素

研究数据表明,脑干海绵状血管瘤的年出血率为2.33%-6.8%,而再出血风险更高。了解这些高危因素有助于患者和医生制定更合理的治疗决策。

既往出血史——最重要的危险信号

多项研究一致证实,既往出血史是再次出血的最主要危险因素。一项纳入1620例脑干海绵状血管瘤的Meta分析显示,有症状与无症状患者的5年再出血率分别为30.8%和8.0%,差异近4倍。另一研究发现,有症状患者年出血率达7%,而无症状患者仅为2%。数据表明,一旦发生过出血,后续再出血风险显著增加。

病灶位置——深部病变风险更高

研究显示,深部海绵状血管瘤(包括脑干病变)每例患者每年的临床事件发生率为10.6%,而表浅病变出血率接近0。深部病变更高危的原因在于脑干内部聚集密集的神经纤维和核团,极少量出血即可引起明显症状,这意味着深部病变出血更易被发现和诊断。

病灶大小——直径越大风险越高

病灶直径是影响出血风险的另一重要因素,尽管不同研究提出的具体界值存在差异:

有研究认为直径≥10mm与高出血风险相关

另有研究提出直径≥20mm是危险因素

还有研究报道直径>18mm是再出血危险因素

总体而言,病灶越大,出血风险通常越高。

年龄与性别——不可忽视的因素

年轻患者(特别是<35岁)出血率相对较高,可能与血管弹性和活动水平有关。女性患者出血风险较高,可能与雌激素对血管的潜在影响有关。怀孕也被认为是危险因素,与孕期激素变化和血容量增加有关。

其他危险因素

饮酒、剧烈运动:部分患者在饮酒或剧烈运动后12-24小时内发生出血。伴有发育性静脉异常(DVA):DVA可增加海绵状血管瘤侵袭性,促进其形成和进展。基因突变:家族性海绵状血管瘤中,CCM3基因突变患者比CCM1和CCM2突变患者的出血率更高。

治疗时机选择的重要性

研究发现,再出血风险在初次出血后的短期内明显增加。随着每次再出血,连续出血间期逐渐缩短,神经功能恢复可能性越来越小。反复出血造成的神经功能损伤是不可逆的,因此治疗时机直接影响患者预后。对于符合手术指征的患者,建议尽快接受切除手术,以避免再次出血带来的不可逆损伤。

应对策略与治疗方案

脑干海绵状血管瘤的治疗需要综合考量多种因素:出血史、病灶特征、手术可行性、患者整体状况等。治疗选择包括保守观察、外科手术、放射治疗等。

外科手术切除病灶可有效降低再出血风险,但脑干手术风险极高,因其位于生命中枢,周围密布重要神经核团和传导束。手术可能带来的并发症包括运动障碍、感觉异常、颅神经功能损伤等。

然而,现代神经外科技术已取得长足进步。在经验丰富的神经外科医生操作下,成功率和安全性大大提高。关键在于精确掌握脑干解剖结构、手术要点,以及使用神经导航、术中监测等先进技术。

对于符合手术指征的患者,建议尽快接受切除手术,因为反复出血造成的神经功能损伤不可逆,治疗时机直接影响预后。

术前准备至关重要,包括全面的病史采集和体格检查,影像学检查明确病变位置和范围,以及多学科专家会诊制定个性化手术方案。医生会要求患者术前禁食禁水,以降低麻醉过程中食物反流入气管的风险,这对脑部手术患者尤为重要。

术后护理同样不可忽视。严密的术后观察、感染预防措施、颅内压管理以及早期康复介入,都是确保手术效果的重要环节。

面对脑干海绵状血管瘤,患者和家属需要保持信心。医学技术不断进步,脑干手术成功率持续提高。大多数患者在出血后神经功能可恢复至术前基线水平,甚至完全恢复。

关键在于:正确认识疾病、了解风险因素、选择合适治疗时机、寻求专业医疗团队帮助,与医生共同评估出血风险和手术并发症风险,选择个性化方案;如需手术,务必选择熟悉脑干解剖、经验丰富的专家,以最大程度减少神经损伤,重获健康生活。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号