视力下降未重视,年度体检竟查出脑动静脉畸形,且畸形血管团“潜伏”于视神经旁。36岁的朱莉(化名)由此陷入两难境地:

切除病灶,手术风险可能导致永久性失明;

保守治疗,这颗不定时炸弹一旦破裂仍将导致视力丧失。

患者信息:朱莉(化名),36岁,诊断为脑动静脉畸形。

偶然发现的隐患

36岁的朱莉(化名)在一次常规体检中,意外发现鞍旁区存在异常的血管流空信号。

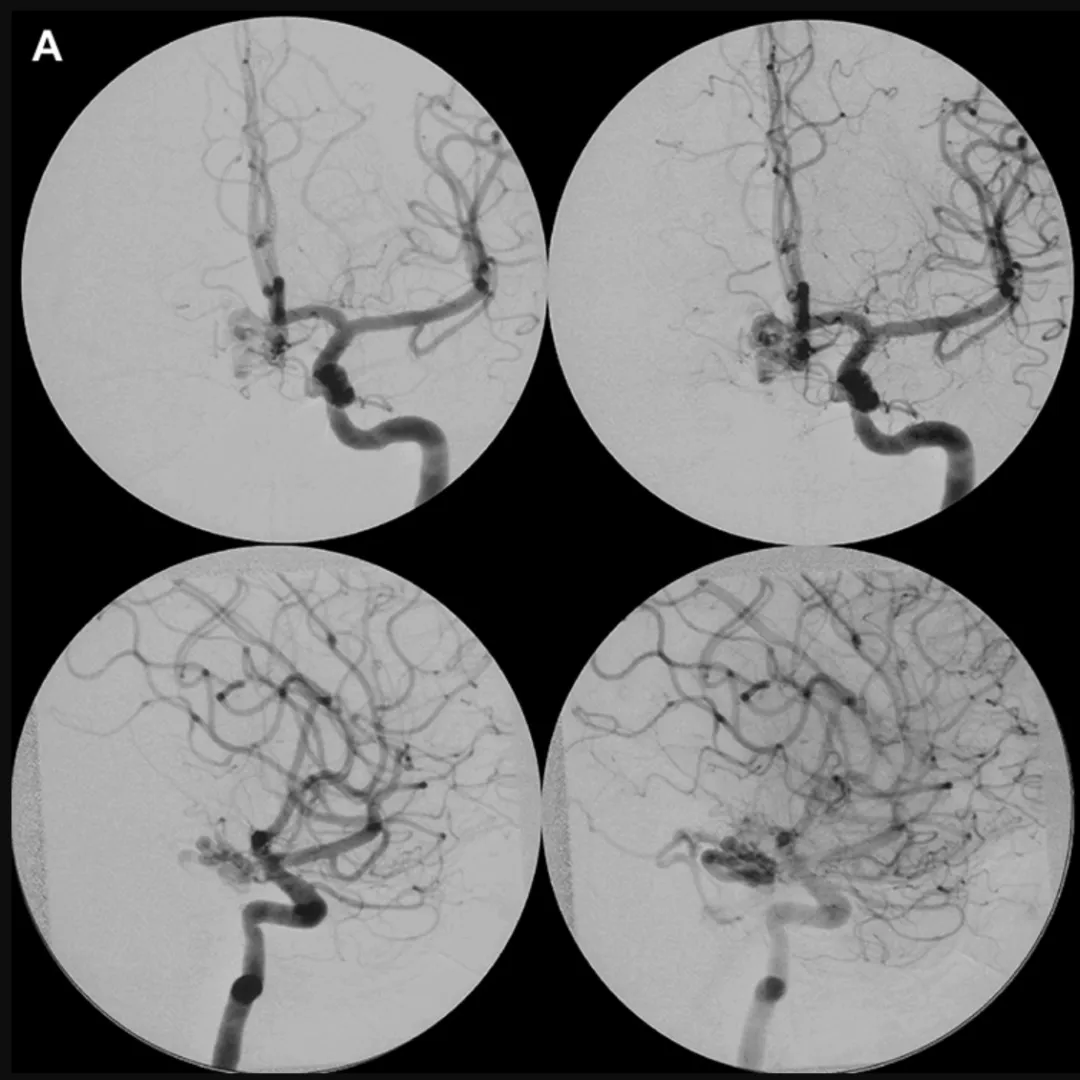

随后,朱莉接受医院更深入的检查。脑血管造影清晰显示了病灶全貌:一团异常血管网盘踞在视交叉与鞍旁区——人类视觉传导的“十字路口”。其供血来源于三条危险血管:左侧垂体上动脉、右侧后交通动脉的隐秘分支,以及双侧脉络膜前动脉(图1)。依据国际通用的Spetzler-Martin分级(II级)和Lawton-Young分级(III级),该病灶预示中等手术风险。

除神经系统检查显示其视力下降(右眼0.4,左眼0.5)外,朱莉未感到任何不适。

术前影像资料

手术台上的生死抉择

因血管结构复杂迂曲,介入栓塞治疗无法进行。经过反复权衡,朱莉最终选择接受开颅手术。

手术采用经典的右侧翼点开颅入路。神经外科团队经大脑外侧裂抵达深部病灶区域。在显微镜下,他们谨慎分离视神经、视交叉及前交通动脉复合体——这些结构稍有损伤即可引发永久性失明。

手术分步骤实施:

1. 首先切断对侧垂体上动脉的供血分支。

2. 逐步阻断同侧垂体上动脉、后交通动脉及脉络膜前动脉向畸形的供血分支。

3. 当主要供血动脉被封闭后,引流静脉仍呈现异常鲜红色——提示存在隐藏的深部供血分支。

此时,术者面临关键抉择:继续深入分离可能损伤视路与下丘脑,引发灾难性后果;而若停止操作,则可能导致脑动静脉畸形残留。

权衡利弊后,手术团队主动暂停切除,保留与神经结构紧密缠绕的少量畸形血管,转而计划术后造影评估。

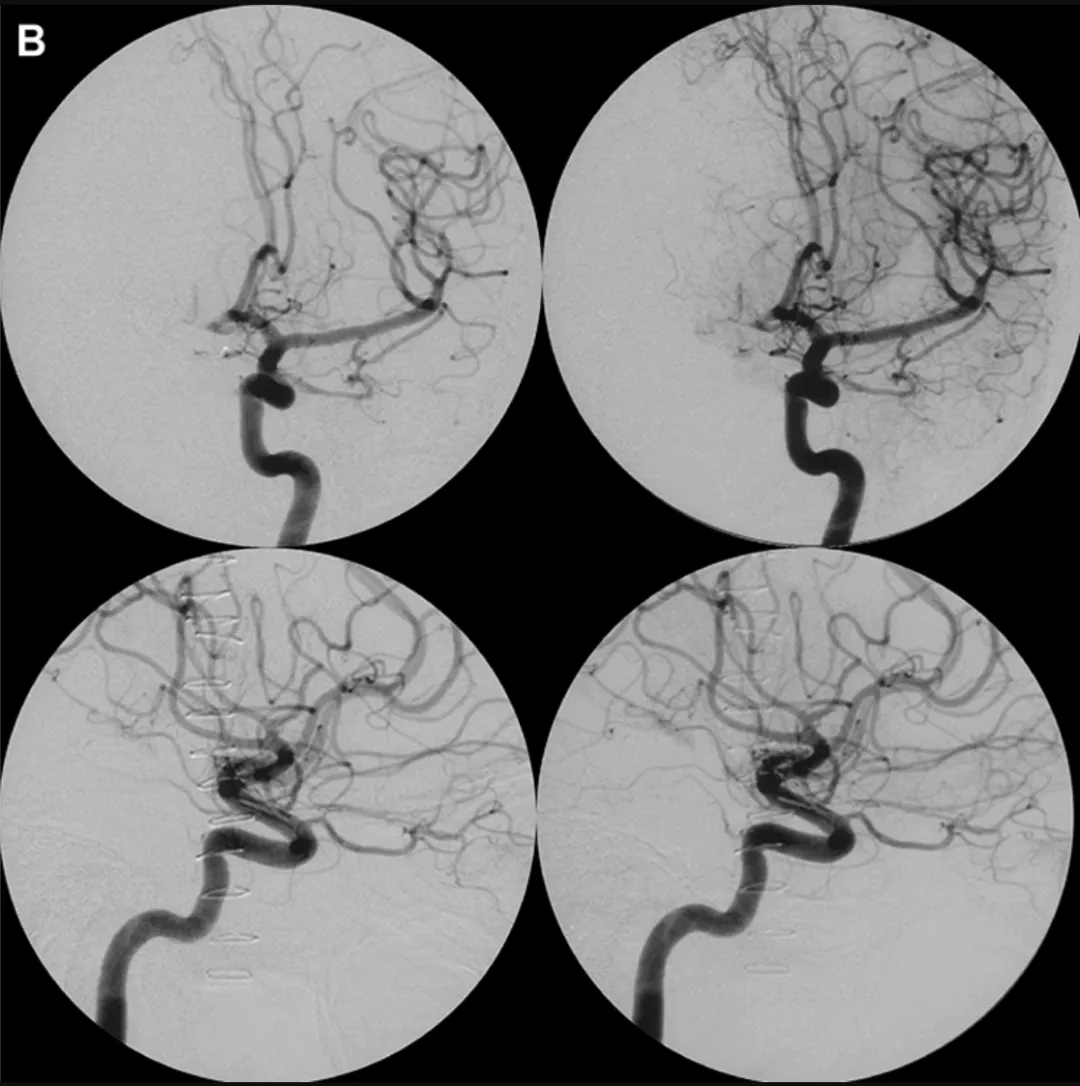

术后影像学检查

术后情况

术后血管造影显示大部分脑动静脉畸形病灶已切除,动静脉分流显著减少,右侧大脑前动脉存在小的残余供血。

术后前六周,患者持续存在恶心、呕吐及畏光症状。然而,这些症状在随后的三个月内逐渐改善,患者最终完全康复。

术后视力测试结果:右眼视力0.5,左眼视力0.4(与术前检查结果一致);视野检查显示视野完整无缺损。

朱莉无疑是勇敢的,但在勇气之外,找到经验丰富的医生团队更为关键。视路脑动静脉畸形虽属罕见,但具有高致残风险,因其通常与视神经束、视交叉或相关神经关系密切,可能导致视力丧失。手术治疗常是唯一可行的选择。在切除与保留均具高风险的处境下,如何在根治疾病与保护神经功能间寻求最佳平衡,最考验主刀医生的技术水平。

像朱莉一样,术后视觉功能初期可能出现波动,但根据INC国际脑血管专家Lawton教授的研究,此类情况通常随时间的推移而改善。鉴于手术效果良好,多数患者视觉功能可获得改善,通常建议符合手术指征的患者进行手术切除。

INC 国际脑血管专家 Michael T. Lawton 教授

INC国际 Michael T. Lawton 教授现任巴罗神经学研究所主席兼首席执行官,专注于脑动静脉畸形的形成机制、遗传学特征与破裂治疗,以及脑部血管瘤的血液动力学、破裂机制、数字建模等领域研究。其临床研究方向涵盖血管瘤、动静脉畸形、颅内搭桥的微创治疗技术,以及微创治疗的临床数据分析。

Lawton 教授已发表450余篇神经外科专业文章,独立撰写3部专著(关于动脉瘤手术治疗的著作《七种脑动静脉畸形:切除原理和技巧》、《七种动脉瘤:夹闭术的原理和技巧》、《七种搭桥术:血运重建的原则和技术》),参与编写70多本医学专业书籍的章节,荣获近20项国际医学奖项,并作为特邀教授在全球40多个神经外科机构进行过600余场专业讲座。

神经外科手术经验数据:

脑动静脉畸形:900例

脑动脉瘤:4400余例

海绵状血管畸形:1000余例

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号