当符女士(化名)自认已战胜“颅内动脉瘤”时,命运却在七年后使其再次陷入深渊。昏迷前一刻,她究竟遭遇了何种致命危机?

患者信息:符女士,51岁,诊断为脑动脉瘤破裂出血。

致命复发:七年后的突发昏迷

51岁的符女士曾因左侧P1段梭形动脉瘤接受夹闭术,术后恢复良好。

然而七年后,她突发剧烈头痛并陷入昏迷(Hunt-Hess分级4级)。颅脑CT显示弥漫性蛛网膜下腔出血伴脑室内血肿。3D-CTA检查揭示基底动脉尖端新发一枚4×4mm破裂动脉瘤。

此次新发动脉瘤不仅提示动脉瘤再发风险,更凸显后循环血管的复杂性及治疗挑战。

* Hunt-Hess分级法:适用于原发性蛛网膜下腔出血的临床评估。

Ⅰ级:无症状,或仅轻微头痛伴轻度颈项强直。

Ⅱ级:中至重度头痛伴颈项强直,除颅神经麻痹外无其他神经功能缺失。

Ⅲ级:嗜睡、意识模糊,或存在轻微局灶性神经功能缺失。

Ⅳ级:意识呈木僵状态,伴中至重度偏侧不全麻痹,可能出现早期去脑强直及植物神经功能障碍。

Ⅴ级:深昏迷,去大脑强直,呈濒死状态。

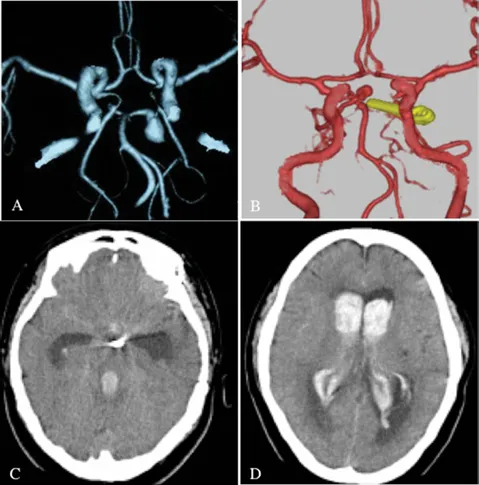

(A)既往3D-CTA显示左侧P1动脉瘤已成功夹闭。

(B)3D-CTA显示基底动脉尖端区域原有动脉瘤夹及新发动脉瘤。

(C&D)颅脑CT显示蛛网膜下腔出血合并脑室内血肿。

复杂血管结构中的精准治疗

针对符女士的急性脑积水,首先实施双侧脑室外引流术。随后进行数字减影血管造影(DSA)。

右侧椎动脉血管造影(VAG)显示一枚小型动脉瘤(4 × 4 mm),起源于已闭塞的左侧P1段近端穿通动脉,但左侧P1段远端仍保持闭塞状态。

检查未发现其他动脉瘤或血管异常,故诊断为丘脑后穿通动脉(pTPA)新发破裂动脉瘤,并计划行弹簧圈栓塞术。该手术难度及风险极高:

难点一:血流动力学风险

符女士左侧P1段远端持续闭塞,血流动力学改变促使新动脉瘤形成。术中操作稍有不慎,可能导致再出血或穿支动脉闭塞。

难点二:解剖结构限制

后循环血管路径迂曲、操作空间狭窄,传统导管难以精确到位。DSA显示右侧椎动脉走行迂回,需在有限空间内完成微导管超选及弹簧圈精准填塞。

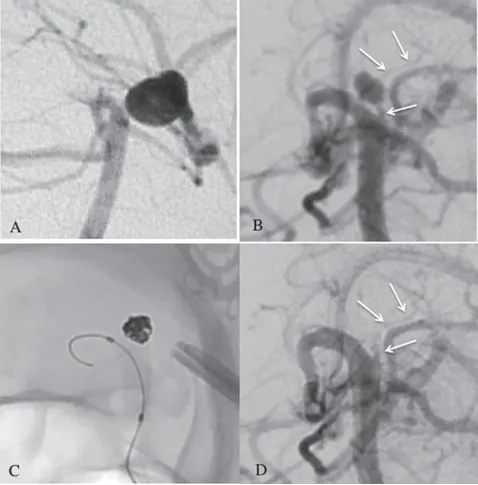

(A)既往DSA显示左侧大脑后动脉(PCA)未显影,基底动脉(BA)尖端未见动脉瘤。

(B)右侧椎动脉血管造影显示丘脑后穿通动脉(pTPA)动脉瘤。pTPA(白色箭头指示)起源于闭塞的左侧P1段近端。

(C&D)使用六枚弹簧圈实现动脉瘤完全闭塞。栓塞术后可见丘脑后穿通动脉(白色箭头指示)。

INC川岛教授团队成功实施弹簧圈栓塞术

川岛明次教授团队采用血管内弹簧圈栓塞术。患者全身麻醉后,进行系统性肝素化处理。将一根引导导管置于右侧椎动脉内,一根微导管插入右侧大脑后动脉(PCA)。

经右侧椎动脉入路,将微导管精准送至动脉瘤颈部,依次释放六枚规格为1.5×3cm的弹簧圈,完全填塞瘤腔。

术后颅脑CT未见脑梗死征象,改良Rankin量表(MRS)评分4分(患者可独立行走但需部分辅助)。

动脉瘤夹闭术后,是否影响新发动脉瘤?

颅内动脉瘤破裂是导致自发性蛛网膜下腔出血(aSAH)的主要原因,高发年龄段为55-65岁。

蛛网膜下腔出血总体预后不良

蛛网膜下腔出血病死率高达50%,总体预后差,多数幸存者遗留显著神经功能障碍。如符女士即遗留重度残疾,虽能独立行走但需部分帮助。

影响蛛网膜下腔出血预后的关键因素:再出血

再出血是影响预后的关键因素,发生率约13.6%。符女士左侧大脑后动脉(PCA)不幸闭塞,治疗七年后发生蛛网膜下腔出血。此案例提示血流动力学改变可能促进新发动脉瘤形成。

弹簧圈如何发挥关键作用?

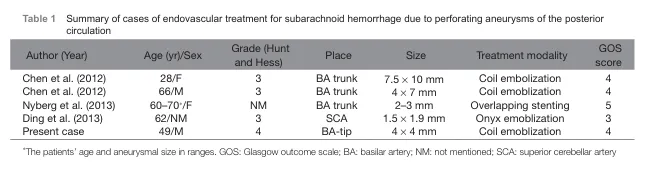

基底动脉(BA)及大脑后动脉(PCA)的穿通分支因管径细小、血流量低、位置深在而难以进行导管操作。因此,若血管解剖条件允许导管到位,血管内栓塞术是后循环动脉瘤的有效治疗选择,支架辅助栓塞或单纯弹簧圈栓塞均为可选方案(表1)。

表1:动脉瘤所致蛛网膜下腔出血的血管内治疗案例总结

弹簧圈由质地柔软的铂金丝制成。栓塞术中,先将微导管头端置入动脉瘤腔内,随后使用推送杆将弹簧圈经微导管输送至瘤腔内。当弹簧圈在瘤腔内稳定成形后,解除推送杆与弹簧圈间的连接,撤出推送杆,准备输送下一枚弹簧圈。动脉瘤边缘区域的血流动力学改变可形成涡流,导致血流速度减缓。弹簧圈栓塞的目的在于直接闭塞动脉瘤腔,阻断载瘤动脉血流进入瘤腔,促使瘤腔内血栓形成,减少瘤周血流灌注。随着载瘤动脉血流逐渐恢复正常,瘤腔内压力随之降低,从而显著降低动脉瘤破裂或再破裂出血的风险。

INC国际神经外科专家团川岛明次教授

作为INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科专家团(WNEG)成员、国际知名脑血管搭桥手术专家、日本东京女子医科大学神经外科主任,川岛明次(Akitsugu Kawashima)教授擅长治疗脑卒中、烟雾病、颅底肿瘤、面肌痉挛/三叉神经痛、颅内血肿、巨大脑动脉瘤、脑动静脉畸形等疾病,尤其在脑血管搭桥术及颈动脉内膜切除术领域造诣深厚。

神经外科手术经验:

烟雾病脑血管搭桥手术:1300例

脑动脉瘤夹闭手术:1000例

脑血管畸形切除术:500例

颈内动脉内膜切除术:450例

开颅脑肿瘤切除术:280例

颅后窝搭桥术、High-flow Bypass(高流量搭桥)技术等

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号