3岁患儿楠楠经确诊患有脑干海绵状血管瘤。鉴于患儿年龄较小且病灶尚未出血,家属选择保守观察方案,认为该良性病变可能存在终身不出血的风险。

病情急转直下

然而临床数据表明,儿童脑干海绵状血管瘤出血概率显著高于成人。不久后楠楠出现脑干急性出血,病情急剧恶化,表现为坐立困难及言语功能障碍。当救护车紧急转运时,家属才意识到良性病变同样可能危及生命。

病情进展详情

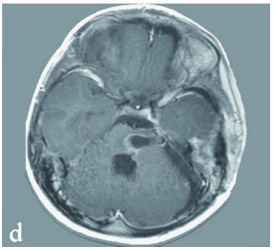

在为期一个月的病程中,楠楠从活泼状态发展为病危状况。神经功能持续恶化与桥脑海绵状血管瘤持续增大、出血及轻度脑积水直接相关。临床表现为嗜睡、头痛、言语障碍、躯干共济失调等严重症状,具体包括:

体位维持困难:无法保持坐姿及站立

神经系统体征:轻度面瘫伴重度右侧偏瘫

病理反射:反射亢进及巴宾斯基征阳性,提示上运动神经元损伤

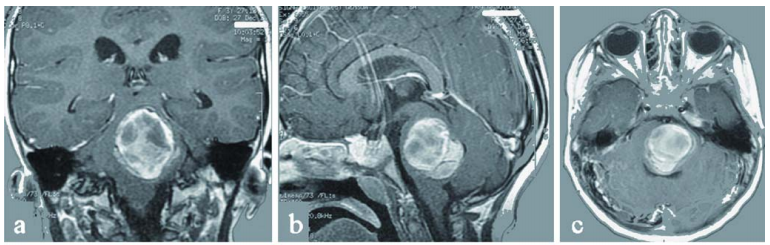

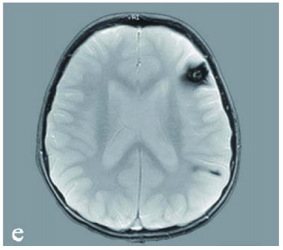

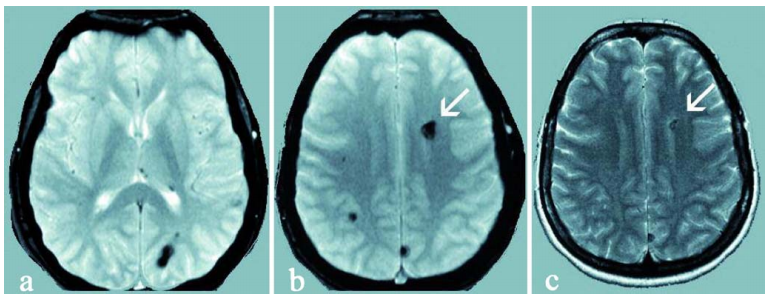

经抗水肿治疗后,患儿临床状况趋于稳定,神经症状短期内有所改善。但后续MRI检查显示原发病灶已增长至4×3.5×3cm,同时在左额叶及顶叶发现继发性致痫灶,病理类型同为海绵状血管瘤。

遗传学诊断

多发病灶提示存在家族遗传可能。基因检测证实患儿及其母亲均携带CCM1基因新发突变。母亲MRI虽显示多发性海绵状血管畸形病灶,但未见临床症状表现。

手术治疗与预后

由巴教授主刀完成病灶全切手术,术中应用体感诱发电位及脑干听觉诱发电位监测,结合神经导航技术实现精准切除。术后十日MRI证实病灶完全切除,脑干受压解除,第四脑室形态恢复正常。患儿神经功能持续改善,后续接受系统化神经康复治疗。

案例启示

本案例凸显儿童脑干海绵状血管瘤出血风险管理的特殊性,强调基因检测在家族性病例诊治中的重要性,展示多模态监测下显微手术的安全性与有效性。病例来源:巴教授学术论文《Clinical impact of CCM mutation detection in familial cavernous angioma》

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号