脑膜瘤反复生长应如何应对?体积巨大者如何处理?

需警惕: 并非所有脑膜瘤均属良性。尽管多数为良性肿瘤,其病理分级可从I级至III级,临床预后差异显著。当偶然检出脑膜瘤时,需关注其生长趋势及症状进展可能。能否持续观察而暂缓手术?若手术残留肿瘤过多,复发风险如何评估?患者对脑膜瘤存在诸多疑虑!

巨大复发脑膜瘤典型案例分析:

人类对多数脑瘤的认知尚未完全明晰——其发生机制与根治手段仍待深入探索。针对脑膜瘤,已明确的危险因素为颅骨电离辐射暴露,文献报道其发病风险增加6至10倍。电离辐射所致脑膜瘤常呈多发性,且多具侵袭性生物学行为。性激素被视为另一潜在危险因素,因青春期后女性发病率达男性两倍(2:1),育龄期比例更高(约3:1)。尽管多项研究试图验证此相关性,但尚未获得确凿证据支持这些假说因素。

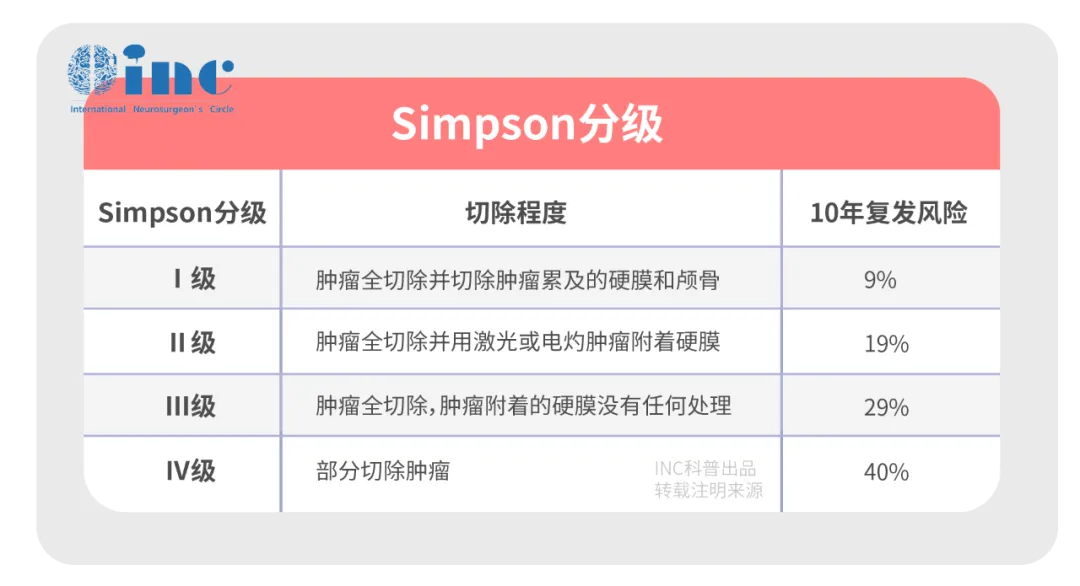

脑膜瘤治疗及预后已有明确研究数据支持。自1957年Donald Simpson发表开创性论文以来,手术切除完整性已被公认为复发与生存的核心预测指标。Simpson分级系统至今仍为临床广泛应用。由此可见脑膜瘤手术治疗的至关重要性。

脑膜瘤切除后是否一劳永逸?

53岁患者Leo术后七年肿瘤复发——肿瘤侵袭海绵窦等颅底多区域,症状较初发时更为凶险!此"良性"肿瘤为何如此难治?

2012年,Leo因嗅觉减退及视力下降就诊,确诊右侧梅克尔腔脑膜瘤后接受手术。七年后肿瘤复发,出现严重V1(嗅神经)、V2(视神经)及V3(动眼神经)感觉减退与疼痛,症状较术前显著加重。MRI显示肿瘤广泛复发,侵犯海绵窦(CS)、后颅窝(PF)、蝶窦(SS)、翼腭窝(PPF)及颞下窝(ITF)。此类复杂解剖区域肿瘤切除极具挑战性。

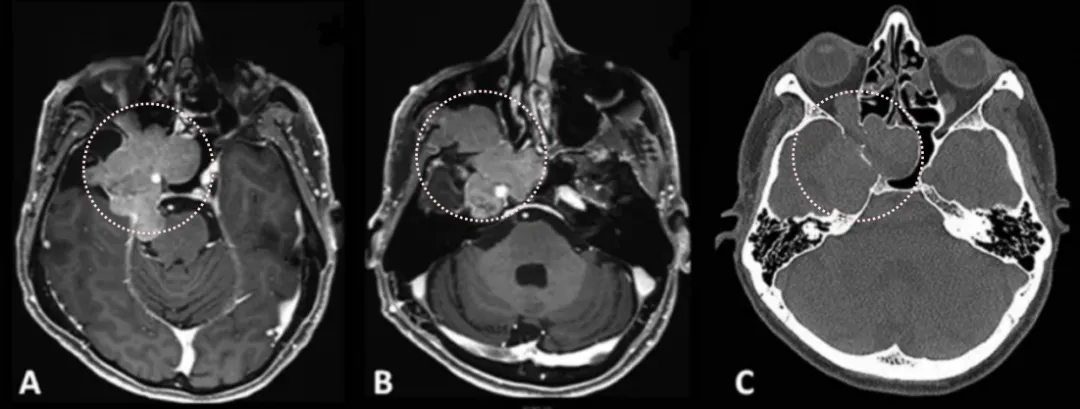

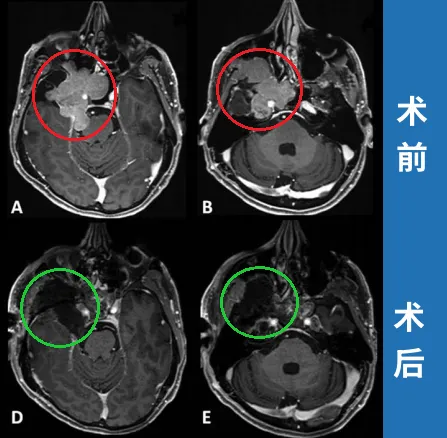

术前影像学特征:

(A) 轴位T1加权钆增强MRI:肿瘤侵犯后颅窝、海绵窦、眼眶及蝶窦

(B) 肿瘤延伸至中颅窝、翼腭窝及颞下窝

(C) 轴位CT:蝶骨大翼骨质侵蚀伴蝶窦受累

脑膜瘤复发原因探析:

Leo难以理解:颅底侵袭性生长的肿瘤如何体现"良性"本质?已知脑膜瘤复发主要关联切除程度,即切除范围越大复发率越低。但对复杂颅底脑膜瘤而言,根治性切除才是关键所在。

复发肿瘤治疗方案决策:

颅底深部脑膜瘤常被颈内动脉、海绵窦及脑干等关键结构包绕。术者需在毫米级操作空间内精确分离肿瘤:既要避免损伤三叉神经、面听神经等密集分布的颅神经,又需保护颈内动脉等重要血管。该区域肿瘤常与脑干紧密粘连,操作失误可致灾难性后果。手术全程依赖神经导航及术中电生理监测,同时要求术者具备颅底三维解剖记忆能力与毫米级操作稳定性。

INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、WFNS颅底手术委员会前主席Sebastien Froelich教授("福教授")作为神经显微镜-内镜双镜联合技术专家,如何应对此类病例?

福教授双镜联合脑膜瘤根治术

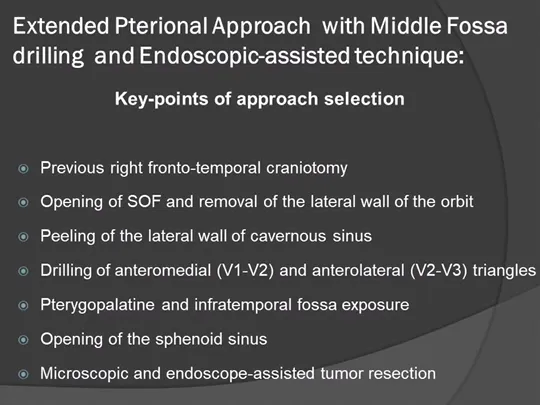

手术入路设计七项核心要素:

福教授全面评估Leo病史及肿瘤现状后制定个体化手术方案。术中通过神经显微镜与内镜的实时互补,显著改善术野显露,降低神经损伤风险并提升肿瘤全切率。

肿瘤根治性切除步骤:

术后影像学对比证实肿瘤获完全切除。

脑膜瘤位置对切除程度的影响机制:

尽管切除范围仍是降低复发的关键因素,但肿瘤侵袭模式及特征(如骨质增生、硬脑膜尾征)因解剖位置差异显著。

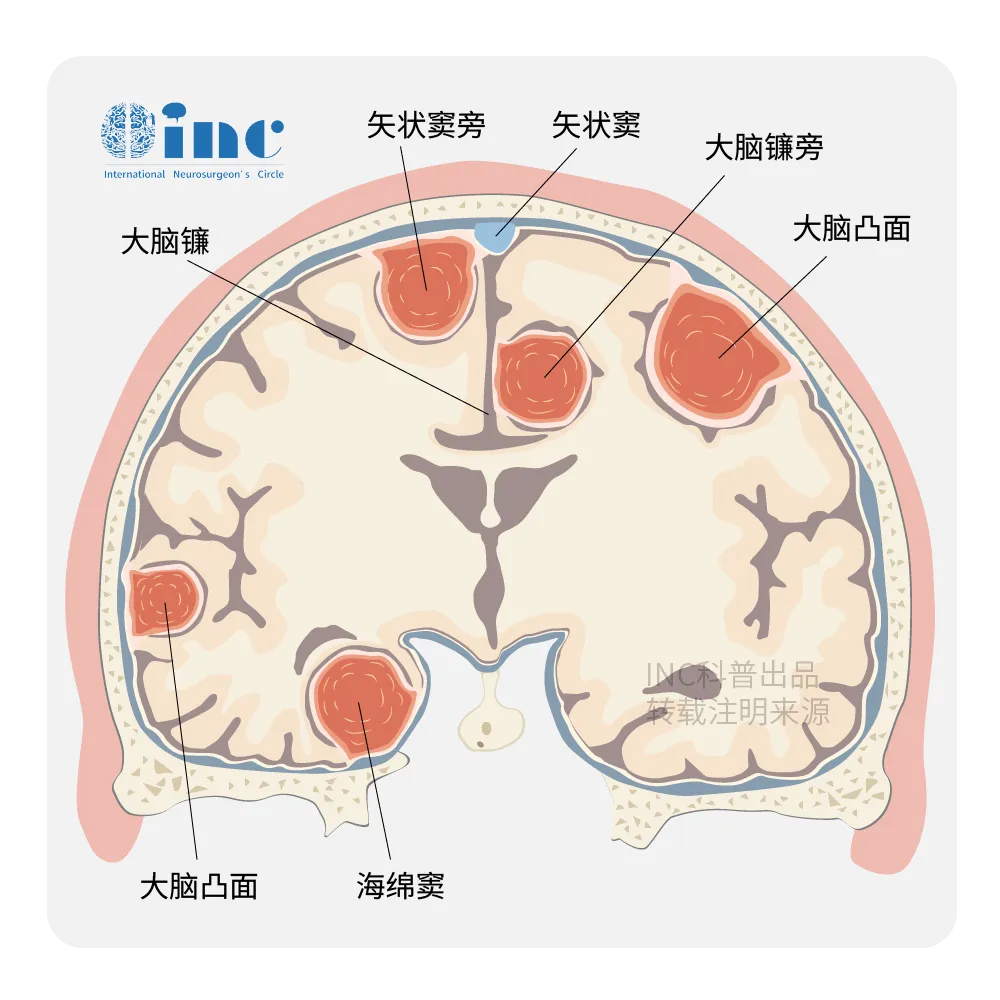

脑膜由硬脑膜、蛛网膜及软脑膜三层构成。脑膜瘤起源于蛛网膜帽状细胞,故好发于蛛网膜密集分布区。

文献《脑膜瘤的自然史和治疗:最新进展》(doi:10.1055/s-0043-1777352)指出:70%脑膜瘤位于镰旁、凸面及蝶骨区。Yamashita等研究的336例病例中,肿瘤分布为:矢状窦旁20.8%、凸面15.2%、鞍结节12.8%、蝶骨嵴11.9%、嗅沟9.8%、镰旁8%、侧脑室4.2%、天幕3.6%、中颅窝3%、眶部1.2%、脊柱1.2%、多发性0.9%。

Sun等对1107例患者的研究显示:脑膜瘤主要发生于凸面(20.8%)、矢状窦旁(16.1%)及镰旁(11.4%),其次为蝶骨翼(9.8%)、天幕(8.5%)、桥小脑角(7.7%)、鞍结节(7.6%)及嗅沟(6.0%)。

矢状窦旁及镰旁脑膜瘤常累及上矢状窦(SSS)。因毗邻SSS、桥静脉及脑功能区,根治性切除易致永久性神经功能缺损。上矢状窦前段切除并发症风险低于后2/3段。凸面肿瘤通常可实现全切,而侵犯神经血管结构的肿瘤治疗难度显著增加。故矢状窦旁/镰旁脑膜瘤复发风险更高,生存率相应降低。海绵窦、岩斜区脑膜瘤及伴骨侵犯者,安全全切难度极大。

颅底脑膜瘤专家Froelich教授手术理念:

"我们专注颅底手术,主要治疗复杂颅底脑瘤,包括脊索瘤、软骨肉瘤、颅底脑膜瘤及神经鞘瘤。"

"颅底手术的萌芽可追溯至住院医师时期。当时在拥有Vinko V. Dolenc等知名专家的科室工作,年轻医生对其手术技艺深感震撼,我也立志成为此类神经外科医师。这虽为简单初衷,却成为我持续精进的动力。"

"颅底手术旨在显露并切除脑深部及下方病灶。为避免牵拉损伤脑组织,需经面颅或岩骨建立通道。此区域神经血管结构密集,需在关键结构间寻找微创通路。手术常在狭窄通道内进行,操作中需保护结构完整性,核心难点在于无脑组织损伤的前提下切除病灶。"

"绝大多数颅底手术适用双镜联合技术。如前所述,颅底手术需抵达深部区域。扩大通道虽可改善显露,但会增加结构损伤风险。缩小通道时,内镜可增强深部视野。故我们多数病例初始即备内镜,用于观察术野死角及开颅无法直视的结构。"

"深部区域操作时,内镜为颅底手术必备工具。其核心价值在于实现深部结构可视化及安全操作,同时避免手术通道内解剖结构损伤。"

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号