声音嘶哑与饮水呛咳,需警惕脑瘤可能

一名32岁壮年男性,因持续存在声音嘶哑及饮水呛咳症状就诊。喉镜与吞咽造影检查确认了上述异常表现,然而更令人震惊的是,核磁共振(MRI)检查在其右侧咽旁间隙发现一个直径达3.7厘米的巨大肿瘤!该肿瘤位置特殊,内部呈现囊性变,并直接压迫颈内静脉,同时向颅底的颈静脉孔区延伸。

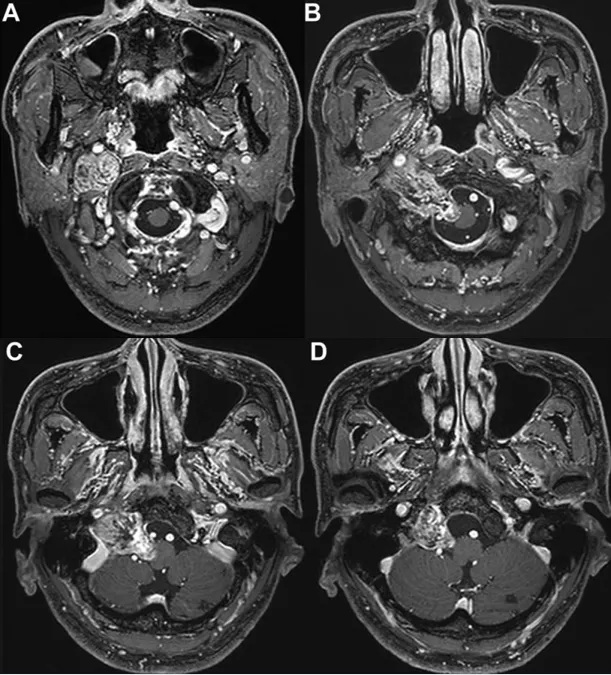

术前MRI影像

该肿瘤被初步诊断为后组颅神经鞘瘤。鉴于其囊性成分及较大体积,手术切除相较于立体定向放射外科治疗更为合理。肿瘤主体位于颈内动脉(ICA)与颈内静脉之间,位置在C1前弓前方、椎前肌外侧;因此,手术选择了前外侧入路(ALA),术中全程进行神经电生理监测。

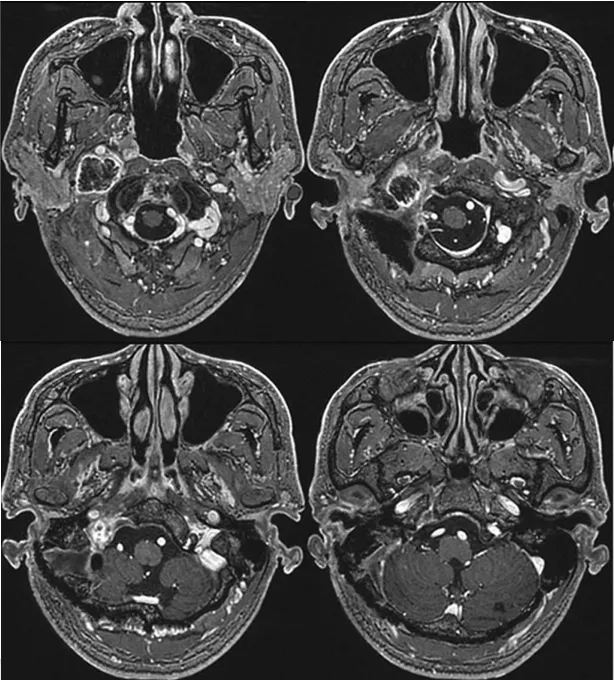

手术操作需格外谨慎,以避免损伤邻近肿瘤的后组颅神经及颈内动脉。肿瘤获得完全切除后,颈内静脉血流恢复通畅。术后患者颅神经功能得以保留,仅出现轻微功能障碍且随后完全恢复。术后未新增神经功能缺损,复查磁共振成像(MRI)证实肿瘤已全切。

术后MRI影像

本案例来源于INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、曾任世界神经外科联合会(WFNS)颅底手术委员会主席的Sebastien Froelich教授(福洛里希教授)的相关研究。对于此复杂解剖区域的肿瘤,选择何种手术入路以实现安全前提下的最大程度肿瘤切除至关重要。

问:后组颅神经的复杂性

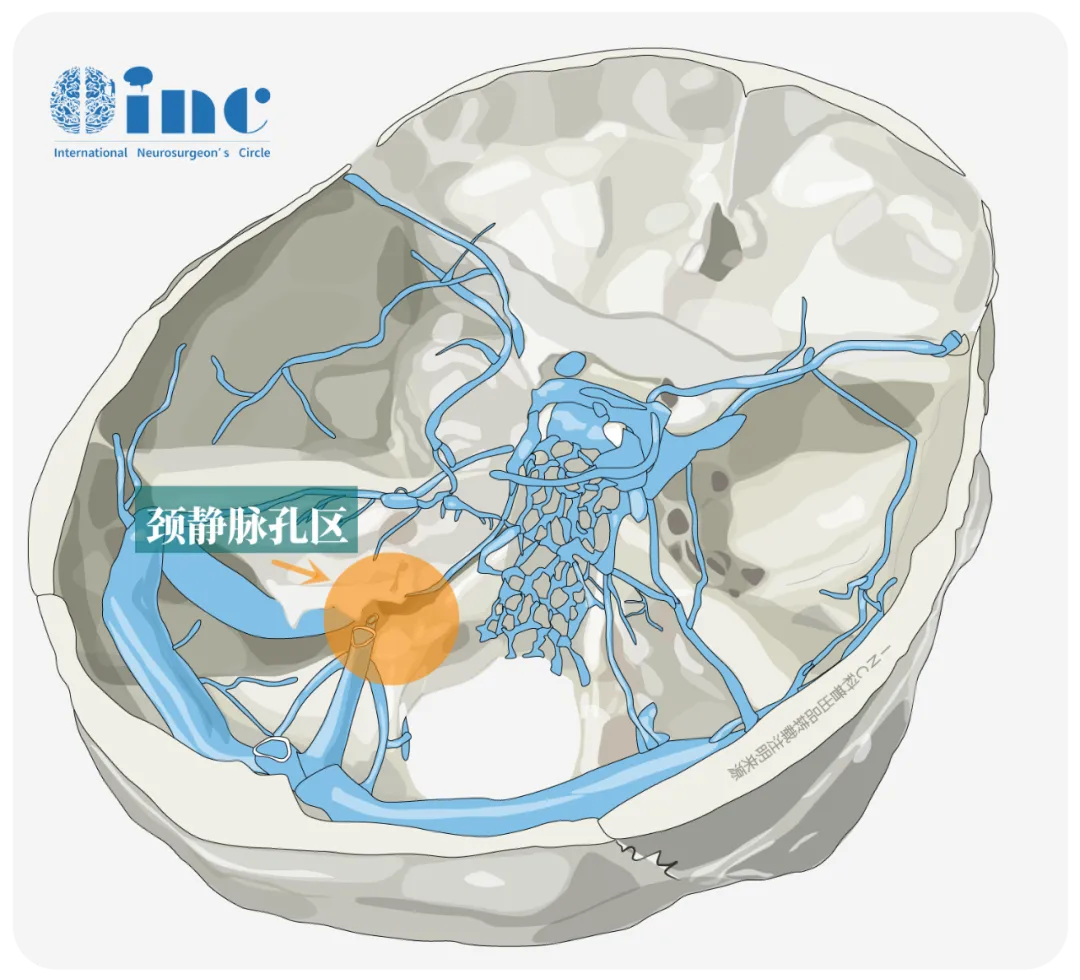

后组颅神经(包括舌咽神经、迷走神经和副神经)解剖结构复杂,在胚胎起源、走行路径及临床诊疗方面均具显著特殊性。这三对神经均起自延髓脑桥沟:舌咽神经源自第3咽弓,迷走神经源自第4和第6咽弓,副神经则由脑部(延续自迷走神经)和脊髓部(起自C5-6脊髓节段)共同构成。它们在延髓后外侧以多根细小纤维束发出,经橄榄后沟走行,共同形成紧密交织的神经复合体,包裹于同一鞘膜内穿过颈静脉孔前内侧的神经部。在此复合体内,舌咽神经位置最靠前内侧且紧邻颈内动脉,拥有独立的神经束膜包裹;而迷走神经和副神经则位于其后外侧。

这种精密的解剖结构导致后组颅神经在影像学上辨识困难,成为诊断难点。同时,由于该区域位置深在、毗邻重要血管神经、操作空间狭小,手术中极易造成损伤,是神经外科最具挑战性的领域之一。其复杂的解剖特点和重要的生理功能,使得后组颅神经的临床研究与诊疗始终是医学界的重点和难点领域。

后组颅神经损伤导致的十大功能障碍

吞咽困难:后组颅神经损伤可能导致吞咽相关神经受损,引发延髓麻痹,造成吞咽困难。

声音嘶哑:迷走神经损伤可能导致声带麻痹,从而引起声音嘶哑。

饮水呛咳:吞咽困难时,饮水可能引发呛咳。

咽部感觉及咽反射消失或减退:舌咽神经和迷走神经损伤可导致咽部感觉和咽反射减弱或消失。

软腭运动障碍:迷走神经损伤可能导致软腭运动障碍,引起食物反流及说话带鼻音。

食道痉挛:迷走神经损伤可能导致食道痉挛。

心律失常:迷走神经损伤可能影响心脏功能,导致心律失常。

患侧面瘫:后组颅神经损伤可能导致面部肌肉无力,表现为面瘫。

垂肩:副神经损伤可能导致肩部肌肉无力,表现为垂肩。

舌肌萎缩和舌偏:舌下神经损伤可能导致舌肌萎缩和舌偏。

问:颈静脉孔起源肿瘤的手术入路选择

起源于颈静脉孔(JF)的良性肿瘤常累及后组颅神经,并沿其颅外路径延伸至咽旁间隙。不同肿瘤的特征虽有差异,但其临床表现相似,主要影响听力与吞咽功能。对于存在颅外扩展的良性JF肿瘤,全切是治愈的关键,但需充分暴露肿瘤,同时面临导致第VII至XII对颅神经功能障碍的风险。因此,术前周密规划及选择适宜的手术入路至关重要,以确保安全进入JF复杂的神经血管解剖区域。目前可考虑内镜、传统侧方及颈部颅底等多种入路,但需注意其局限性:

内镜经鼻入路:可直接抵达中线区域的斜坡,但对向侧方扩展的病变则不适用。

传统侧方颅底入路:可到达C1侧块和齿状突,但对累及咽旁间隙的病变暴露受限。

颈部入路:对咽旁间隙的暴露最为充分,但可能导致听力丧失、面部麻木及面瘫等手术相关并发症。

前外侧入路(ALA)最早于1995年被描述,可充分暴露JF的颅内及颅外段,范围涵盖下斜坡至齿状突以外的咽旁间隙。该入路相对直接,只要术者熟悉显微外科解剖结构,即可规避与入路相关的并发症风险。

问:为何此肿瘤可采用经鼻内镜切除?

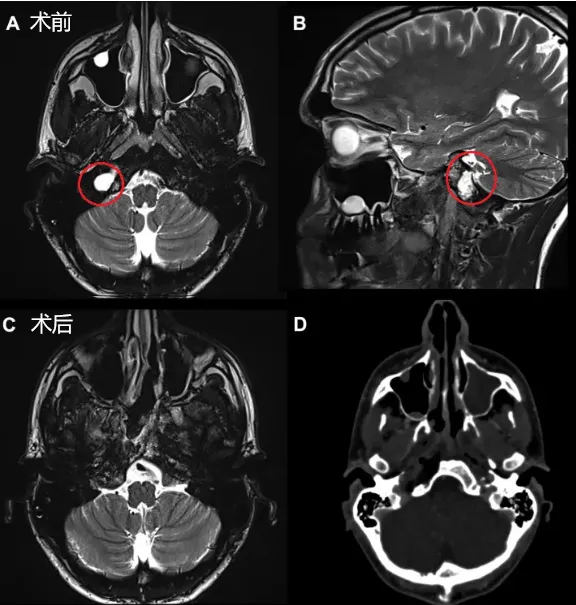

从舌部麻木到味觉丧失、言语含糊,Lucas被确诊为软骨肉瘤。这是一种罕见的恶性软骨源性肿瘤,10年生存率约为50%。治疗核心原则是在减少并发症、保留功能的前提下尽可能多地切除肿瘤。

肿瘤位于颈静脉孔区,显著增加了手术难度。术后极易发生严重并发症,导致残疾或死亡。然而,专业的颅底神经外科医生稀缺,Lucas曾多次被告知手术切除困难,直至寻求到福教授的诊疗。

如同非惯用手单手操作沉重的“筷子”——右撇子需用左手夹取黄豆般极具挑战——极其考验医生的精细操作技巧。福教授精湛地运用了内镜技术,最终成功全切了Lucas的肿瘤,颈静脉孔保持通畅。同时,通过鼻甲粘膜瓣闭合技术有效避免了内镜手术后潜在的脑脊液漏等并发症,显著改善了Lucas的预后质量。

在此手术中,双手器械操作技术(俗称“筷子技术”)有助于有效暴露、探查神经及斜坡旁的颈内动脉,并通过有限且个体化设计的手术通道抵达颈静脉孔区。

INC国际神经外科“双镜联合”手术专家

Sebastien Froelich教授作为全球40多个国家、50多家医学院的课程主任和讲师,并曾担任世界神经外科联合会(WFNS)颅底手术委员会主席,长期以主讲人身份在国际IRCAD培训中心进行颅底手术课程培训,尤其在微创手术领域的教学享有盛誉。

近年来,福教授频繁到访中国,广泛开展颅底解剖学、神经内镜在颅底手术中的应用进展、颅颈交界区肿瘤手术策略等重要学术讲座,与国内医学学者共同交流学习。多年来,福教授专注于颅底外科领域,精通显微镜下开颅入路及内镜下经鼻入路技术,并将显微镜与内镜“双镜联合”策略娴熟应用于这一复杂区域。他秉持的理念是:针对每个特定肿瘤,总有一条最优的手术入路能够到达——“一切以患者利益为中心!”

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号