肢体麻木、活动迟缓?此类表现或为基底节海绵状血管瘤的预警信号!68岁柯女士因反复舌部麻木、眩晕,最初被诊断为“脑供血不足”,其颅内病灶由18mm增长至24mm,濒临瘫痪风险。她是如何成功治疗危险的基底节海绵状血管瘤,重获新生的呢?

INC巴特朗菲教授海绵状血管瘤治疗案例

患者:柯女士 年龄:68岁 诊断:右侧基底节海绵状血管瘤

病情发展过程

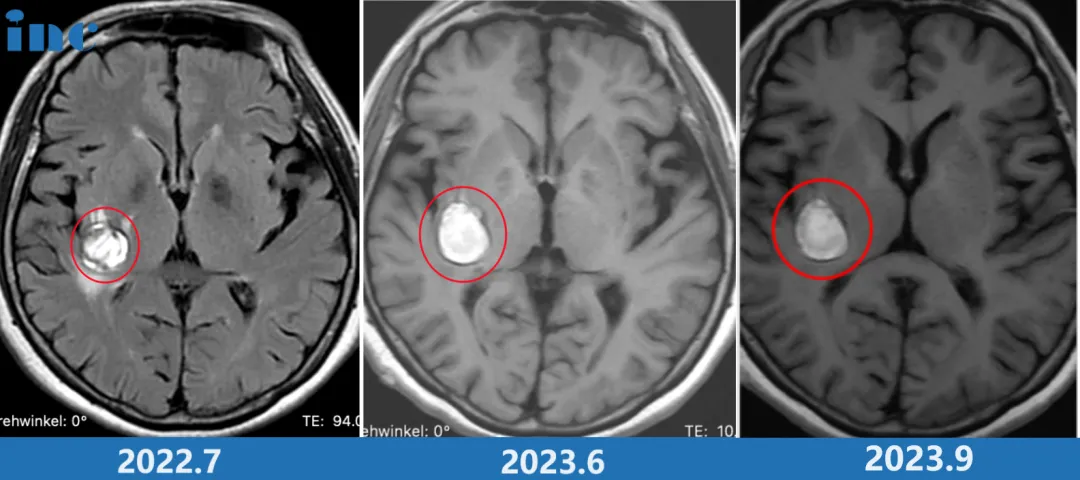

68岁的柯女士突发舌部麻木,晨起后出现眩晕,经医院检查诊断为颈椎骨质增生及脑供血不足。2022年再次行MRI检查发现海绵状血管瘤,医生建议定期MRI复查。然而,该含血病灶逐年增大,从2022年的18×19mm发展至2023年的24×19mm。多位专家不推荐手术治疗,并明确指出术后出现偏瘫、失语的可能性较大。

远程咨询巴特朗菲教授

经INC巴特朗菲教授远程咨询后,教授给出了积极的评估意见。柯女士与家人商议后,原计划等待巴教授下次来华时手术。未料2023年9月底,教授在华手术期间,柯女士症状开始波动,发作频繁。2023年9月5日复查MRI显示病灶再次增大。除原有麻木症状外,柯女士自觉面部及耳部疼痛、麻木、胀感加重。

巴教授查看最新MRI图像后,告知患者随时存在出血风险,需立即手术。柯女士及家人与巴教授紧急视频沟通后,决定提前手术,并立即飞赴苏州。

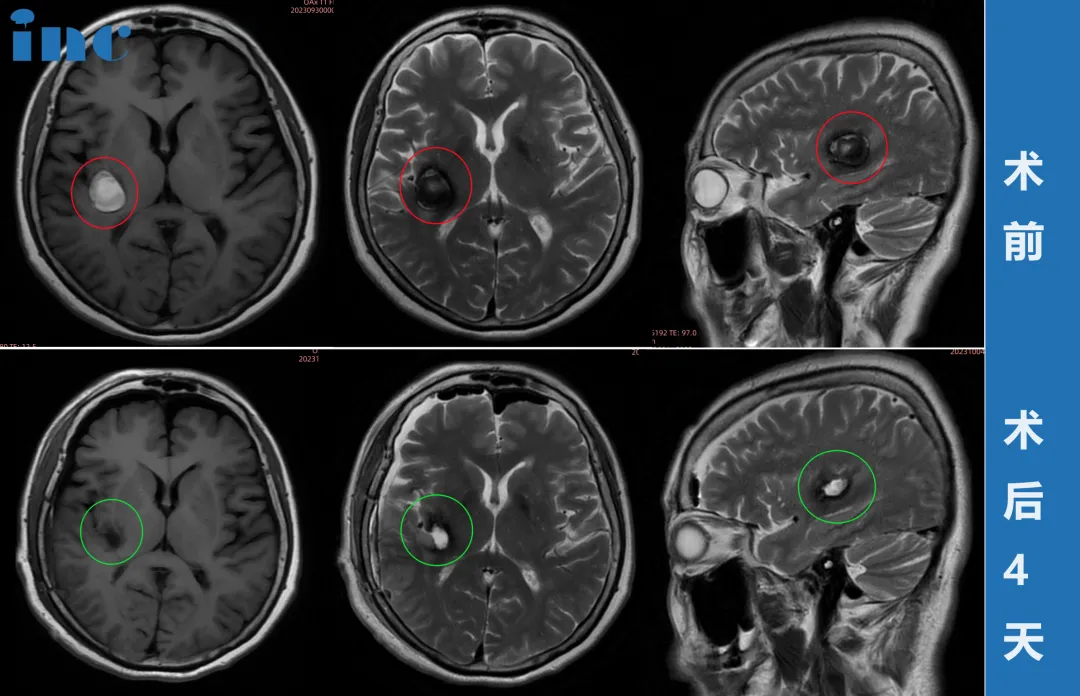

巴教授成功实施肿瘤全切术

在苏州大学附属第四医院,巴教授顺利完成手术,未引发任何新的神经功能损伤。

术后恢复情况

9月29日视频会议,9月30日晨自东北飞抵苏州,10月1日成功实施手术。术后第2天巴教授查房时,柯女士精神状态良好,已可下地行走。困扰其家庭已久的难题终获圆满解决。

近期交流显示,柯女士神采奕奕,正与家人在露营活动中享受烧烤。摆脱疾病困扰后,柯女士继续其充实的生活。

基底节海绵状血管瘤的特定影响与相关症状

海绵状血管瘤是一种发生于脑部的血管发育异常病变,由异常增生扩张的小血管构成。此类脑血管瘤可存在于脑组织任何部位,多数无症状,但破裂出血可引发严重后果。柯女士的海绵状血管瘤即位于基底节区。

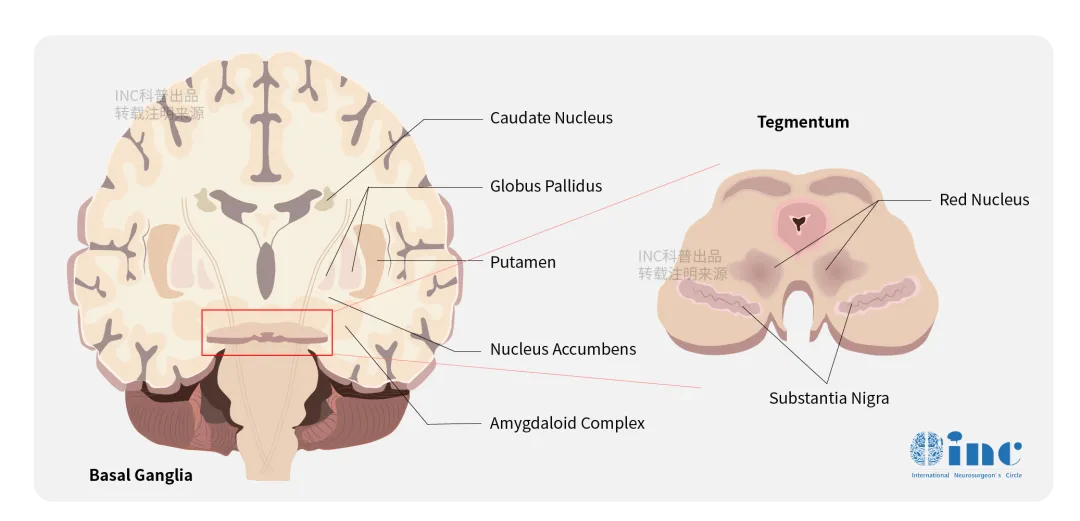

基底节位于何处?为何导致柯女士出现舌部、面部麻木、疼痛及眩晕?

基底节是大脑调控运动的关键区域,虽仅占脑容积约5%,却负责约60%的运动功能控制。基底节区生长海绵状血管瘤,可影响该区域的神经功能。

大脑基底节区示意图

基底节病变的影响

基底节病变可引发多种症状,具体取决于受累区域。例如,帕金森病与基底节黑质部分受损相关,表现为运动迟缓、肌强直、震颤及平衡障碍。其他病变如舞蹈症,亦与基底节功能障碍相关。

基底节神经元聚集区承担着调控运动控制、运动学习、执行功能、行为及情绪等职责。若出现面部及肢体麻木、动作显著迟缓、握力减弱等症状,需及时就医。早期发现、早期治疗是保障健康生活的最佳方案。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号