人脑作为精密调控中心,不同脑区各司其职地管理运动、感觉、语言及视觉等功能,这些核心区域被定义为“功能区”。当该区域受到海绵状血管瘤侵袭时,患者将面临破裂出血风险,一旦出血可能引发偏瘫、失语等严重神经功能障碍,进而严重影响生活质量。

病例介绍:30岁男性阿勇(化名)罹患功能区海绵状血管瘤

病情进展:从书写困难至急性出血

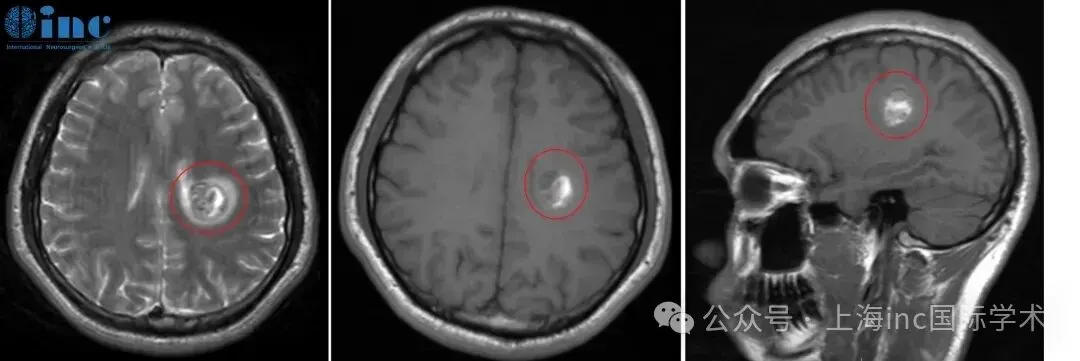

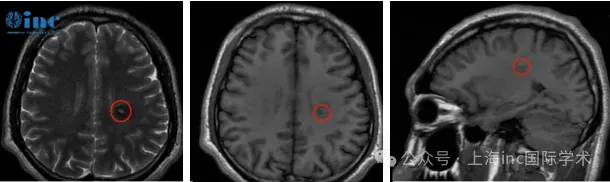

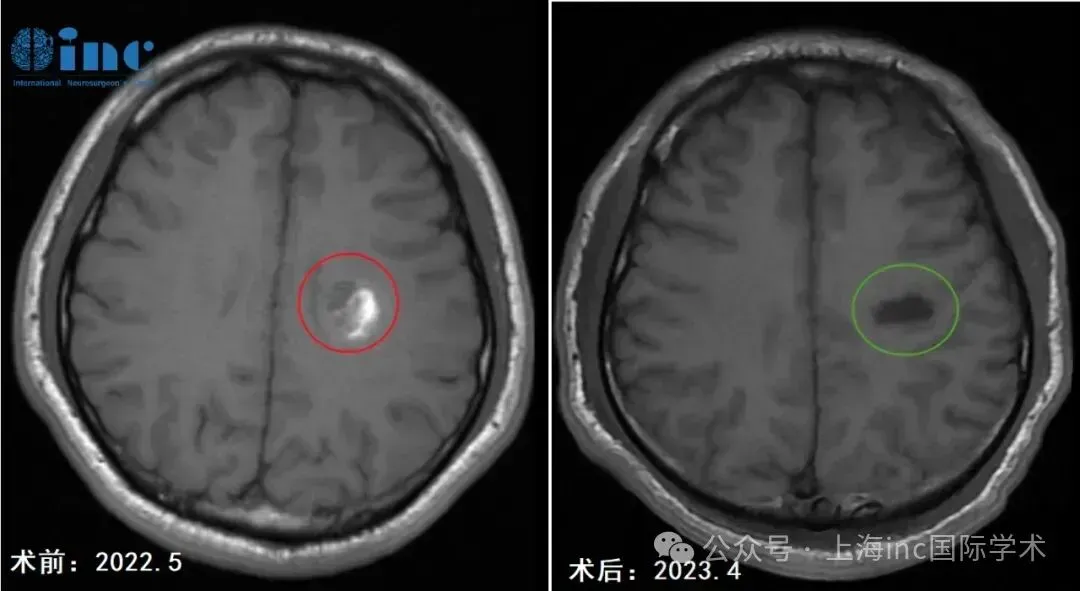

一年前,30岁患者阿勇出现右手握笔障碍,书写字迹逐渐扭曲,伴右侧肢体提重物时无力感。症状持续半月后就诊,MRI检查显示左侧半卵圆中心区存在8.0×11.0mm类圆形异常信号灶,初步诊断为功能区海绵状血管瘤。2022年5月MRI影像证实病灶处于急性出血期,提示若未及时干预,再次出血可能导致右手完全瘫痪及语言功能受损。

治疗难点:全切除与功能保护的双重挑战

临床团队明确手术切除必要性,但强调治疗面临三大难点:

解剖位置特殊:病灶位于半卵圆中心区,毗邻重要脑功能区,手术易损伤运动及语言功能;

出血风险显著:急性出血期病灶边界不清,分离过程中易引发术中大出血;

切除标准严格:需实现血管瘤100%全切,否则残留畸形血管可能导致反复出血。

手术实施:神经导航辅助下的精准显微切除

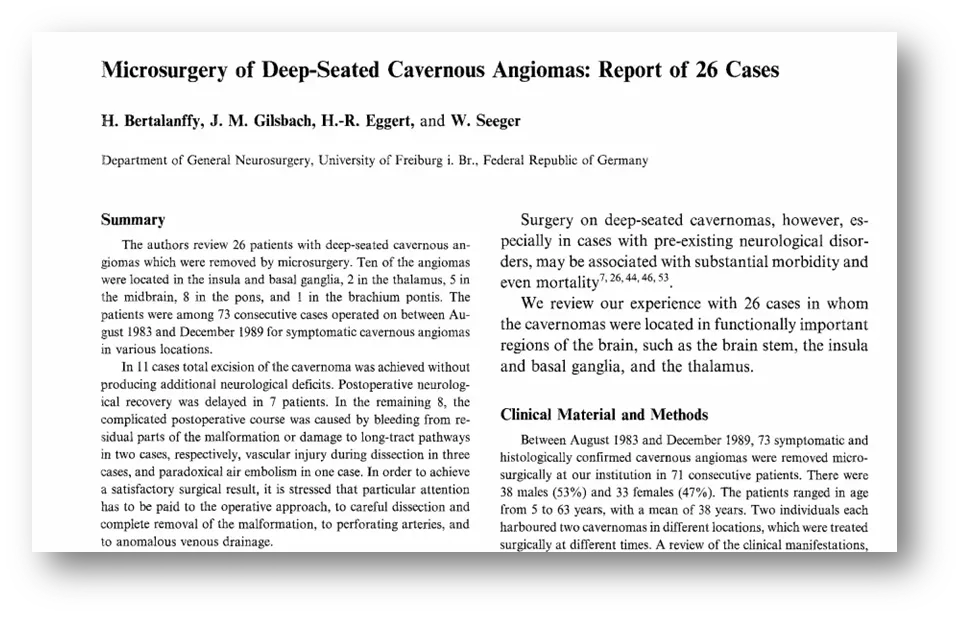

手术由INC国际神经外科专家巴特朗菲教授主刀。教授早在1991年即于《Microsurgery of Deep-Seated Cavernous Angiomas: Report of 26 Cases》中报道脑深部海绵状血管瘤显微手术成果,证实即便涉及脑功能区、基底节、丘脑等高风险区域,仍可通过显微外科技术实现安全全切。本次手术采用神经导航与术中超声精确定位,配合神经电生理监测,最终成功全切半卵圆中心海绵状血管瘤。

术后康复:神经功能逐步恢复

术后当日评估显示患者吞咽与咳嗽功能正常,右上肢轻度无力,其余肢体活动无障碍。术后第四天可实现自主下床活动。根据临床规律,功能区海绵状血管瘤患者需经历短期(数周)生活自理能力恢复与长期(数月到一年)神经功能完全康复两个阶段。本例患者的快速康复得益于手术精准性及系统化术后康复训练。

术者背景

巴特朗菲教授作为INC国际神经外科医生集团成员,曾任世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会主席,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任。其专业领域涵盖大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑深部胶质瘤及颅颈交界区病变的显微切除。教授曾接受40个国家学术邀请,出席400余场国际学术会议,对颅底外科与中枢神经系统血管病变治疗作出重要贡献。

病例来源:本文报道为INC巴特朗菲教授2022年中国行期间完成的手术病例。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号