一次常规午睡后突发头痛,后续伴随呕吐、眩晕及舌体麻木……这些“轻微症状”背后,竟潜藏脑干深处的致命病变——海绵状血管瘤?

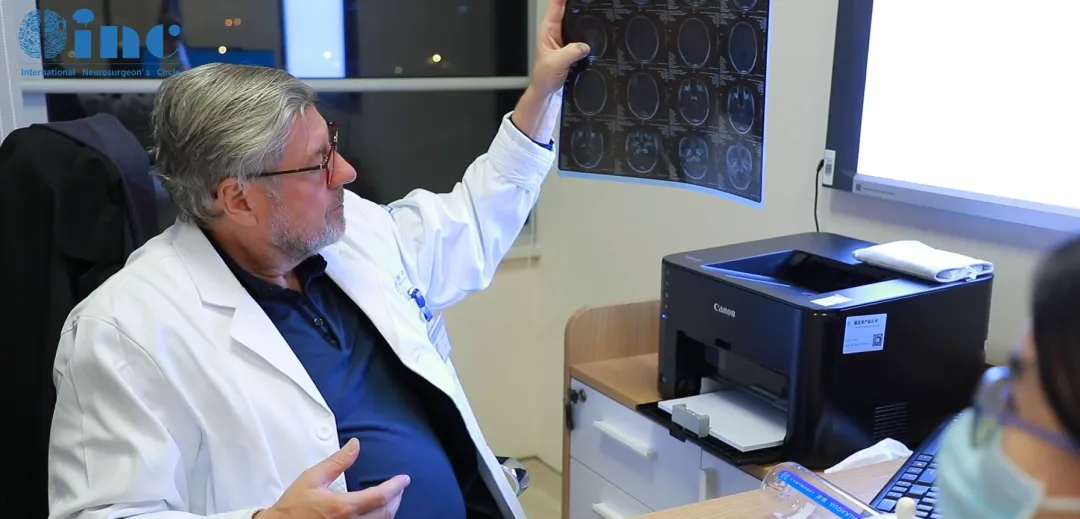

危急之际,恰逢INC国际脑干手术专家巴特朗菲教授来华,一场精准的“病灶清除”手术助患者摆脱危机,重获新生。

患者晓玲,35岁 桥脑海绵状血管瘤

病程进展

35岁患者晓玲午睡后突发无明显诱因的双侧颞部疼痛,休息后短暂缓解。

次日症状进展,出现头晕、恶心及步态不稳。

随后一周内新增左侧舌麻木、左侧面部肌肉僵硬及卧位眩晕等表现。

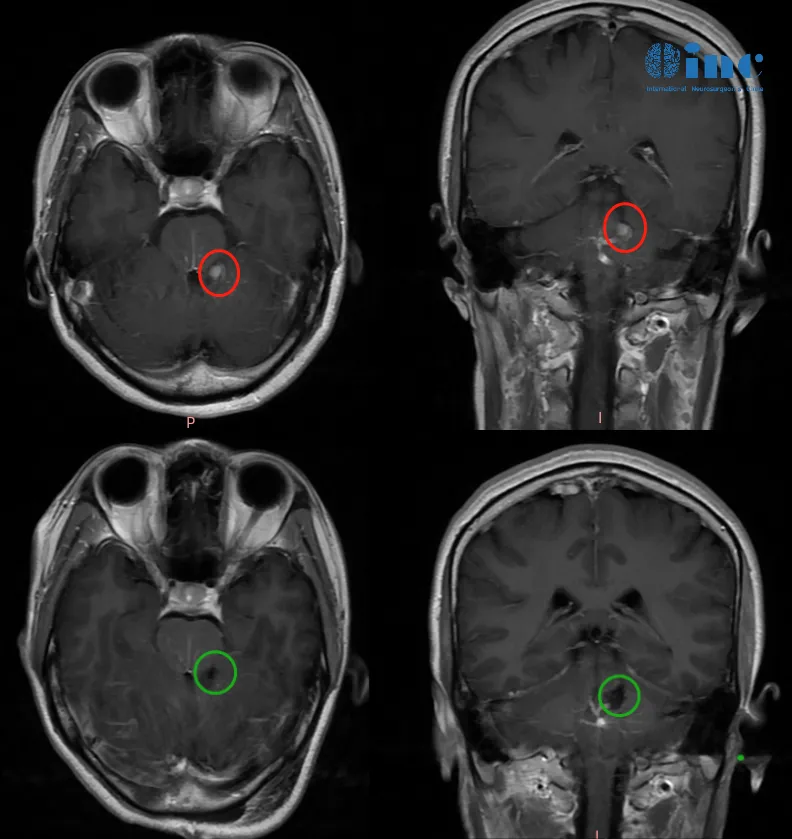

鉴于病情持续进展,家属立即送其至当地医院就诊。颅脑CT及MRI检查显示:左侧桥脑及第四脑室高密度影,伴右侧小脑陈旧性出血灶。影像学诊断考虑为海绵状血管瘤合并静脉畸形。

咨询INC巴特朗菲教授手术实现全切

家属担忧晓玲可能因脑干出血引发严重后果,紧急多方求医并通过病友群寻求经验。

适逢巴特朗菲教授来华进行疑难脑瘤示范手术,晓玲家属经主流媒体报道获知此信息。

经INC咨询并提交病例资料后,巴教授详细评估认为“手术时机适宜”。经反复权衡,家属决定争取本次示范手术机会。

最终,巴教授协同中国团队成功为晓玲全切海绵状血管瘤。

术前,INC巴特朗菲教授与国内专家共同制定周密手术方案。

晓玲术前术后影像对比

术后恢复进程

术后即刻:手术过程平稳,患者生命体征稳定。

术后第2天:安全转出ICU,未出现新增神经功能缺损。

术后第3天:

巴教授查房见晓玲神志清醒,言语流畅。针对其反馈的复视、指鼻试验不准等短暂症状,巴教授明确告知将随时间逐步恢复。

术后第8天:

晓玲精神状态良好。虽存在轻微舌麻木影响味觉,但复视显著改善,巴教授预估2-3周内可完全恢复。

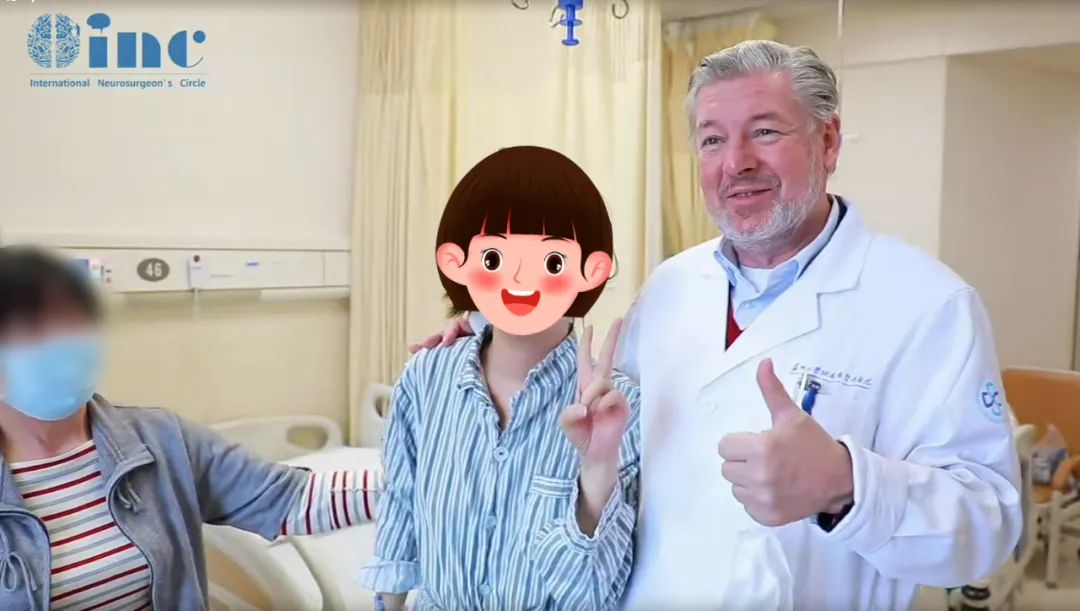

术后第11天:晓玲已可独立行走,复视及指鼻不准等症状大幅缓解。

术后三个月:晓玲恢复良好,完全回归正常工作与生活。

术后第11天晓玲下床与巴教授合影

晓玲自2022年9月确诊脑干海绵状血管瘤,10月远程咨询巴教授手术方案,至11月在苏州接受巴教授手术,仅历时3个月。凭借巴教授的精湛技术,她最终成功摆脱疾病阴影,以积极心态拥抱健康未来。

桥脑海绵状血管瘤出血后是否必须手术治疗?

脑干脑桥出血属神经内外科危重急症。少量脑桥出血表现为突发头痛、呕吐、眩晕、复视及四肢瘫痪;大量出血时患者迅速出现意识障碍、针尖样瞳孔、四肢瘫痪、呼吸障碍及高热,常于48小时内死亡。

脑干脑桥海绵状血管瘤系常见出血病因之一,具有反复症状性出血风险,多次发作可导致毁灭性后果,对患者威胁极大。多数情况下仅能保守姑息治疗,若及时手术切除病灶消除病因,患者常可获得治愈效果。

手术核心目标为切除病灶消除出血根源,杜绝再出血风险。同时需保护颅神经及锥体束功能,避免面瘫、肢体瘫痪等并发症,但手术风险显著!

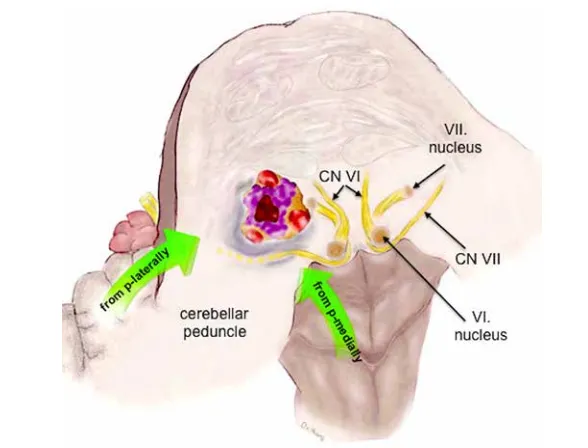

桥脑海绵状血管瘤病灶位置特殊,血管病变虽未直接邻接桥脑表面,但单侧推移周围固有结构(含外展神经与面神经)。

术中操作稍有不慎即可能损伤神经功能:

展神经核损伤可致斜视

面神经核损伤引发面瘫

三叉神经核损害导致患侧面部感觉异常

下行神经传导损伤可致瘫痪或偏瘫

严重脑干损伤甚至可能影响呼吸、心跳功能

INC德国巴特朗菲教授如何实现安全全切?

关键在于其对脑干领域的深耕:专注脑干手术30余年,累计完成300余例脑干海绵状血管瘤手术。基于脑干解剖结构与病变复杂关系,其研究论文中系统总结手术入路选择(经髓帆入路、经桥脑臂入路、远外侧入路、小脑上外侧入路、颞下经天幕入路),确保手术成功。具体入路需根据患者个体情况及主刀医生经验综合制定。

INC国际脑血管专家巴特朗菲教授

INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席巴特朗菲教授,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,专长涵盖大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑深部胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除及神经吻合术,亦精通各类椎管内肿瘤手术。

巴特朗菲教授曾接受来自欧洲、中东、北非、日本、中国、韩国、新西兰、南非及智利等40个国家的学术邀约,在全球400余场神经外科学术会议担任特邀讲者,对世界神经外科发展贡献卓著,尤其在颅底外科与脑脊髓显微外科血管病变治疗领域。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号