脑干海绵状血管瘤因其位置深、毗邻重要神经结构,长期被视为神经外科领域的“禁区”。随着显微手术技术的革新与国际专家的经验积累,这类手术已从“风险极高”转向“可精准控制”。本文将结合国际前沿案例与临床数据,解析脑干海绵状血管瘤手术的核心逻辑与创新方案。

一、脑干手术的“双重困境”:风险与收益的博弈

1.脑干的“生命中枢”特性

脑干是呼吸、心跳、意识等基本生命功能的调控中心,其内部密布运动、感觉、颅神经核团及传导束。例如,延髓背外侧的前庭神经核负责平衡感,桥脑的面神经核控制面部表情肌。手术中哪怕轻微损伤,都可能导致瘫痪、吞咽障碍或呼吸衰竭。INC国际专家巴特朗菲教授曾指出:“脑干手术的容错率不足1毫米,需要像绣花一样精细操作。”

2.血管瘤的“定时炸弹”风险

脑干海绵状血管瘤虽为良性,但易反复出血。统计显示,首次出血后2年内再出血风险高达60%,且每次出血都可能加重神经功能损伤。例如,12岁少年小宇因脑干血管瘤反复出血导致肢体无力,辗转多家医院后被告知手术可能致瘫。

二、技术突破:从“盲目试探”到“精准切除”

1.术前评估的“三大支柱”

多模态影像融合:通过3D-TOF-MRA、SWI序列精准定位血管瘤边界,识别供血动脉与引流静脉。例如,巴特朗菲教授团队在术前利用虚拟现实(VR)技术重建肿瘤与脑干的空间关系,模拟手术路径。

神经功能mapping:通过经颅磁刺激(TMS)评估运动功能区,采用脑干听觉诱发电位(BAEP)监测听觉通路,确保手术避开关键区域。

血流动力学评估:对于累及椎动脉的肿瘤,需行球囊闭塞试验(BOT)评估脑侧支循环代偿能力,如浙大二院曾为一名椎动脉受压患者实施术前BOT,证实侧支循环充足后再行手术。

2.手术技术的“三大创新”

显微神经外科技术:

“筷子技术”:INC福洛里希教授独创的单鼻孔内镜操作,通过双器械协同切除斜坡肿瘤,减少脑组织牵拉。

术中神经电生理监测:实时监测运动诱发电位(MEP)、体感诱发电位(SEP),如北京天坛医院在切除桥脑血管瘤时,通过MEP信号变化及时调整操作,避免术后肢体瘫痪。

3D打印与导航技术:

个体化手术导板:上海长征医院为一名脑干-脊髓交界处血管瘤患者定制3D打印导板,将手术误差控制在0.3毫米内。

术中MRI:实时更新肿瘤切除情况,如济南中心医院在手术中发现残留病灶,立即调整策略完成全切。

联合治疗方案:

术后质子治疗:对于无法全切的肿瘤,质子治疗可将局部控制率提升至74.3%,且对脑干的辐射剂量较传统放疗降低40%。

靶向药物辅助:如伊马替尼通过抑制血管生成,可使部分患者肿瘤体积缩小,为二次手术创造条件。

三、术后管理:从“生存”到“生活质量”的跨越

1.短期康复的“四大重点”

呼吸管理:术后需密切监测血氧饱和度,必要时行气管切开。例如,巴特朗菲教授为一名延髓血管瘤患者实施术后早期气管切开,避免因呼吸肌麻痹导致窒息。

吞咽训练:采用冰刺激、吞咽电疗等方法促进吞咽功能恢复,如复旦大学附属华山医院的康复团队为术后患者制定个性化吞咽方案,平均康复周期缩短至3周。

肢体功能重建:通过Fugl-Meyer评估量表制定康复计划,结合机器人辅助训练提升运动能力。

心理干预:术后焦虑抑郁发生率高达35%,需结合认知行为疗法(CBT)与家庭支持系统改善心理状态。

2.长期随访的“三大策略”

影像学监测:术后每3个月行增强MRI检查,持续2年;此后每6个月复查,监测复发迹象。

基因检测:对复发性肿瘤进行基因突变分析(如TP53、SMARCB1),指导靶向治疗方案。

生活方式干预:建议患者戒烟限酒,控制血压血糖,避免剧烈运动与情绪波动。

四、国际协作:突破地域限制的“生命通道”

1.INC专家网络的“全球资源”

跨国手术协作:巴特朗菲教授每年定期来华,为近30例脑干肿瘤患者实施手术。例如,2022年他为一名19岁少年成功切除脑干延髓血管瘤,手术全程直播吸引7000名医生观摩。

远程咨询体系:通过INC国际远程平台,患者可获得福洛里希教授、Lawton教授等权威专家的第二诊疗意见,平均响应时间缩短至48小时。

2.国内顶尖团队的“本土化实践”

北京天坛医院:在脑干肿瘤手术量与全切率方面居国内领先,年均完成脑干手术超200例。

上海长征医院:在脊柱-脑干肿瘤联合切除领域积累丰富经验,曾为一名累及颈椎的脑干血管瘤患者实施8椎节钛合金假体重建。

五、典型案例解析:12岁少年的“重生之路”

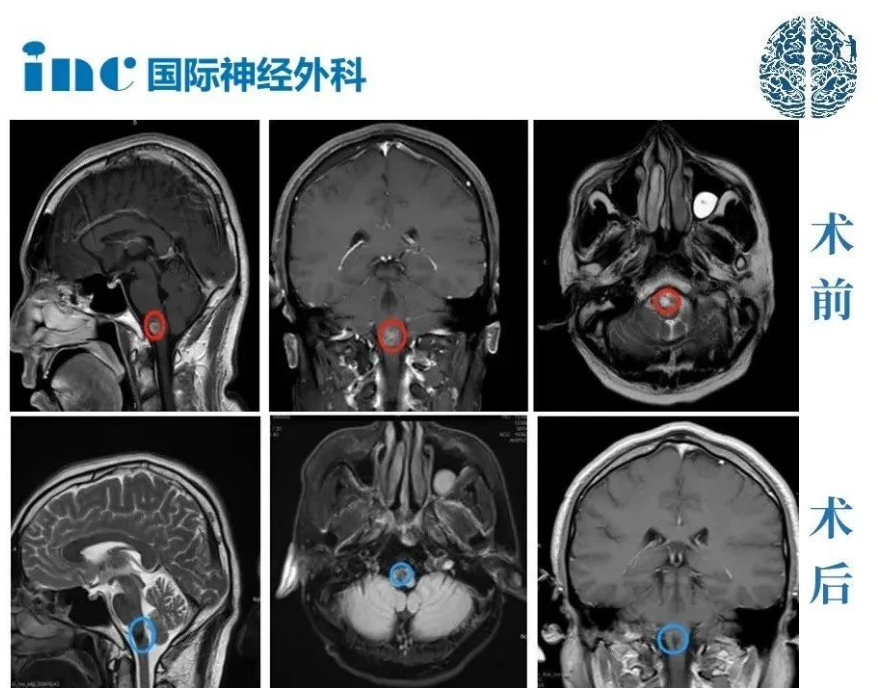

12岁少年小宇因脑干海绵状血管瘤反复出血导致左侧肢体无力,多家医院告知手术可能致瘫。通过INC国际协作平台,巴特朗菲教授为其制定手术方案:

术前评估:3D血管造影显示肿瘤位于延髓背外侧,未累及椎动脉。

手术过程:采用远外侧入路,在神经电生理监测下完整切除肿瘤,术中出血量仅150毫升。

术后恢复:术后第2天可自主进食,第7天下地行走,3个月后肢体肌力恢复至4级。

结语:脑干海绵状血管瘤手术已进入“精准化、微创化、国际化”时代。通过多模态影像、神经电生理监测与国际专家协作,手术风险正逐步降低,患者预后显著改善。若您或家人面临此类疾病,建议尽早联系专业医疗团队,制定个体化诊疗方案。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号