颅神经施万细胞瘤占所有颅内肿瘤的8%,施万细胞瘤也称为神经鞘瘤。此类肿瘤多起源于感觉神经,常见于前庭神经,三叉神经次之。而源于动眼神经、滑车神经及外展神经等运动神经的施万细胞瘤则较为少见。

施万细胞瘤与神经纤维瘤病存在关联。非神经纤维瘤病相关的运动神经施万细胞瘤极为罕见。据文献记载,目前全球仅报道34例滑车神经鞘瘤,其中经病理确诊者仅25例(以论文发表时间为准)。恶性肿瘤(如恶性胶质瘤、转移瘤)的瘤内出血并不罕见,但滑车神经鞘瘤出血病例极罕见,此前仅1例报道。

临床病例详情

42岁男性滑车神经鞘瘤患者,临床表现为滑车神经麻痹及左侧偏瘫。原计划2个月后进行手术,但1个月内病情突然加重,紧急入院手术。本病例为在瘤内出血前实现明确诊断,并在术前发生瘤内出血的特殊案例。

临床表现与影像学检查

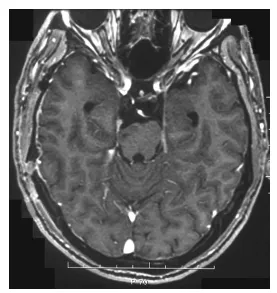

42岁男性因左侧偏瘫2周入院。头颅磁共振显示脑干旁异常病灶。体格检查见左侧轻偏瘫(徒手肌力测试4/5级),颅神经检查显示右侧滑车神经麻痹及三叉神经第三支分布区感觉减退。全身系统检查无异常,无神经纤维瘤病皮肤表现。MRI显示脑外占位性病变,T1加权像呈低信号,T2加权像呈高信号,增强扫描见脚间池内边界清晰的强化多囊性病灶,压迫脑干,肿瘤直径2.5厘米。患者出院后拟2个月后手术。

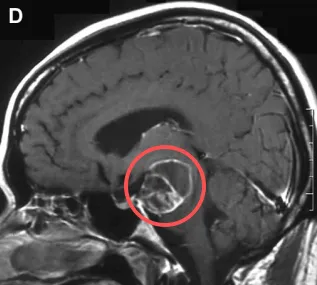

1个月后因左侧偏瘫加重急诊再入院。颅神经检查显示左侧偏瘫加重至2/5级,合并右侧动眼神经麻痹、滑车神经麻痹、三叉神经全分布区感觉减退及面瘫。CT及MRI显示肿瘤内出血,直径扩大至3.0厘米。

A:平扫CT显示低密度肿块伴高密度区域,提示瘤内出血;

B:轴位图像;

C:冠状位图像;

D:矢状位T1加权增强MRI,可见脚间池内边界清晰的强化多囊性病灶,压迫脑干。

手术治疗过程

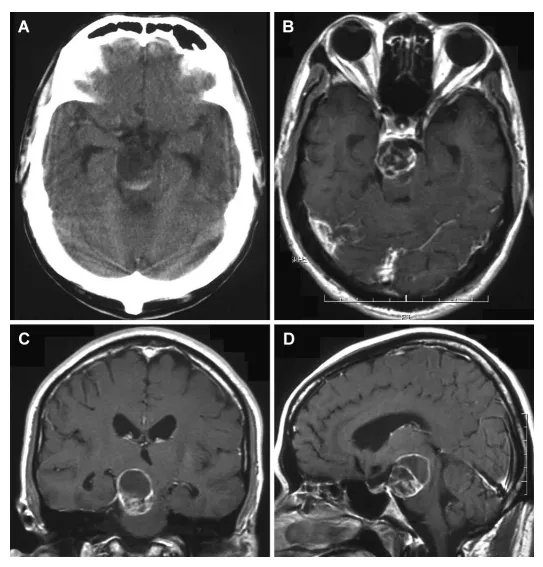

采用经岩前入路手术。实施右颞开颅术,从中颅窝底抬起硬脑膜,保留岩浅大神经。磨除后内侧三角骨质,切开颞部及后颅窝硬脑膜,结扎岩上窦后切开窦壁及天幕。见肿瘤位于天幕缘下方,滑车神经位于肿瘤后下极,神经末端呈扇形与肿瘤融合,确认肿瘤起源于滑车神经。

右经岩前入路术后术野所见。肿瘤起源于滑车神经,神经末端呈扇形与肿瘤融合。

肿瘤内含黄色囊液,与三叉神经无关联。未能窥及位于桥前蛛网膜后方的动眼神经与外展神经。因肿瘤与脑干边界清晰且未粘连重要血管,顺利分离周边结构后切断滑车神经实现肿瘤全切。

病理检查与术后恢复

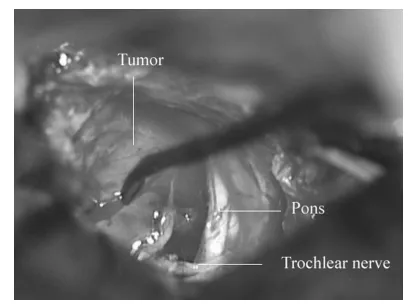

病理检查显示典型施万细胞瘤栅栏样结构,伴多处出血区及薄壁扩张血管。患者术后恢复过程顺利,偏瘫症状改善,1周后出院。术后4个月MRI检查未见肿瘤复发。

术后MRI显示肿瘤大体全切,脑干受压解除。

案例总结与临床启示

滑车神经鞘瘤术前出现滑车神经麻痹者仅见于42%的病例,且麻痹程度与肿瘤体积相关。肿瘤直径超过30mm时,几乎全部病例均出现滑车神经麻痹。除复视外,特征性症状包括头痛(46%)、偏瘫(46%)、面部感觉异常(35%)、动眼神经麻痹(27%)及共济失调(19%)。

Feinberg与Newman指出,对于非先天性或创伤性单侧滑车神经麻痹,应早期警惕施万细胞瘤可能。本病例症状持续时间较长,此特点与动眼神经或外展神经鞘瘤病例相符。但本例患者因瘤内出血导致症状急剧恶化,Yamamoto等近期亦有类似报道。

自发性颅内神经鞘瘤出血约30例见诸文献。随着肿瘤生长,瘤内血管结构异常可能诱发出血。本病例中,上述因素可能共同导致了瘤内出血。

综上,虽然滑车神经鞘瘤极为罕见,但结合临床症状与影像学特征仍有望实现术前诊断。精确的术前诊断对治疗方案制定至关重要。需特别注意,虽然神经鞘瘤出血罕见,但一旦并发瘤内出血可能导致肿瘤快速增大,临床中需保持警惕。

案例来源:INC国际神经外科医生集团旗下组织世界神经外科顾问团(WANG)成员Takeshi Kawase教授等发表研究《Trochlear Nerve Schwannoma with Intratumoral Hemorrhage: Case Report》。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号