脑肿瘤是否能够在脑内移动?这似乎令人难以置信!

本例为极其罕见的儿童第三脑室室管膜瘤病例,由INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员Henry W.S. Schroeder教授(施罗德教授)研究分享。

12岁男孩初始症状仅为头痛和恶心,但病情迅速恶化——一个带蒂肿瘤突然脱落,完全阻塞了脑脊液循环的关键通道中脑导水管,导致患儿突发昏迷。医疗团队紧急行动,利用神经内镜技术,在一次手术中同步完成了脑室造瘘术以疏通生命通路和肿瘤全切术,成功化解了这一致命颅内危机。术后五年随访显示无复发。具体病情发展如何?

头痛与恶心:12岁患儿的症状分析

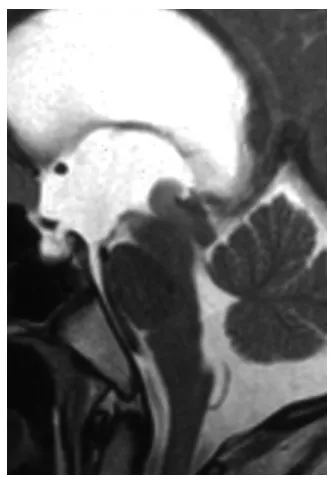

作为母亲,我从未预料到一场看似普通的“小毛病”竟会让我们陷入与死神赛跑的境地。“妈妈,我头痛剧烈!”那是一个平常的日子,12岁的儿子昭昭开始主诉头痛,并伴有间歇性恶心。起初,我们误以为是季节变化引起的感冒或饮食问题,医生也按病毒性感冒开具了止痛药和止吐药。然而第二天清晨,患儿趴在马桶边呕吐不止,无法直起身子,并持续抱怨头痛难忍。身为母亲,目睹此景我立即带他前往医院并办理住院手续。“需要进行脑部检查?”我半信半疑地询问医生,并非不信任医疗建议,而是不愿接受孩子颅内患病的事实。MRI检查结果出来后,我几乎无法站立。医生告知,第三脑室后部存在一个源于中脑顶盖的强化病灶,正好堵塞了脑脊液循环通道中脑导水管,已形成梗阻性脑积水(图1)。

图1. 矢状位T2加权MRI图像显示第三脑室后部导水管入口处病灶。

“本院无法完成此手术,建议转院治疗!”

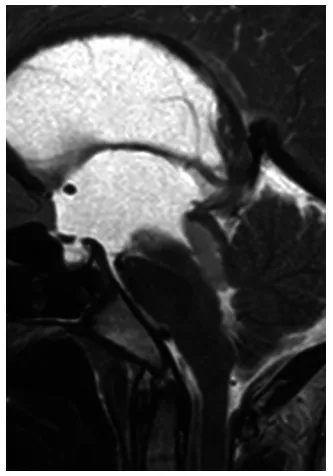

我们直接转入施罗德教授所在的医疗机构,计划次日进行内镜下第三脑室造瘘术以缓解脑积水,同时实施肿瘤活检术明确病变性质。然而命运开了残酷的玩笑——入院当天昭昭突然陷入昏迷状态。急诊MRI显示带蒂肿瘤完全坠入导水管(图2),造成完全性梗阻。医生严肃表示:“必须立即手术。”

图2. 昏迷后急诊矢状位T2加权MRI可见带蒂肿瘤深部移位至导水管内,形成完全性梗阻。

微创手术能否同时解决肿瘤与脑积水?

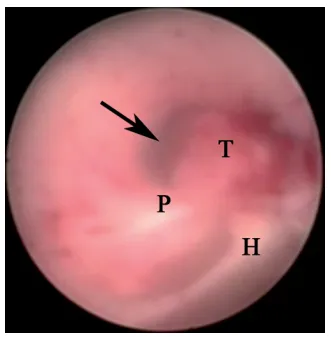

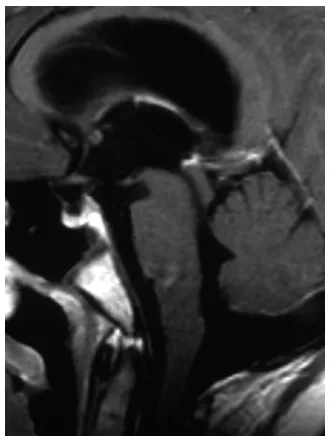

在手术室外等待的时间堪称煎熬。术后医生告知,通过在昭昭右额发际线内制作钥匙孔大小的骨窗,引入神经内镜探查发现肿瘤确如预期卡在导水管入口(图3)。幸运的是肿瘤几乎无浸润表现,仅通过细蒂与脑组织连接,完整切除后脑脊液通路立即恢复通畅,无需额外引流措施。图3显示内镜下肿瘤(T)阻塞导水管入口(箭头指示),后连合(P)与缰连合(H)结构清晰可辨。术后患儿情况持续改善,出院时无神经功能缺损。病理学检查证实为WHOⅢ级室管膜瘤,术后5天MRI显示肿瘤全切(图4)。图4为术后2天矢状位增强T1加权MRI图像,证实肿瘤完全切除且导水管通畅。由于属于恶性肿瘤,昭昭术后接受了放疗和化疗。五年随访期间所有复查结果均显示无复发。我至今仍感后怕:若当初对“普通头痛”掉以轻心,或手术时机稍有延误,后果不堪设想。

案例来源

为什么脑肿瘤会发生移动并导致病情急剧恶化?

室管膜瘤是起源于脑室室管膜的神经上皮肿瘤,好发于10岁以下儿童群体。多数病例发生于第四脑室,少数位于侧脑室,第三脑室起源者尤为罕见。由于肿瘤位于脑室内,常因阻塞脑脊液通路引发梗阻性脑积水而出现临床症状。本案例中肿瘤源于中脑顶盖,急性移位至导水管深部导致管腔突然闭塞。无论顶盖肿瘤体积大小,均可能引起中脑导水管梗阻,继而导致脑积水形成。根据Kernohan与Sayre的论述,顶盖肿瘤可视为人体内最小却最具致命性的病变之一。然而通常颅内压增高症状进展相对缓慢。文献中仅有少数报道提及松果体区、顶盖或导水管病变引发急性神经功能恶化及猝死案例,其中6例松果体囊肿因急性阻塞第三脑室脑脊液流出道导致死亡。这与常阻塞第三脑室流入道的胶样囊肿形成对比,部分病例可能与病灶内出血相关——出血可致病变迅速扩大,压迫导水管并引发颅内压急剧升高。

本病例中,施罗德教授观察到脑脊液尾向流动产生的抽吸效应将肿瘤吸入导水管,导致室管膜瘤急性移位。患者本身存在脑积水基础,导水管急性闭塞引发颅内压骤升进而导致神经功能急剧恶化。教授认为图1所示阶段脑脊液流动尚未完全阻断,肿瘤移位后脑脊液循环才完全中断,这合理解释了病情的突发性恶化。当然,颅内压增高可能也促进了肿瘤向导水管内的移动。本病例仅需在冠状缝前约2cm处行单骨孔入路,即可同时抵达第三脑室底及后部结构。术前MRI显示室间孔较大,便于内镜在孔内调整角度观察脑室底及导水管入口。尽管操作中存在损伤室管膜静脉或穹窿等敏感结构的风险,但通过谨慎置入和缓慢移动内镜可有效降低风险。精确分析术前MRI影像至关重要:若室间孔狭小,使用硬性内镜时需采用双骨孔入路,以避免静脉和/或穹窿损伤。

室管膜瘤是起源于脑室室管膜的神经上皮肿瘤,多见于10岁以下儿童。多数室管膜瘤发生于第四脑室,少数位于侧脑室,第三脑室起源者更为罕见。由于肿瘤位于脑室内,常因阻塞脑脊液通路导致梗阻性脑积水而出现症状。上述案例肿瘤源于中脑顶盖,急性移位至导水管深部导致导水管突发闭塞。无论顶盖肿瘤体积大小,均可能引发中脑导水管梗阻,继而导致脑积水。根据Kernohan与Sayre的观点,顶盖肿瘤堪称人体内最小却能致命病变。然而通常颅内压增高症状进展相对缓慢。文献中仅少数报道提及松果体区、顶盖或导水管病变引发急性神经功能恶化及猝死病例,其中6例松果体囊肿因急性阻塞第三脑室脑脊液流出道导致猝死。这与常阻塞第三脑室流入道的胶样囊肿形成对比,部分病例可能与病灶内出血相关——出血可致病变迅速扩大,压迫导水管并引发颅内压急剧升高。本病例中,施罗德教授观察到脑脊液尾向流动产生的抽吸效应将肿瘤吸入导水管,导致室管膜瘤急性移位。患者本身存在脑积水基础,导水管急性闭塞引发颅内压骤升进而导致神经功能急剧恶化。教授认为图1所示阶段脑脊液流动尚未完全阻断,肿瘤移位后脑脊液循环才完全中断,这合理解释了病情的突发性恶化。当然,颅内压增高可能也促进了肿瘤向导水管内的移动。本病例仅需在冠状缝前约2cm处行单骨孔入路,即可同时抵达第三脑室底及后部结构。术前MRI显示室间孔较大,便于内镜在孔内调整角度观察脑室底及导水管入口。尽管操作中存在损伤室管膜静脉或穹窿等敏感结构的风险,但通过谨慎置入和缓慢移动内镜可有效降低风险。精确分析术前MRI影像至关重要:若室间孔狭小,使用硬性内镜时需采用双骨孔入路,以避免静脉和/或穹窿损伤。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号