患儿小奈因脑干出血导致严重神经功能障碍,呈现类似"植物状态"临床表现。病床旁,患儿父母持续呼唤。两天前仍活动正常的患儿,目前无法言语,对外界刺激缺乏反应。

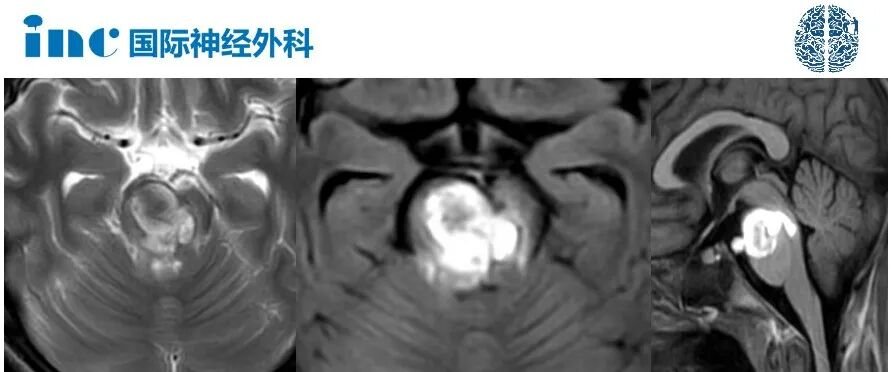

病情恶化速度超出预期,病因为脑干出血。颅脑CT检查显示患儿存在严重脑干海绵状血管瘤出血伴周围水肿。直至术前,患儿持续意识模糊、基本丧失肢体活动能力、吞咽功能障碍、饮水呛咳,需依赖鼻饲维持营养。

听到母亲呼唤时,患儿曾努力睁眼,张口但无法发声,此为术前少数清醒时刻之一,随后患儿再次进入昏睡状态。

手术决策评估

面对患儿再次昏迷,家属认识到必须由父母做出救治决策。时间推移中患儿生命体征趋于危急,此时巴教授明确表示:"我可以为他手术!"该声明为患儿提供了治疗机会。

非手术治疗的预后评估

根据术前MRI检查,较大出血性病变位于桥脑腹侧上部,伴有周围内源性水肿。这表明病变严重且危险,与患儿临床症状相符。由于患儿存在吞咽困难,同时面临吸入性肺炎风险。

巴教授认为,此时唯一治疗方案为手术清除桥脑内源性出血,该出血很可能由潜在海绵状血管瘤引起。患儿需尽快手术缓解脑干内占位效应。

若不进行手术,虽出血消退后症状可能轻微改善,但完全康复概率极低。等待期间很可能发生再出血,届时临床症状不会改善,患儿遗留永久性神经功能障碍的风险显著增高。脑干内源性出血切除越早,功能恢复越快越好。

儿童脑干出血风险因素分析

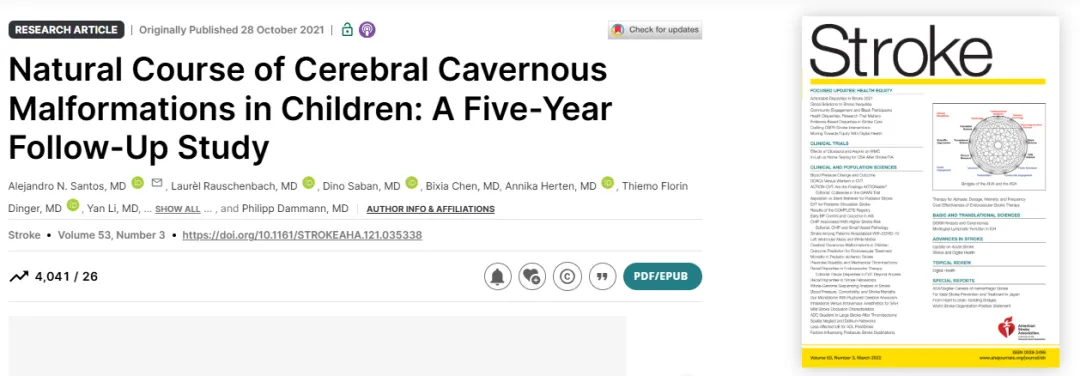

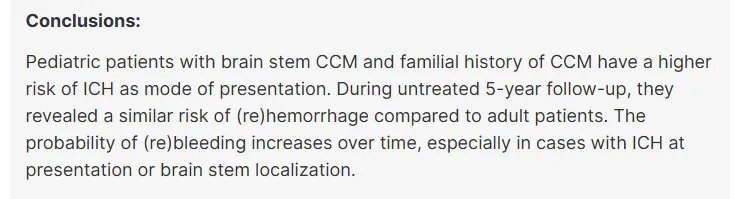

研究《Natural Course of Cerebral Cavernous Malformations in Children: A Five-Year Follow-Up Study》针对18岁以下脑海绵状血管瘤患儿开展,结果显示:5年累计(再)出血风险为15.9%;确诊时已发生脑出血的患儿,5年累计(再)出血风险增加至30.2%;根据出血位置,脑干海绵状血管瘤患儿5年累计(再)出血风险达29.5%。患有脑干海绵状血管瘤合并脑海绵状血管瘤家族史的患儿,脑出血风险进一步增高。

参考文献:DOI: 10.1227/neu.0000000000003773

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号