“医生,一定要在脑子上开个刀吗?真的安全吗?有没有后遗症?开颅后头皮上那道长长的疤还能长好吗?”

很多垂体瘤患者惧怕手术,很大一部分原因就在于“开颅”的风险,导致大家对开颅手术都产生了“上手术台容易,下手术台难”的印象。开颅手术是一种高难度的手术,涉及大脑这个极其重要和复杂的器官,手术可能带来神经功能的损伤,被认为创伤大、恢复困难,稍有不慎就容易造成大出血甚至死亡的严重后果,而这很大程度上依赖于主刀医生的手术经验和技术基础。

然而,随着神经外科手术技术和入路的精进发展,“脑洞大开”不再是垂体瘤唯一的手术选择,神经内镜逐渐迎来了“大展拳脚”的时代。

「高清视野“无死角”的神经内镜」

颅内肿瘤手术从最初的“用眼睛看”,到后来进一步改进到“用显微镜看”,已经有了长足的进步,但也免不了一定的局限性。

这就比如人的大脑是一个房间,那么显微镜手术就像隔着一扇擦得非常明亮的窗户去看房间里的景象,虽然看得很清楚,但是会受到视野、光线等条件的限制,有些角落看不到或者看不分明。手术视角欠佳,难免造成手术不彻底、肿瘤残余复发的情况。

如今神经外科手术又进入了一个新阶段——用高清屏幕看的“神经内镜手术”, 这相当于直接打开了大脑“房门”,走进了房间,能把房间的每个角落都看清楚。使用神经内镜可以获得比显微镜更近的景深、更宽广的视角,即使是偏远、折角的位置,神经内镜也能清晰显示,这就能让神经外科医生看得更清楚,内容更多,为手术者的临床精准操作提供一个良好的基础。神经内镜可谓是现代科学技术带给神经外科医生的一双“慧眼”。

在神经内镜设备领域著名的小儿神经内镜Lotta内镜就是INC国际内镜大咖Schroeder教授在2004年发明并用自己的女儿Lotta名字命名的。

「恢复时间短的微创经鼻手术」

传统的颅内肿瘤开颅手术切口都比较大,对于垂体瘤患者而言,开颅通常都会留下一个十几公分的切口,切口大意味着出血多,同时增加了术中的风险。

传统显微经鼻手术同样也存在创口大的弊端。由于鼻腔较小且内部鼻甲结构不规则,往往需要采用撑开器将鼻中隔骨折并撑开,才能进行显微镜下的手术操作,由此造成的创伤较大,术后还经常会出现鼻中隔穿孔、鼻腔感染和粘膜萎缩等并发症。

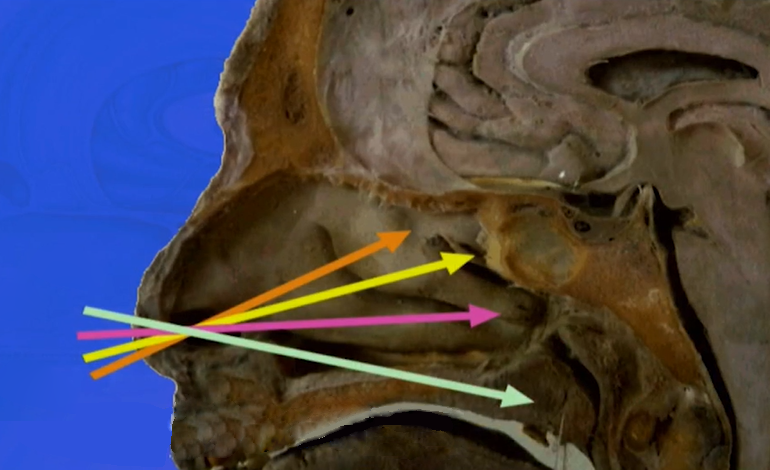

而神经内镜手术的魅力和优势在于能通过狭小的通道到达深处的病变组织,不但不用开颅、出血量少,还能利用鼻腔的天然通道,顺畅自然地到达手术区域进行手术,避免了对于鼻腔内结构的侵犯,使传统经鼻蝶入路的创伤大大降低,从而实现了真正的“微创”。

这也正是当今神经外科手术发展的方向,由于手术创伤小,术后反应大为减轻,恢复时间更短,总体治疗费用也较常规手术减少了很多。此外,对患者而言,还有一个更重要的优势:无手术切口,不影响美观。

「手术得以更精准、更安全」

神经内镜技术是近年来微侵袭神经外科领域中的新进展,是引导神经外科手术在三维空间定位、精确设计手术入路,从而尽可能地完整安全切除肿瘤的手术方法,极大地提高了手术的安全性和准确性,减少对重要功能区脑组织的损伤。

与传统显微手术相比,神经内镜可以近距离抵达,且术中视野良好、立体感强,能靠近肿瘤去观察肿瘤及周边血管、神经、脑组织等,使得解剖位置更精确,不易误入术区周围正常间隙,进而让手术者看得更加清楚,手术更精准。‘

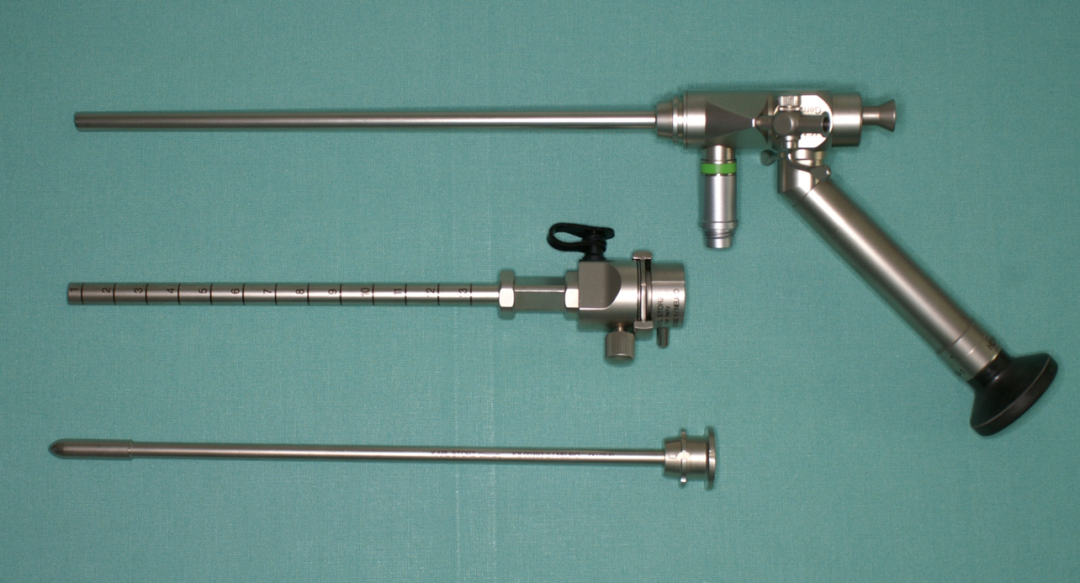

部分神经内镜器械

同时避免对正常脑组织的牵拉,也避免盲目穿刺导致的出血。此外,神经内镜还能被置入瘤腔中检查有无肿瘤残余, 从而更精细地控制深部肿瘤的切除范围,避免术后复发。

用高清屏幕进行的神经内镜手术,能够有效在切除垂体瘤的同时保护正常垂体组织,从而使患者垂体功能恢复更快、预后更好。

「INC国际内镜手术大咖Schroeder“双镜联合”全切垂体瘤」

INC国际神经外科医生集团旗下组织世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科学会联合会(WFNS)内镜委员会前主席Henry W.S. Schroeder(施罗德)教授拥有20余年的神经外科疾病诊疗经验,尤其擅长神经内镜下单鼻孔垂体瘤的微创手术治疗,是德国及国际知名的神经内镜大咖。

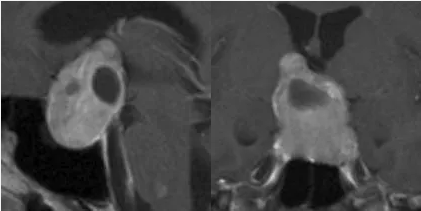

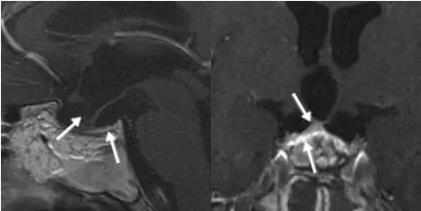

43岁患者,视力逐渐恶化并伴随持续性的头痛,检查结果显示垂体腺瘤。该肿瘤体积显著,已经侵犯到周围组织,并且对第三脑室造成了压迫。

施罗德教授通过患者的右侧鼻腔完成了肿瘤的切除。在术中,他巧妙地结合了显微镜的精确视觉成像和神经内镜的深度探查功能。在双镜联合技术下,施罗德教授能够精确地识别肿瘤的位置及其与周围组织的界限,从而提升了手术的精准性。

经过细致而周密的操作,肿瘤被成功地从其生长部位完全移除,手术区域无任何肿瘤残留。这种微创手术技术显著降低了患者的创伤,同时也促进了患者术后的康复。

术后进行的磁共振成像(MRI)随访检查表明肿瘤已被完全切除,同时显示剩余的垂体腺明显萎缩但仍保持完整。手术之后,患者未出现任何不适感,视力问题也得到了有效解决。然而,由于原先肿瘤的体积较大,仅留下少量的正常垂体组织,因此患者仍需持续接受垂体激素替代治疗。

「神经内镜的过去、现在与未来」

神经内镜始于20世纪初,1918年,Dandy用鼻窦器观察脑室,尝试直视下切除侧脑室脉络丛,并将内镜命名为“脑室镜”。1998年,Nikolai首次将神经内镜手术分为三类,即内镜神经外科、内镜辅助显微神经外科、内镜控制显微神经外科,并总结提出了各自的适应症,从而使神经外科的临床应用更为广泛,在神经外科疾病的诊断和治疗等方面发挥了重要作用。

当前,神经内镜手术的适应症逐渐扩大,不仅在脑积水、蛛网膜囊肿、脑室内肿瘤等手术治疗上取得了理想的效果,而且借助神经内镜可以完成颅内动脉瘤、松果体区肿瘤、鞍内及鞍旁肿瘤(如垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤)、后颅窝及桥小脑角区肿瘤的手术治疗,甚至包括神经微血管减压术、椎管脊髓病变手术等。

一些巨大侵袭性的垂体瘤以及其他向鞍上、三脑室发展的肿瘤,如颅咽管瘤、鞍区脑膜瘤等,也可以利用神经内镜技术经鼻蝶进行手术,从而避免开颅手术的风险,大大缩短了术后住院恢复时间。

未来,神经内镜将受益于相机和光学技术的进一步小型化、外科仪器设计的创新、新导航或机器人系统的引入、多端口内镜手术等新技术的进步, 以执行内镜辅助显微手术与双侧显微解剖。随着内镜仪器和先进的手术技术, 包括多端口入路的不断发展, 内镜手术将从脑室内和颅底病变扩大到实质内脑损伤,神经内镜在颅内肿瘤的手术治疗将步入一个崭新的阶段。在癫痫、帕金森病等功能性疾病治疗、脊柱微创手术中,内镜技术也将发挥更大作用。

INC国际内镜大咖

世界神经外科学会联合会(WFNS)内镜委员会前主席

欧洲神经内镜学会前主席

德国神经内镜和神经导航协会前主席

德国格赖夫斯瓦尔德大学(Greifswald University)神经外科教授兼主席

德国颅底外科学会科学委员会成员

教授担任德国格赖夫斯瓦尔德大学(国际最古老的大学之一,拥有三位诺贝尔奖得主作为校友)神经外科的教授及主席。他同时也是德国神经外科协会、神经外科医师大会、美国神经外科协会的成员。其主要研究领域包括垂体瘤、脑膜瘤以及其他颅内肿瘤的治疗,尤其是神经内镜手术、显微神经外科手术和显微颅底手术。

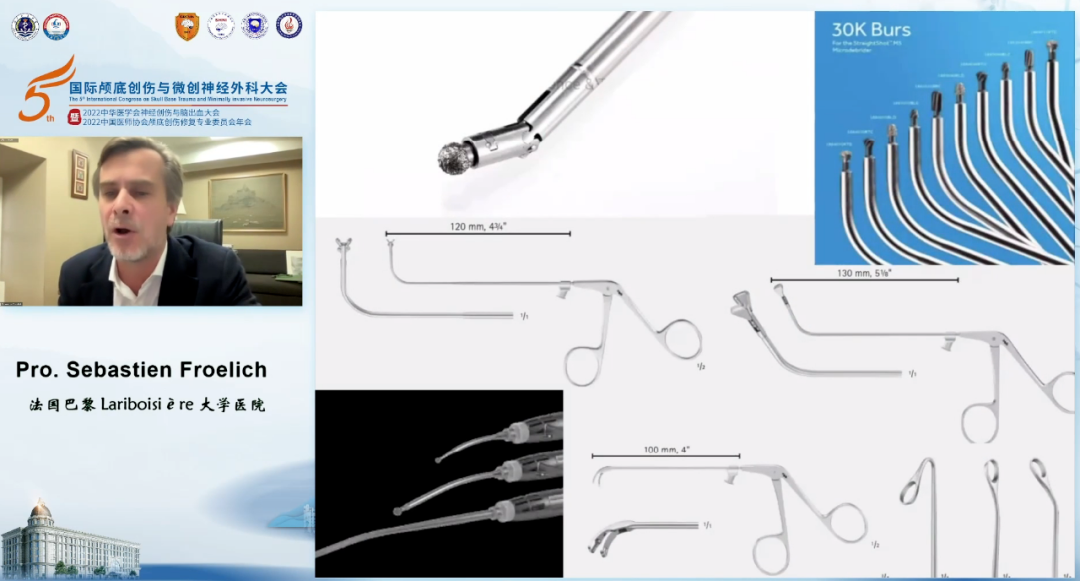

世界神经外科联合会(WFNS)颅底手术委员会前主席

法国巴黎Lariboisiere大学医院神经外科教授兼主席(2013年至今)

巴黎狄德罗大学医学院神经外科教授(2011年至今)

斯特拉斯堡大学医学院神经外科教授(2008年-2011年)

欧洲颅底学会执行委员会成员

法国斯特拉斯堡IRCAD Neuro-ENT-Skull基础课程主任

台湾IRCAD神经-ENT-Skull基础课程主任

教授是国际知名的神经外科内镜手术专家,他对于脊索瘤、脑膜瘤、垂体瘤、颅咽管瘤等都有大量的临床治疗经验,提出了克服脊索瘤的颅底基础方法、鼻内镜和下鼻甲联合皮瓣修复扩大鼻内入路后大面积颅底缺损的手术方法。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号