珍妮:因头痛检查发现第四脑室存在肿瘤,手术切除后病理证实为室管膜瘤,这类肿瘤究竟是良性还是恶性?全切后是否还会复发?

娜娜:真巧!我的情况也类似,最初也是头痛,同样确诊为第四脑室室管膜瘤,医生告知全切术后复发速度会减缓。我已接近3年未复发,这是否算临床治愈?

室管膜瘤属于胶质肿瘤范畴,颅内室管膜瘤好发于第四脑室,起源于第四脑室底部室管膜细胞的肿瘤性转化。肿瘤常向蛛网膜下腔延伸,有时可包裹延髓和上段颈髓。幕上室管膜瘤可位于脑室内(常见于侧脑室)或脑实质内。

其性质不能简单以良性或恶性归类,而是依据世界卫生组织(WHO)分级系统划分为Ⅰ级至Ⅲ级。但不必过度担忧,实际上多数室管膜瘤属良性,预后较好,治疗不规范或效果不佳才是导致预后不良及生活质量下降的主因。

由于第四脑室肿瘤与脑干的关系存在较大变异(从简单推挤到浸润脑干),要求手术者具备高超的显微操作技术和术中耐心分离的技巧,在力争全切的同时,也需以维持良好生活质量为目标。

“全切”是实现长期生存的重要基础。术后3年无复发是一个关键里程碑,这无疑是一个极为积极和令人鼓舞的信号!然而,尚不能简单断言已实现治愈。医学上常以5年生存率作为更重要的长期预后评估指标。

室管膜瘤全切案例两则

珍妮和娜娜全切后复发情况如何?

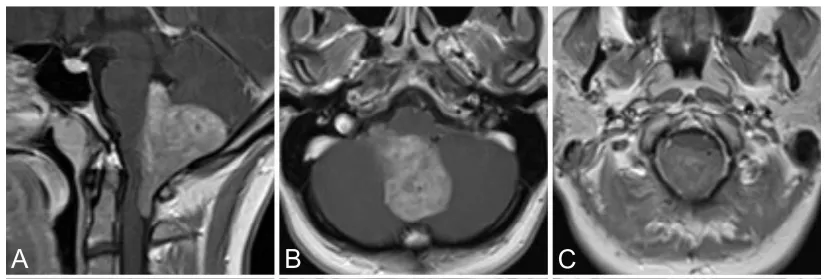

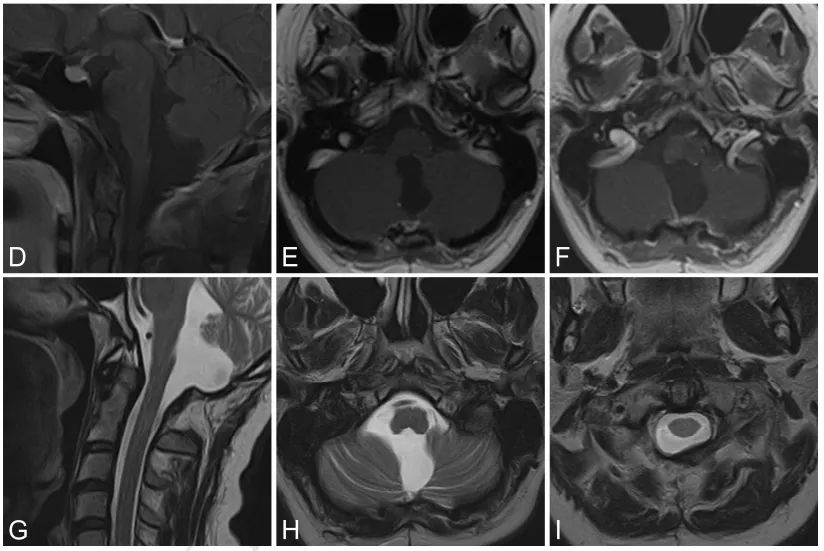

29岁的珍妮,因右侧头痛、颈部及手臂疼痛1年就诊。MRI显示第四脑室内巨大均匀强化占位,向下延伸至C2水平(图1A–C)。

临床查体未见明显异常,无脑积水体征。术中进行神经电生理监测下完成肿瘤全切术。术后短暂出现右手轻度失用,数周后恢复,未遗留永久性神经功能缺损。

术后即时及14个月随访MRI均未见肿瘤残留(图1D–I)。

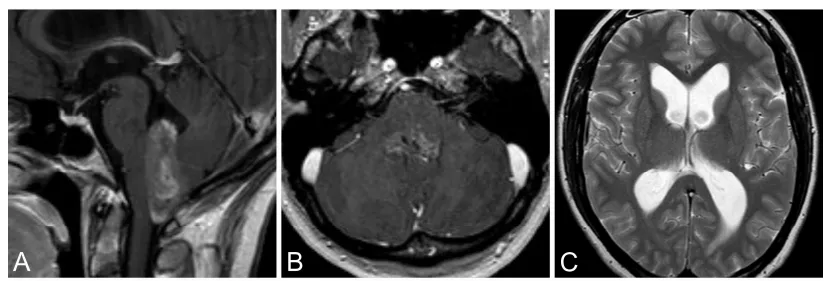

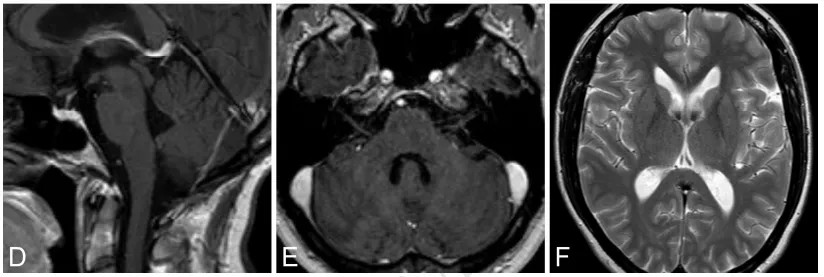

32岁的娜娜,因头痛、眩晕及间歇性瞳孔不等大就诊。MRI显示第四脑室均匀强化占位伴梗阻性脑积水(图2A–C)。

术中进行神经电生理监测下完成肿瘤全切。术后出现短暂右侧外展神经麻痹(持续数日),以及右侧舌咽、舌下神经麻痹(约两周),均完全恢复。

术后即时MRI未见肿瘤残留,术后32个月随访MRI未见肿瘤复发及脑积水征象(图2D–F)。

关于室管膜瘤,您了解多少?About Ependymoma

01 分级

2021版WHO分类系统根据解剖部位(幕上、颅后窝、脊髓)、组织学类型(室管膜下室管膜瘤、黏液乳头状室管膜瘤、室管膜瘤)和分子学改变对室管膜瘤进行分类,并明确了数种由分子特征定义的新亚型,包括:

室管膜下室管膜瘤——属WHO 1级胶质瘤,最常见于颅后窝(第四脑室,占50%-60%)或幕上区(侧脑室,占30%-35%)。第三脑室和脊髓室管膜下室管膜瘤较为罕见。多数室管膜下室管膜瘤无症状,为神经影像学检查时偶然发现。

黏液乳头状室管膜瘤——属WHO 2级胶质瘤,最常见于脊髓,绝大多数位于脊髓圆锥和终丝。其他部位如侧脑室、第四脑室、脊髓上段及中枢神经系统外虽罕见但亦有明确报道。

室管膜瘤——属局限性胶质肿瘤,通常归类为2级肿瘤,但若细胞密度高且存在核分裂象,则可归为3级(旧称“间变性室管膜瘤”)。目前尚不明确3级室管膜瘤的预后是否显著差于典型室管膜瘤,尤其在年轻患者中。

02 治疗方法

疑似室管膜瘤患者的初始治疗为实现最大程度的安全切除。室管膜瘤常位于颅后窝,紧邻颅神经和脑干,手术风险较高。然而,切除程度与肿瘤学结局和生存率密切相关,初始实现良好切除可使患者显著获益。

与仅部分切除的患者相比,接受全切患者的局部复发率更低,长期生存预后更好,即使是恶性室管膜瘤也是如此。一项纳入2408例室管膜瘤患者的研究中,WHO Ⅱ级占2132例(88.5%),WHO Ⅲ级(间变型)占276例(11.5%)。结论显示全切除手术可显著改善室管膜瘤患者的生存。

03 复发后应如何应对?

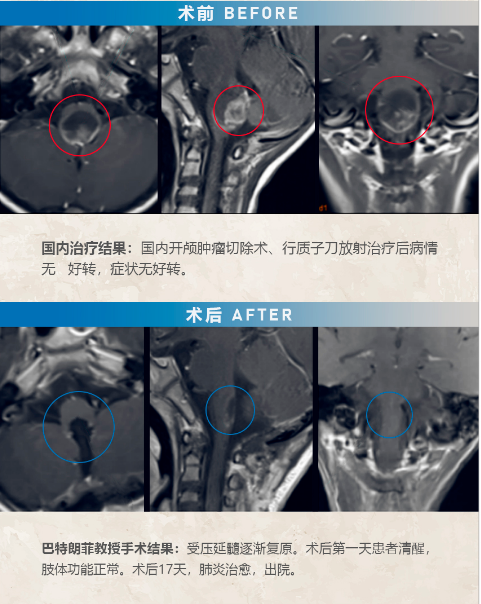

7岁男孩轩轩,因步态不稳、恶心呕吐就诊,头颅MR检查发现脑干肿瘤。随即于当地医院行开颅肿瘤切除术,术后病理诊断为“脑干间变型室管膜瘤”。术后病情仍持续恶化,治疗一年后复查MR显示肿瘤增大并明显压迫脑干。

面对二次手术,轩轩父母极为慎重,经多方咨询最终寻求INC巴特朗菲教授主刀手术。术中患者取俯卧位,采用枕下后正中入路,在神经电生理监测下,实现脑干(延髓段)肿瘤肉眼全切,手术过程顺利。

总结

手术是室管膜瘤治疗的关键环节,操作不当可能导致多次开颅。不幸确诊室管膜瘤后,切勿慌乱,理清治疗思路至关重要。无论是复发还是初发的室管膜瘤,手术都是重要步骤,选择正确的治疗方向极为关键。

案例来源:INC神经内镜专家Henry W.S. Schroeder教授(施罗德教授)发表论文《Four-hand suction-irrigation technique leads to gross total resection and long-term progression free survival in fourth ventricular ependymoma》

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号