考试前夕因压力引发的头痛等症状虽常见,但家长需高度警惕——部分症状可能预示严重疾病。微小概率事件对个体家庭而言即为百分之百的沉重负担。

14岁患者小波于中考百日冲刺期间,体育锻炼后突发右腿麻木并迅速扩展至右半身。经核磁共振检查确诊为"脑干海绵状血管瘤"。这一罕见疾病彻底打破少年平静生活。所幸及时手术后病灶获完全切除,术后未出现新增神经功能损伤。

青少年患者治疗需兼顾生命挽救与长期生存质量。多数青少年肿瘤治愈率较高,但治疗决策需综合考虑生长发育、未来生活质量及成年后社会功能。每一医疗选择均影响患者终身。

患儿父母面临的严峻治疗抉择:

"若术后状态不如当前该如何抉择?"手术是患儿唯一生存机会,安全全切后可回归正常生活。但脑干手术风险极高且预后难测。

保守观察将面临脑干再出血风险。抉择本身简单,难在承担抉择后果。

父母虽心如刀绞,救治刻不容缓。14岁患儿治疗需同时保障未来生活质量。

继续备考或立即手术?此疾病如同脑干内"未爆装置",随时可能再出血!最终父母做出重大决定:自山东奔赴苏州寻求生机。何种因素促成此决定?

中考冲刺期突发肢体麻木:"脑干病变"警示

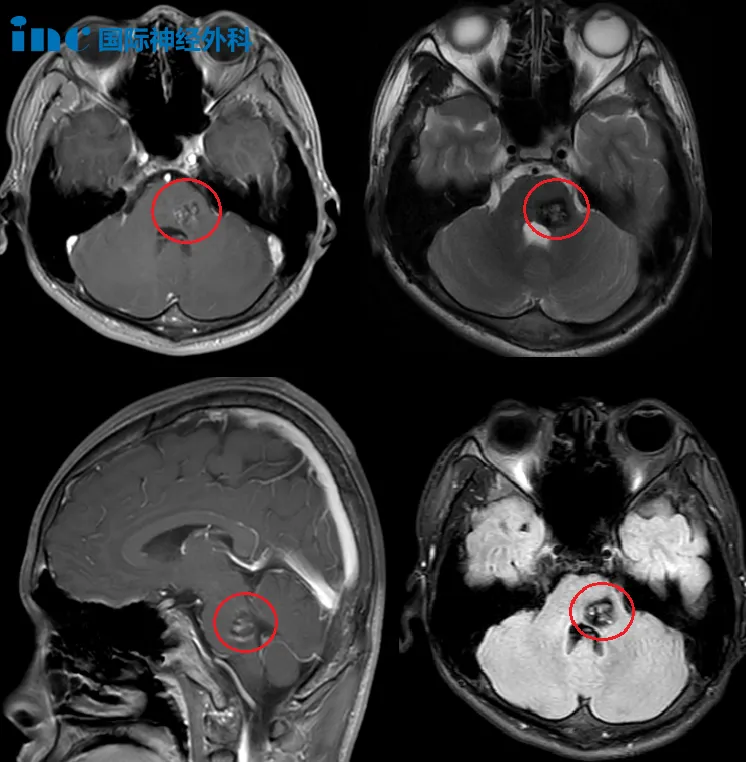

2024年2月,备战中考体育测试的小波突发右腿麻木,症状迅速蔓延至右半身。MRI显示:脑干海绵状血管瘤伴出血。此非肿瘤而是脆弱异常血管团,随时可能破裂。其位置更位于调控呼吸心跳的生命中枢——脑干。

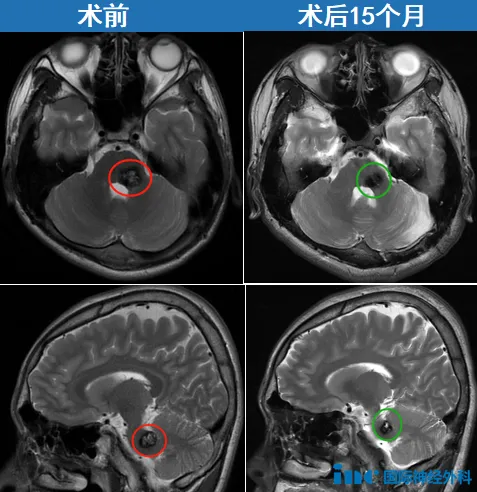

▼ 病灶定位于桥脑左侧及桥臂交界区,体积大且位置深。

多方诊疗后医生提出两难方案:保守观察赌注不再出血(但再出血可能更严重);立即手术则可能引发面瘫、右耳听力丧失及共济失调等并发症。备战多年的中考与生死攸关的手术如何抉择?"健康丧失则成绩毫无意义!" 全家紧急查阅资料、咨询病友后锁定"国际脑干专家"——INC巴特朗菲教授。他们深知:若不把握时机主动选择,再出血后将陷入被动。

为集思广益优化治疗,远程会诊前小波父亲强调:"需全家参与讨论手术决策"。最终全家决议:暂缓学业,优先保命!

"我们专程为您而来!"

2024年4月11日,苏州大学附属第四医院手术室外,小波父亲焦灼等待。巴教授现身时全家疾步相迎。听闻"手术顺利"的宣告,忧虑化为感激泪水。这台示范手术解除心头大患,患儿平安度过危机。小波术后言语及肢体活动正常,顺利返校。

术后15个月随访评估:

肢体活动灵活,无面瘫及展神经功能障碍

Q:巴教授您好,最新复查影像,孩子恢复得好吗?

A:病灶已完全切除,原病灶区见局部残留静脉畸形(此现象于多数患者中常见),单纯静脉畸形无明确临床意义,仅影像学可见,偶致轻微症状(如患者所述),无需治疗干预。欣慰见术后视频中患者肢体活动灵活,无面神经及第六颅神经功能障碍。建议2026年夏季(术后一年)复查MRI并发送影像资料复评。

脑干海绵状血管瘤伴静脉畸形处理原则

静脉畸形是否需要处理?此系医患共同关注焦点。

INC巴教授多次在学术会议强调此问题——2022年中国行期间,于首届独墅医帜神经外科论坛(颅底解剖培训)暨江苏省医学会/医师协会神经外科颅底学组研讨会中,教授以"脑干海绵状血管瘤手术"为题,分享30余年脑干手术经验及300余例成功案例,明确解答静脉处理问题。

研讨会核心观点摘要:

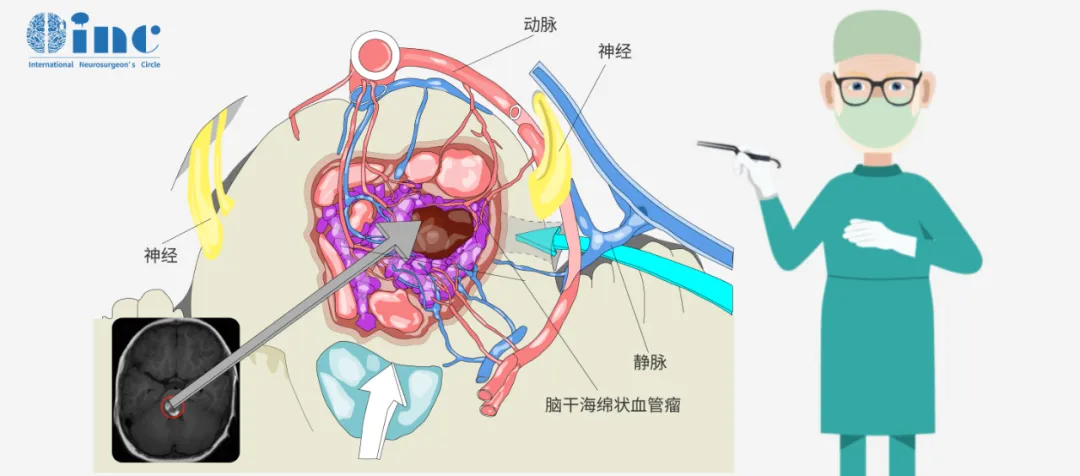

巴特朗菲教授现场绘图解析:脑干海绵状血管瘤周边静脉是否处理?风险如何?脑干深部是否存在大引流静脉?简笔草图诠释超高难度手术理念。部分观点主张彻底清除肿瘤周边引流血管,实则每支小血管均有功能价值,过度电凝易致严重神经损伤。

脑海绵状血管瘤伴发的畸形扩张静脉多为重要引流静脉,除引流肿瘤外还负责周围正常脑组织血液回流。术中保护该静脉至关重要,系避免术后并发症的关键环节,亦要求术者具备丰富经验与技术。

中外专家协作破局:国际学术交流惠及全球患者

小波代表无数跨国求治的神经外科疑难病例,彰显中外专家携手解患者之困的典范。其特殊之处令人难忘:从无助求援、焦虑等待到信任巴教授并成功手术。回望历程虽"难关已渡",其中艰险唯有亲历者知晓。

通过INC搭建的学术桥梁,中外专家不仅救治个体患者......巴特朗菲教授多年来获欧洲、中东、北非及日、中、韩、新西兰等40余国地区学术邀请,进行技术交流与经验分享。

他表示:"我主要工作在德国,亦于多国医院执业。"日益增多的中外专家协作将迸发智慧火花,结出丰硕成果。学术交流中巴教授倾囊相授,相信通过示范手术的"技艺传承",青年医师必将勇攀神经外科高峰......

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号