救护车呼啸而至在医院门口紧急停靠,抬出一位病情危重的年轻女性患者:“紧急避让!脑干出血,立即送ICU!”人群迅速让出生命通道,无不为此危重病例深感忧虑。

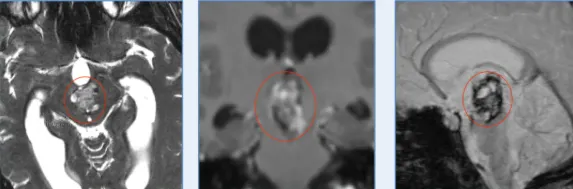

然而,当医生与家属详细查看患者的磁共振影像时,再次惊出冷汗:这一巨大的海绵状血管瘤,竟完全占据了整个中脑区域!

L同学 21岁 脑干海绵状血管瘤

首次出血:病情危重却只能保守治疗?

L同学为在校大学生,平时成绩优异、待人友善,却突然出现头痛、恶心、呕吐等症状,严重影响了日常学习与生活。同学建议她就医检查,但因课业繁重未能及时重视,直至一次严重的脑干出血导致其完全丧失意识。

经ICU紧急转送至当地医院后,影像学检查发现巨大脑干占位性病变,考虑海绵状血管瘤可能性大。因已发生脑干出血,患者被收治于当地医院ICU进行治疗。

当地医院医生告知患者家属,此病风险极高,随时可能发生再次出血,且病变位于脑干中脑区,手术难度极大,医院无法实施手术,只能采取保守观察策略。

得知这一消息的家人们顿时陷入慌乱,医院无法手术是否意味着被宣判“死刑”?无奈之下,他们只能尽快联系上级医院转诊,同时通过网络多方寻找具有脑干手术经验的专家团队。

脑干-中脑区域:毫厘之间的生死抉择

发丝直径般的细微尺度,肉眼几乎难以分辨。而人体的生命中枢——脑干区域,密布着细如发丝、错综复杂的神经网络,其解剖复杂程度超乎想象,任何微小偏差都可能造成严重后果。

中脑位于脑桥上方,正处于全脑的中心位置。作为视觉与听觉的反射中枢,中脑既是大脑皮层与脊髓间上下行神经通路的重要通道,又通过白质纤维与其他中枢神经系统分部相联系。正因如此,中脑病变的治疗难度极大,手术风险极高。而L同学的巨大肿瘤已经完全占据本就不大的中脑区域,甚至从影像学上难以辨认原有结构。面对如此复杂的病情,L同学该如何抉择?

巴教授成功实施全切手术,助她重返大学校园

值得庆幸的是,在家人的不懈努力下,L同学终于等到手术机会。“我可以安全切除这个病变!”得到国际脑干手术专家巴特朗菲教授的肯定评估后,L同学及家人终于看到一线希望。

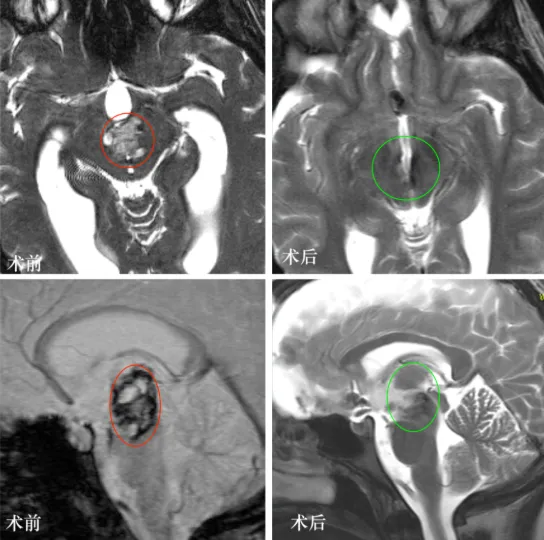

最终,巴教授采用前纵裂入路在显微镜下成功实现病变全切,L同学在手术当晚即拔除气管插管,恢复自主呼吸,打赢了这场生命保卫战!

术后第2天: CT复查显示结果正常,病变完全切除,转入普通病房继续治疗。

术后第3天: L同学可独立下床、进行有限活动,并在康复师指导下有序开展康复训练。术前头痛、恶心呕吐等症状显著改善,未出现新发肢体无力、感觉麻木等问题,也无呼吸抑制等手术相关并发症。

术后第14天: L同学顺利拆线出院,无任何不适症状。

术后2年: L同学顺利完成大学学业并获得本科学位,工作生活一切正常。复查颅脑MR显示病变全切无复发,未遗留任何神经功能缺损。

中脑海绵状血管瘤手术难度极高,即使随着显微神经外科技术、术中辅助技术和脑干安全区研究的发展,至今仍仅有少数外科医生拥有较多成功手术案例。巴教授自1974年起即致力于脑干病变研究,经过50余年的技术沉淀,终于在这一手术禁区实现安全操作,其背后不仅是日复一日的刻苦钻研,更是持续精进的外科技术。

同时,L同学能够战胜这一危险的脑干海绵状血管瘤,除了巴教授精湛的手术技术外,也与她本人的果断决策和勇气密切相关。L同学及其家人能够在首次出血时就积极寻求手术机会,多方寻找可能的手术方案,最终使得治疗过程圆满成功!

INC国际脑血管专家 巴特朗菲教授

INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席巴特朗菲教授,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,擅长大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑内深层区胶质瘤、颅颈交界处病变的肿瘤切除手术、神经吻合术以及各类椎管内肿瘤手术。

同时,巴特朗菲教授曾接受来自欧洲、中东、北非以及日本、中国、韩国、新西兰、南非和智利等40个国家的学术邀请,参与400余场国际学术会议并担任神经外科大会特邀发言人,对世界神经外科发展做出重大贡献,特别是在颅底外科和脑脊髓显微外科血管病变治疗领域。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号