4岁患儿因丘脑胶质瘤接受首次开颅手术,结果并不理想。术后身体承受了两次化疗周期,但治疗仅实现部分切除,病理确诊为丘脑毛细胞星形细胞瘤,整体疗效有限。

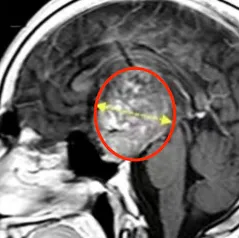

随后的12年间,患儿肿瘤持续复发并进展,至16岁时,肿瘤体积已达68.1 mm³,深度44.4 mm。这一巨大占位导致患者出现全垂体功能减退和严重左侧视力障碍,近乎失明。面对不断加重的病情,患者决定不再忍耐,毅然选择再次手术治疗。

转机出现在此时——经过巴特朗菲教授及其团队的手术,成功突破丘脑这一“手术禁区”,实现肿瘤近全切。术后患者恢复平稳,仅需继续接受全垂体功能减退的药物治疗。随访显示,未出现任何新发神经或认知功能障碍。挑战成功后的他更加坚强乐观,可自如从事喜爱的活动。

第一部分:术中实况与安全全切的技术实践

“神经外科创造更多美好,让病人免受病痛折磨”是巴特朗菲教授一贯坚持的理念。医学的终极目标是“生命第一”,不仅保障机体存活,更要维护有尊严的生存。若手术可能导致新的神经损伤或严重生活质量下降,巴教授从不建议手术,这一原则体现了其手术艺术的至高境界,是技艺与理念的完美融合。

本次手术对象为16岁少年的二次开颅,其人生道路漫长,若术后残留肿瘤或出现并发症,将对其未来造成重大影响。为安全全切这一巨大丘脑胶质瘤,团队进行了周详的术前规划。

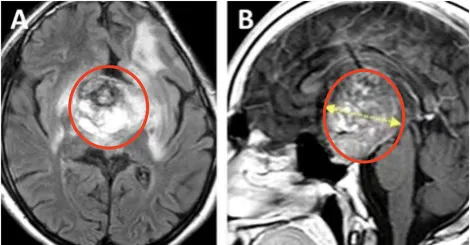

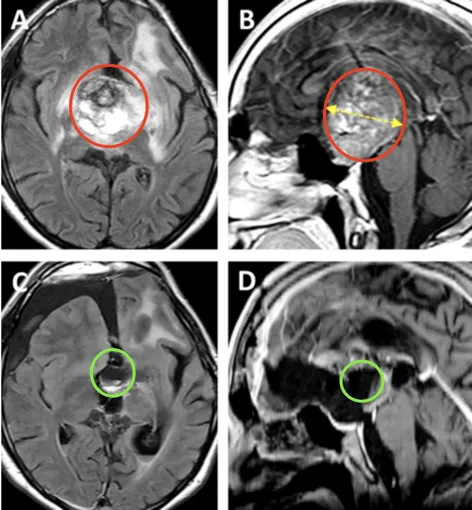

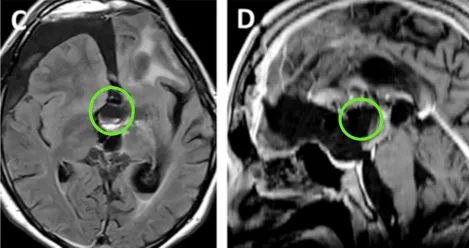

术前情况:MRI显示鞍区与丘脑存在巨大肿瘤,归类为Bcentral病变的复发性毛细胞星形细胞瘤,侵犯左侧海马旁回及侧脑室上部。肿瘤体积68.1 mm³,深度44.4 mm,侧面角21.9°。

手术难点一:鞍区-丘脑位置深在,功能复杂,手术操作极为棘手。丘脑损伤可能导致昼夜节律紊乱、言语无逻辑,以及饮食、行为、思维逻辑等方面的变化,甚至影响长期生存。鞍区作为约5.5 cm²的大脑指挥中心,可供解剖的手术范围仅3 cm,操作需极度谨慎。

手术难点二:既往手术导致术区瘢痕形成,肿瘤与周围正常结构粘连严重,剥离困难。化疗亦削弱患儿身体基础,对手术耐受度下降。

手术入路:根据病情、肿瘤生长及MRI影像特点,团队采用双冠状皮肤切口、双额骨瓣开颅,经基底纵裂入路切除肿瘤。

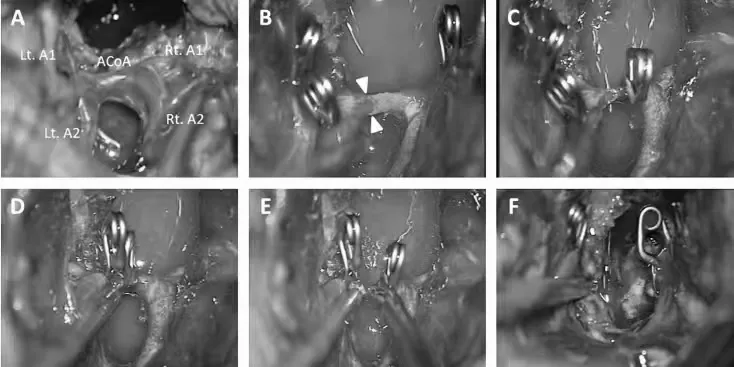

手术过程:

切除累及视交叉的肿瘤,于垂体下方识别垂体柄;

逐步暴露前交通动脉和终板;

打开终板进入第三脑室前方,实现充分瘤内减压;

暴露基底动脉分叉和P1段动脉,完整保留下丘脑及后循环血管;

前交通动脉意外撕裂,因无法修复,决定分离动脉并于两个A2段维持供血,夹闭并离断前交通动脉;

控制出血并保障血管通畅,实现残留肿瘤的顺利切除。

术后情况:术后MRI显示肿瘤近全切,双侧大脑前动脉A2段灌注正常,视交叉、视神经束、垂体柄及下丘脑结构保全。

第二部分:儿童复发胶质瘤二次手术的意义评估

手术对复发胶质瘤与初发胶质瘤具有同等重要性。若复发较早、肿瘤体积较小,可考虑化疗控制生长;如控制效果不佳、肿瘤继续进展,则建议手术治疗。须强调的是,手术在复发胶质瘤治疗中仍居于核心地位。

许多家长闻悉孩子胶质瘤复发时惊慌失措,认为首次手术未能阻止复发即代表手术“无效”,转而寻求其他治疗方式。实则,对于首次未全切的肿瘤,二次手术可能提供全切机会,有效预防再次复发,当然这对主刀医生技术提出极高要求。

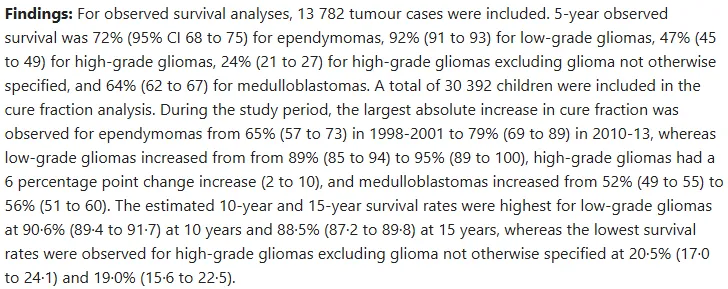

近期一项涵盖31个欧洲国家、13782名15岁以下中枢神经系统肿瘤患儿的生存数据显示,与其他脑瘤类型相比,低级别胶质瘤术后5年生存率显著更高,达92%–95%,而室管膜瘤、髓母细胞瘤和高级别胶质瘤的5年生存率分别为72%、64%和47%(45–49)。这一结果进一步说明,对低级别胶质瘤应积极争取手术全切,为患儿赢得更长生存期。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号