对大多数患者而言,接受开颅手术属于重大手术操作。对于存在航空出行需求的患者,通常尤为关注术后能否乘坐飞机以及适宜乘机的时机。

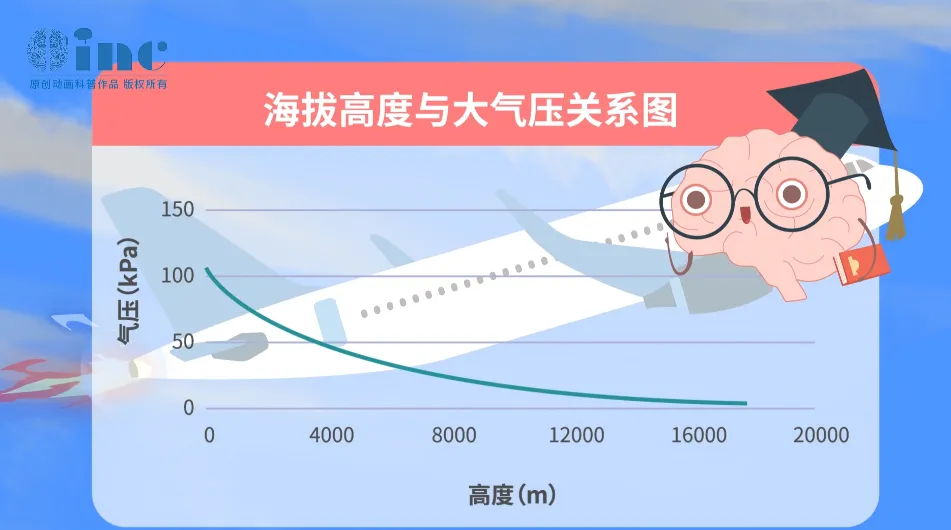

据相关报道,随着飞行高度上升、机舱内气压降低,可能导致开颅术后颅内积气未完全吸收的患者出现气体体积膨胀,进而压迫并损伤脑组织,但该情况较为罕见。当然,如存在明显颅内积气等潜在风险时,乘机需谨慎。

一般情况下,顺利接受开颅手术后,经历2–3周住院康复期,待拆线且恢复良好后,可进行长途或短途飞行。

根据现行航空安全建议,部分国际航空公司建议开颅手术后10–14天再乘坐飞机,并要求患者提供头部影像学检查结果,以确认无颅内积气。国内航空公司的普遍要求为:须由患者主治医生出具医学证明,经航空公司审核批准后方可乘机。

30余岁的L先生,于当地医院检查怀疑为中脑脑膜瘤,经部分切除后因肿瘤大部残留,转而求诊于巴教授。肿瘤直径约3 cm,已对脑干造成明显压迫,前方毗邻动眼神经,甚至动脉也受挤压。巴教授成功为其完成肿瘤全切术,患者术后12天顺利出院。出院时,巴教授明确表示:“可进行长途飞机旅行”。

初次手术是否遭遇误诊?

30多岁的L先生因复视、左侧面部感觉麻木伴吞咽困难,于当地医院就诊,经检查发现右侧中脑病变,初诊怀疑脑膜瘤并接受部分切除手术。

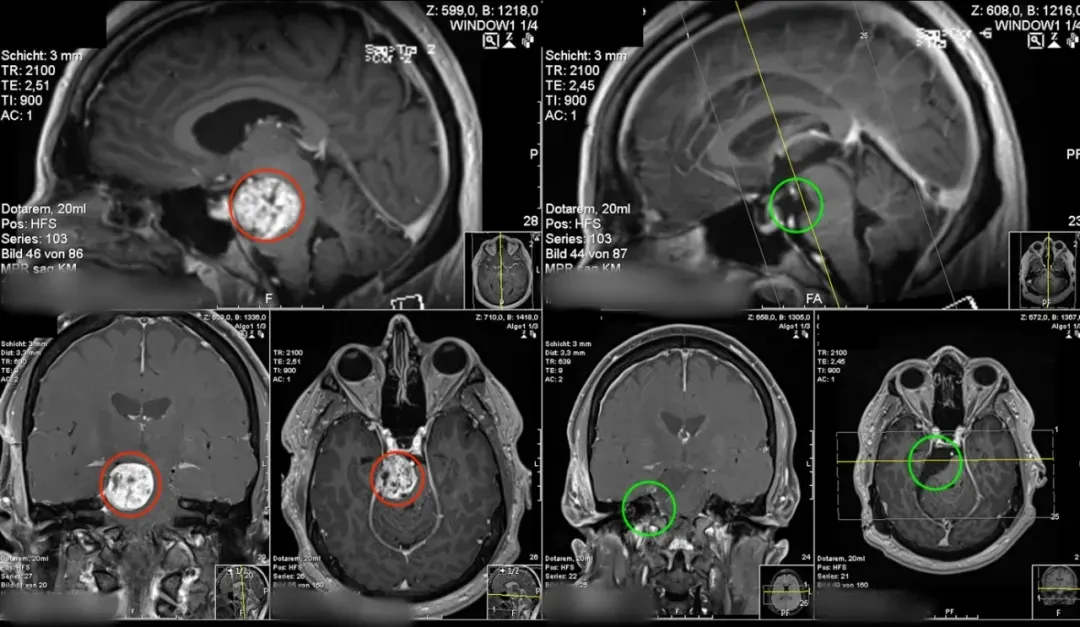

然而术后他又出现视物重影与平衡障碍,且手术疤痕周围出现积水,经对症治疗,术后10–14天肿胀逐渐减轻。复查头颅MRI显示,首次手术几乎未切除肿瘤,肿瘤整体仍位于原处,大小未见变化,吞咽困难等症状持续存在。

L先生咨询巴教授后,教授在评估其既往颅内MR的基础上,进一步建议行血管造影,以分析病变血管形成情况并评估是否可行供血动脉栓塞术。

MRI图像呈现神经鞘瘤的典型结构,肿瘤直径约3 cm,与右腱膜及Meckel区关系广泛,并显著压迫和推移脑干,尤其影响上段脑桥及下段中脑。

肿瘤向背侧蝶鞍及右后斜突延伸,位于移位的动眼神经前方。脑后动脉与小脑上动脉也受肿瘤影响,正常位置发生改变。

二次开颅术后12天出院,患者如愿长途飞行

巴教授成功完成肿瘤全切,L先生术后转至ICU观察1天;术后第2天行头颅CT检查,未见出血等并发症,遂转回普通病房;术后第3天开始下地康复训练,并可自主行走。康复期间,其感觉麻木和吞咽问题显著改善,视物重影也有所好转,并于术后第12天出院。

(术前与术后MR对比)

巴教授建议术后6周内需身心休息,并继续接受物理治疗。术后3个月左右应进行一次MRI检查,并将影像资料发送给巴教授进行随访评估。术后允许进行长途飞机旅行。

什么是滑车神经鞘瘤?

滑车神经鞘瘤在临床上较为少见,因其症状及影像学表现不典型,诊断存在一定难度。神经鞘瘤是起源于周围神经Schwann鞘(即神经鞘)的肿瘤,属良性肿瘤,有时也被称为神经瘤。临床常见类型为听神经瘤,发生于前庭神经或蜗神经,其他颅神经的神经鞘瘤则相对少见。滑车神经是唯一连于脑干背侧的脑神经,外径细小且走行较长。

该肿瘤生长缓慢,早期症状易被忽视,多数患者就诊时肿瘤已较大。非前庭神经鞘瘤在脑肿瘤中较为罕见,其中三叉神经鞘瘤较常见,其次按发生频率降序依次为舌咽神经、迷走神经、面神经、副神经、舌下神经、动眼神经、滑车神经和外展神经鞘瘤。此类肿瘤毗邻重要颅内结构,如海绵窦、大脑后动脉、小脑上动脉、小脑前下动脉、面听神经、动眼神经、三叉神经、外展神经、小脑和脑干等。

主要临床表现包括:

(1) 特征性症状为复视、偏瘫和小脑共济失调。部分病例未出现复视,是因随着肿瘤生长,上斜肌神经功能由其他眼外肌代偿,综合文献报道仅44%的病例出现滑车神经麻痹;

(2) 邻近神经和组织受累表现:肿瘤增大累及海绵窦时,常影响面神经、三叉神经和动眼神经,引起眼球运动障碍和复视;若侵犯桥小脑角区,可出现共济运动障碍、锥体束征以及面听神经、后组颅神经损害等桥小脑角综合征表现;

(3) 颅内压增高症状:晚期肿瘤压迫导水管和第四脑室引发梗阻性脑积水,可出现颅内高压症状。

1976年,King首次成功实施滑车神经鞘瘤切除手术。此后仅有少量病例报道。近十几年来,随着显微外科技术的进步、手术入路的优化以及神经导航技术的发展,为滑车神经鞘瘤切除提供了有利条件,手术致残率和病死率也显著降低,罕见手术死亡。

然而,由于解剖位置特殊,滑车神经鞘瘤手术仍具有较高风险,可能带来致残及复发问题。该手术的核心目标是在保护周围重要结构的前提下,尽可能最大化切除肿瘤。

手术切除一直是滑车神经鞘瘤的常用治疗方法。然而,若肿瘤与周围关键结构如颅神经、脑干、血管等组织粘连紧密,要实现肿瘤完全切除且不引发任何并发症,对神经外科医生的技术经验和手术能力提出极高要求。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号