神经胶质瘤作为中枢神经系统最常见的原发性肿瘤,其诊疗涉及多学科协作的综合治疗策略。根据2023年《中国中枢神经系统胶质瘤诊断治疗指南》最新数据,我国每年新发胶质瘤病例约4.5万例,占所有原发性脑肿瘤的40-50%。这类肿瘤起源于神经胶质细胞,包括星形细胞、少突胶质细胞等支持细胞,其生物学行为从相对良性到高度恶性不等。

神经胶质瘤临床症状

神经胶质瘤的临床表现具有高度异质性,主要取决于肿瘤的位置、大小和生长速度。头痛是最常见的初发症状,约60-70%的患者会出现进行性加重的头痛,其中晨起头痛伴恶心呕吐是典型表现。癫痫发作见于35-50%的病例,特别是低级别胶质瘤患者。

运动功能障碍在运动区肿瘤中发生率高达65%,表现为进行性肢体无力或精细动作障碍。语言功能受损常见于优势半球受累患者,约40%出现表达性或感受性失语。认知功能下降在额叶和颞叶胶质瘤中尤为突出,包括记忆力减退、执行功能下降等高级皮质功能损害。

值得注意的是,不同部位胶质瘤具有特异性症状群。额叶肿瘤常表现为性格改变和判断力下降;顶叶病变导致感觉异常和空间定向障碍;枕叶受累引发视野缺损和视觉异常;脑干胶质瘤则可能造成颅神经麻痹和共济失调。

神经胶质瘤病因分析

胶质瘤的确切病因尚未完全明确,但目前认为与多种因素相关。遗传因素约占5-10%,包括神经纤维瘤病、Li-Fraumeni综合征等遗传易感综合征。环境因素中,电离辐射是唯一明确的风险因素,接受过头颈部放疗的患者发病风险增加3-5倍。

分子病理学研究取得了重要突破。IDH突变(异柠檬酸脱氢酶基因突变)在低级别胶质瘤中检出率达70-80%,是良好的预后指标。MGMT启动子甲基化状态影响化疗敏感性,甲基化患者对替莫唑胺的治疗反应更佳。1p/19q联合缺失是少突胶质细胞瘤的特征性标志,与较好的预后相关。

神经胶质瘤诊断技术

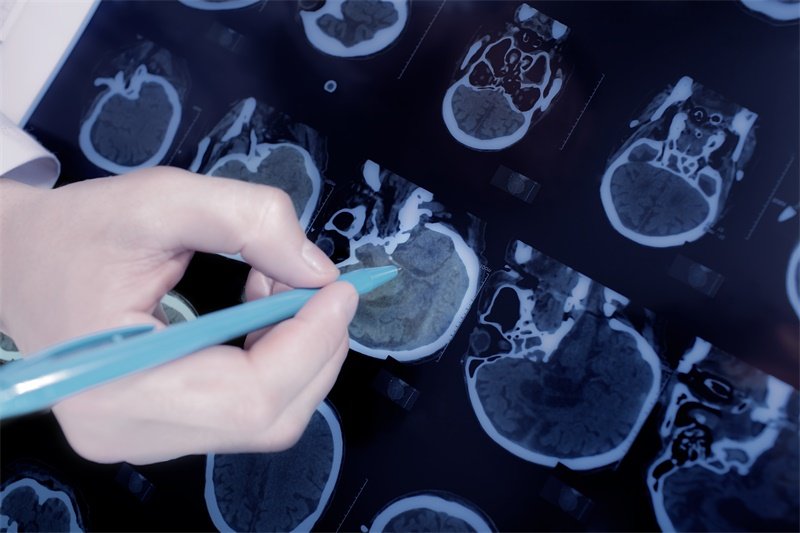

MRI平扫加增强是首选的影像学检查方法。T1加权像显示肿瘤与正常脑组织的边界,T2/FLAIR序列可清晰显示瘤周水肿范围。增强扫描有助于评估血脑屏障破坏程度,为肿瘤分级提供重要依据。

功能磁共振(fMRI)可精确定位重要功能区,为手术规划提供关键信息。弥散张量成像(DTI)能可视化白质纤维束,帮助术者避开重要神经传导通路。根据2024年《中国脑胶质瘤诊疗规范》,推荐对所有疑似病例进行多模态MRI检查。

立体定向活检是获取病理诊断的金标准。现代神经导航技术可将活检准确度提高至95%以上。分子病理检测已成为常规项目,包括IDH、MGMT、1p/19q等标志物检测,为个体化治疗提供依据。

神经胶质瘤手术治疗与技术革新

最大范围安全切除是手术治疗的基本原则。术中神经导航可实时定位肿瘤边界,准确度达1-2毫米。术中磁共振(iMRI)能修正脑移位误差,提高全切率15-20%。术中神经电生理监测包括运动诱发电位、体感诱发电位等,可有效保护神经功能。

术中唤醒开颅手术适用于语言区肿瘤切除,患者在清醒状态下配合完成语言任务,使医生能够实时监测语言功能。荧光引导手术利用5-ALA等荧光染料,使肿瘤组织发出特定荧光,显著提高全切率。

对于深部或重要功能区肿瘤,激光间质热疗(LITT)是微创治疗新选择。该技术通过精准热消融摧毁肿瘤组织,对周围正常脑组织损伤小,特别适用于复发或深部肿瘤。

神经胶质瘤术后综合治疗

术后治疗策略需根据肿瘤分级和分子分型制定。高级别胶质瘤术后需进行标准Stupp方案治疗,包括局部放疗联合替莫唑胺化疗。低级别胶质瘤的治疗选择更多样,高风险患者建议放疗联合PCV方案化疗。

肿瘤治疗电场(TTF)是创新治疗方法,通过低强度交变电场抑制肿瘤细胞分裂。2024年发表的临床试验显示,TTF联合替莫唑胺可显著延长患者生存期。靶向治疗针对特定基因突变,如BRAF抑制剂用于BRAF V600E突变患者。

神经胶质瘤预后影响因素

预后与多种因素密切相关。年龄是重要因素,40岁以下患者预后明显优于高龄患者。肿瘤分级显著影响预后,低级别胶质瘤5年生存率达60-80%,而胶质母细胞瘤仅为5-10%。

分子标志物对预后预测至关重要。IDH突变型患者中位生存期显著长于野生型。MGMT启动子甲基化患者对替莫唑胺化疗更敏感。手术切除程度是影响预后的关键因素,全切患者生存期明显延长。

定期随访至关重要。术后2年内每3-6个月进行一次MRI检查,2年后可延长至6-12个月。随访内容包括影像学评估、神经功能状态和生活质量评价。长期随访还需关注晚期治疗相关毒副作用。

神经胶质瘤康复治疗

康复治疗应早期介入。物理治疗重点改善运动功能和平衡能力。作业治疗帮助患者恢复日常生活活动能力。语言治疗针对沟通和吞咽障碍进行训练。认知康复通过专业训练改善记忆、注意力和执行功能。

心理支持不可或缺。约30-40%的患者会出现焦虑或抑郁症状,需要专业心理干预。社会支持同样重要,包括家庭支持、职业康复和社区融入。营养支持应根据患者具体情况制定个性化方案。

神经胶质瘤最新研究进展

液体活检技术取得重要突破。通过检测血液中的循环肿瘤DNA,可实现无创诊断和治疗反应监测。免疫治疗是研究热点,包括免疫检查点抑制剂、CAR-T细胞治疗等新疗法正在临床试验中。

人工智能辅助诊断系统逐步应用于临床。深度学习算法可提高影像诊断准确率,辅助手术规划。分子分型指导的个体化治疗是未来方向,基于肿瘤的分子特征选择最优治疗方案。

神经胶质瘤常见问题答疑

神经胶质瘤有什么症状?

典型症状包括进行性头痛(60-70%)、癫痫发作(35-50%)、运动障碍(40-65%)和认知功能下降。症状特点与肿瘤位置密切相关,不同脑区受累会产生特异性症状群。

神经胶质瘤手术风险有哪些?

主要风险包括神经功能损伤(15-25%)、感染(3-5%)、出血(2-4%)和癫痫发作(8-12%)。现代显微外科技术和术中监测可使严重并发症发生率降低至5%以下。

神经胶质瘤术后并发症有哪些?

常见并发症包括神经功能缺损(10-20%)、脑积水(5-8%)、深静脉血栓(3-5%)和伤口感染(2-3%)。系统性并发症如肺炎、泌尿系感染发生率约4-6%。

神经胶质瘤手术难在哪?

手术难点在于平衡肿瘤切除与功能保护。重要功能区定位误差可达3-5mm,肿瘤侵袭性生长使边界难以确定。术中脑移位和水肿增加手术难度,多模态导航技术可提高手术精准度。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号