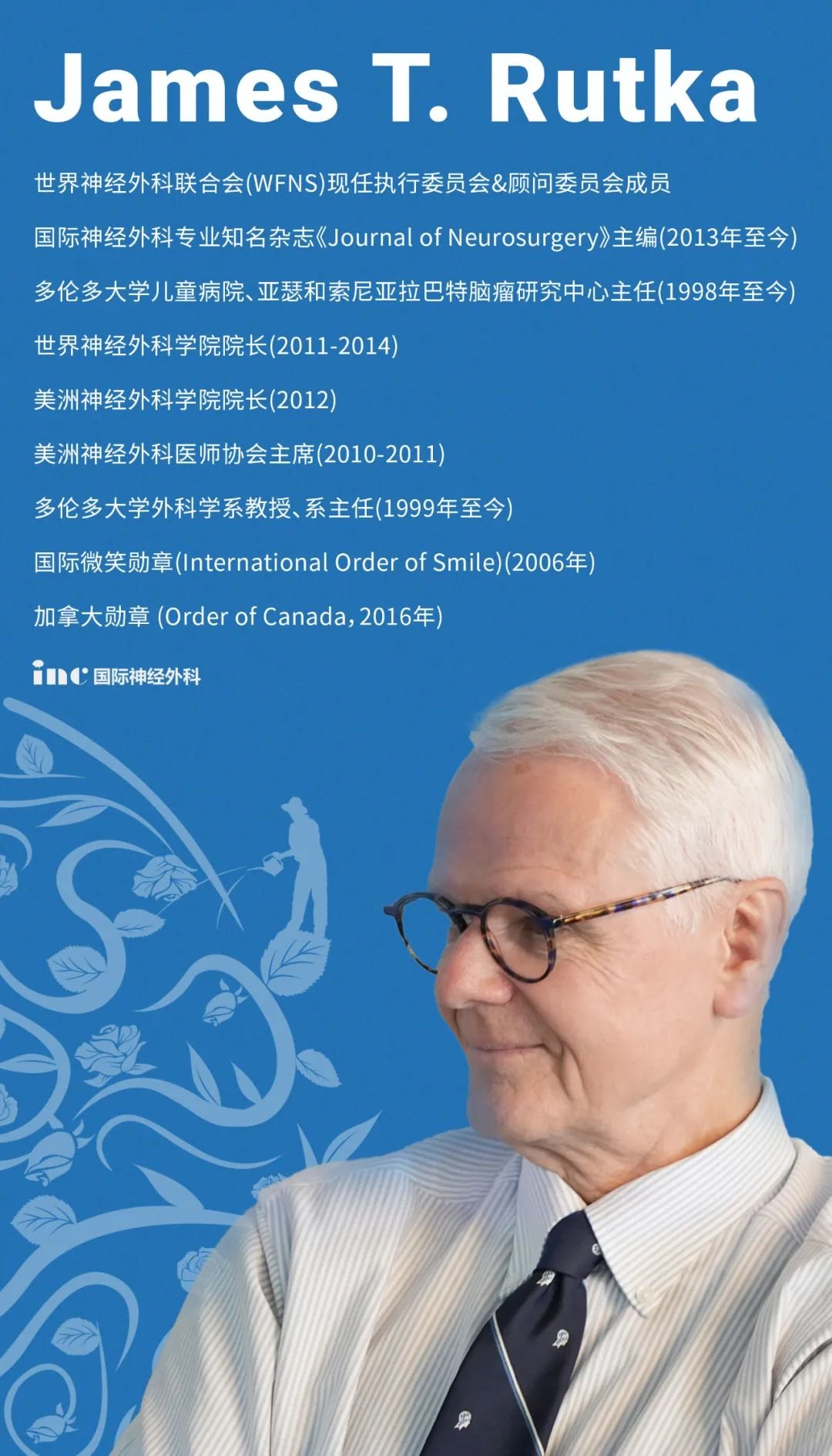

INC国际儿童脑瘤大咖、世界神经外科联合会(WFNS)执行委员会&顾问委员会成员之一的James T. Rutka教授发表研究《Transorbital penetrating head injury with a favorable outcome: illustrative case》(经眶穿入性颅脑损伤获得良好结局:病例展示),以下是研究简述。

01. 摘要

背景:经眶穿入性颅脑损伤(PHIs)虽不常见,但视其颅内受累及神经解剖结构受损情况,可能导致严重功能障碍。此类损伤后的完全康复极为罕见。

观察:一名7岁男孩在攀爬围栏时,不慎跌落并被花园中的尖桩刺入颅脑。初始影像学检查显示其存在眶顶骨折、局灶性蛛网膜下腔出血,以及右侧额叶内的脑实质出血,并伴有延伸至对侧颞上回的线性轨迹。所幸包括大脑前动脉(ACAs)和基底节在内的相关神经解剖结构未受累及。此情况与由花园尖桩所致的上方经眶穿入性颅脑损伤相符,尖桩自右侧眶上缘刺入颅内。临床表现为一过性右侧肢体无力及轻度言语障碍。在初次磁共振成像中观察到的ACAs可疑血管痉挛,在后续复查中消失,且在受伤后6个月的放射学随访中未见异常。受伤后18个月,患儿神经功能完好,无任何并发症。

02. 案例情况

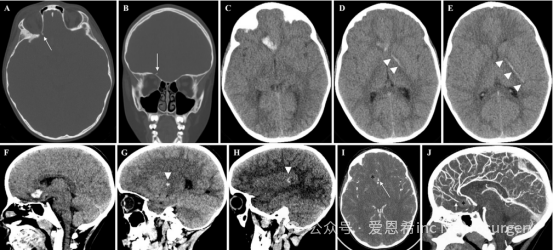

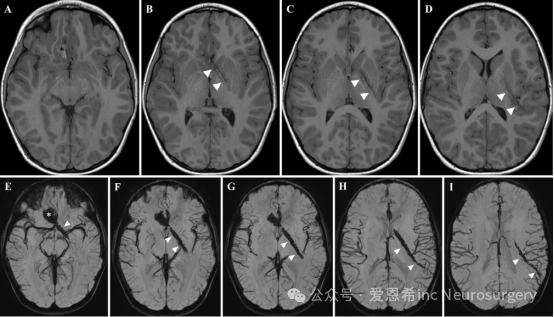

一名7岁男孩在攀爬围栏时,不慎跌落在花园的尖桩上,导致颅脑穿入伤(PHI)。据其母亲描述,男孩在跌倒后自行从尖桩上脱困,当时出现构音障碍,但未出现意识丧失。男孩右眼有瘀伤、眼周肿胀及右眉下方擦伤(图1)。神经检查除轻度构音障碍和轻微右侧肢体无力外,其余未见异常。初始影像学检查采用计算机断层扫描(CT)及CT血管造影(CTA),显示右侧额叶基底节区有脑实质出血,并伴有线性轨迹从血肿后方向左顶叶延伸,经过胼胝体膝部、左侧苍白球、内囊前肢和左侧后部岛叶,同时伴有右侧眶顶骨折和局灶性蛛网膜下腔出血(图2和图3)。

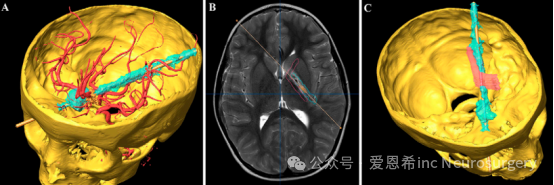

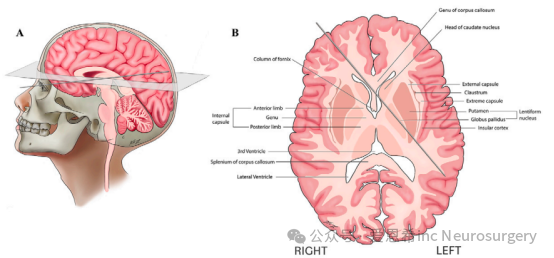

这与花园尖桩所致的PHI相符,尖桩从右侧眼眶上方穿过眼球顶部,刺入颅内,穿过了骨性眶顶,避开了大脑前动脉(ACAs),勉强避开了内囊后肢,最终位于对侧的左侧颞上回(图4和图5)。眼科检查未发现视力受损,但发现轻微的结膜下出血。男孩入院观察,并鉴于异物与植物及可能的土壤接触,给予预防性抗生素(美罗培南和两性霉素)治疗5天。

其疫苗接种包括破伤风,均为最新状态。在首次影像学检查后8小时进行CT/CTA随访,显示右侧额叶基底节区的脑实质出血灶稳定。磁共振成像(MRI)显示ACAs可能有血管痉挛,但在出院前复查的MRI中未见此情况。受伤后6个月的CT/CTA临床和影像学随访未见异常。

在最后一次随访,即受伤后18个月时,男孩恢复良好,仅报告偶尔头痛,但在学校学习能力方面无任何问题。神经检查未见异常,其语言能力已恢复至事故前水平。当时已从临床随访中出院。

图1. 照片显示了导致创伤的物体,即花园尖桩(箭头,A),该尖桩穿透了患者的右侧眼眶,患者出现了瘀伤、眼周肿胀以及右眉下方的擦伤(箭头),这些迹象表明了花园尖桩的入口点(B)。

图2. CT骨窗显示右侧眼眶顶骨折,骨折碎片(箭头)向右基底额叶上方成角(A和B)。轴位(C-E)和矢状位(F-H)CT扫描显示右额叶基底脑实质出血,并线性延伸(箭头)至左侧内囊前肢和左侧后部岛叶。结果提示损伤穿透右侧眼眶顶,延伸至右额叶基底和左侧内囊。在对比增强CTA(I和J)中,脑实质出血(星号)靠近大脑前动脉(箭头)。颈内动脉、基底动脉和椎动脉的颅内分支通畅,无明显狭窄或颅内夹层迹象。

图3.轴位T1加权MRI(A-D)和磁敏感加权成像(E-I)显示右额叶基底脑实质出血(星号),并伴有从血肿后方延伸至左侧颞叶的线性轨迹(箭头),该轨迹经过胼胝体膝部、左侧苍白球、内囊前肢和左侧后部岛叶。这与穿透右侧眼眶的损伤一致。

图4.使用BrainLAB规划软件对患者头骨及损伤轨迹进行三维(3D)重建。旋转图像显示了穿透物轨迹、带有入口点的眼眶以及绕过的脑内血管之间的三维解剖关联(A)。轴位T2加权MRI显示左侧内囊(红色轮廓,B),指示穿透性创伤轨迹与其后肢的相对位置。血性产物涉及胼胝体膝部和后肢的前部,也可在内囊后肢附近看到(B),并有额外的三维重建图(C)。

图5.图解说明尖桩通过右侧眼眶进入颅骨的轨迹(A)及其与脑实质内功能结构的解剖关系(B,根据MRI典型方向从尾部到头部调整)。

03. 经验总结

大多数穿入性损伤通常会造成终身严重后果,但此病例中,穿透物穿过中线却避开了所有重要的神经解剖通路,随访结果显示患者完全康复。相关决定预后因素包括早期充分的血管成像以排除血管损伤,以及异物取出后使用抗生素预防早期和迟发感染。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号