36岁的Amanda与脑动静脉畸形长期共存,侥幸未出血。然一次突发颅内出血,打破其平静生活。

经多方权衡,她选择创伤较小的伽马刀治疗,期待“无刀”化解危机。然而,复查结果提示:畸形团仍有残留。

残留病灶如同隐患,随时可能再次破裂,且后果更严重。Amanda不得不重新评估治疗方案:为求根治,开颅手术似已成唯一选择。

36岁 女性脑动静脉畸形(AVM)

突发危机:丘脑出血触发生命警报

Amanda一直知晓自身患有脑动静脉畸形,因未出血而未考虑主动治疗。

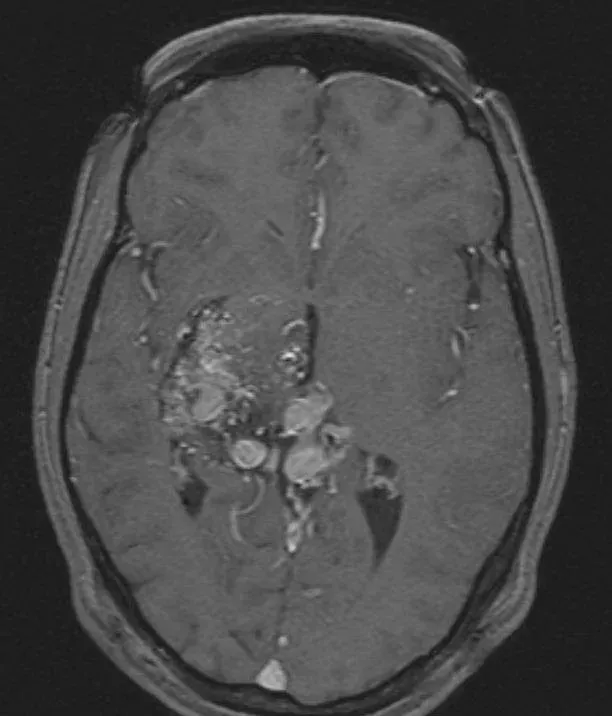

直至36岁,与小女儿玩耍时突发头痛,送医检查发现丘脑/基底节脑动静脉畸形出血,Spetzler-Martin分级为6级,提示手术难度极大,预后不良。

轴位T1加权像,既往行γ刀治疗

首次治疗:伽马刀的“权衡方案”

脑动静脉畸形治疗目的在于预防出血,减少或纠正脑盗血,改善脑组织血供,缓解神经功能障碍。现有治疗方法包括保守治疗、显微手术切除术、血管内栓塞及立体定向放射外科治疗。

综合考虑手术风险并多方抉择后,Amanda选择了伽马刀治疗(立体定向放射外科治疗)。

隐患显现:残留病灶

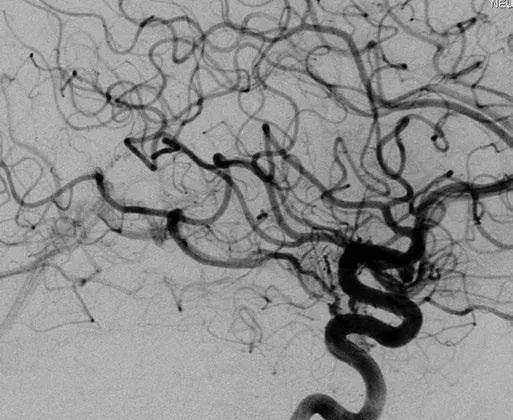

然3年后造影显示:颞叶内侧仍残留少量畸形团,并向基底静脉环(BVR)引流------表明畸形血管仍存在破裂风险。

颞叶内侧少量残留畸形团向BVR引流(右ICA造影,侧位)

最终方案:Lawton教授团队实现病灶全切

颞叶内侧结构本身与学习记忆功能密切相关,若未处理该区域活跃的动静脉畸形,病变可能导致智力及记忆力下降,此结果对Amanda难以承受。

“手术切除”成为Amanda“不得不为”之选。

鉴于颞叶内侧空间狭小,手术难以抵达,需经验极其丰富的主刀医生方可能在保护神经功能前提下安全全切病灶。

Amanda寻得国际脑动静脉畸形手术权威------INC美国Lawton(罗顿)教授。最终,Lawton教授经右侧眶颧开颅、侧裂入路为其安全全切颞叶内侧面脑动静脉畸形(AVM)。

为何首次出血后未直接手术?

Amanda的案例清晰呈现了伴丘脑/基底节出血的颞叶内侧脑动静脉畸形治疗的复杂性及决策难度。

未出血时:确诊脑动静脉畸形后,因无症状选择保守治疗。此类患者的治疗需求取决于出血风险评估。高风险患者需干预治疗以预防未来并发症,低风险患者可选择观察及定期复查。

出血后:脑动静脉畸形虽属非瘤性发育异常,但每次出血死亡风险达10-15%,长期性脑损伤几率20%-30%。每次血液进入大脑,正常脑组织即受损害,导致功能丧失。

此时治疗主要目标为预防出血,同时控制癫痫发作及其他神经并发症。神经外科医生将根据患者年龄、健康状况、畸形血管大小及位置确定适宜治疗方案。

脑动静脉畸形有效治疗方式主要包括:

显微手术:

通过切除畸形血管预防出血。显微外科切除的主要优势包括:病灶完全闭塞率高、即刻消除出血风险、控制癫痫发作及疗效持久。系统评价及meta分析显示,按干预类型分析,切除手术组中位无癫痫发作率最高(73%-78%)。同时,由经验丰富的高水平医生操作,可显著降低病变复发概率。

血管栓塞:

指经动脉或静脉内导管将栓塞物可控注入病变器官供血血管,使其闭塞,中断血供,以期控制出血、治疗肿瘤及血管性病变,消除患病器官功能。

立体定向放射治疗:

可作为独立方法治疗脑动静脉畸形,主要适应症为病灶<2.5cm、位于大脑功能区或深部。立体定向放射治疗亦适用于传统手术或介入治疗后的小残留病灶。

脑动静脉畸形手术风险包括但不限于:术中操作失误致神经功能损伤,可能导致语言或视觉障碍;同时伴随出血风险。因大脑高度精密,神经外科手术需经验极其丰富的专家操作。术后并发症亦可能包括:持续性头痛或神经痛;操作区域出血或肿胀;长期神经功能障碍。

此时,由经验丰富且理论基础扎实的医生进行手术,是有效规避手术风险及术后并发症的重要保障。

INC 国际脑血管专家Michael T. Lawton教授

INC国际Michael T. Lawton教授作为巴罗神经学研究所主席兼首席执行官,专注于脑动静脉畸形的形成、遗传学特征、破裂治疗,以及脑部血管瘤血液动力学、破裂、数字建模等领域。其临床研究涵盖血管瘤、动静脉畸形、颅内搭桥的微创治疗方法及微创治疗临床数据。

他发表450余篇神经外科专业文章,撰写3部个人专著(动脉瘤手术著作《七种脑动静脉畸形:切除原理和技巧》、《七种动脉瘤:夹闭术的原理和技巧》、《七种搭桥术:血运重建的原则和技术》),为70余本医学专著章节作者,获近20项国际医学奖项,是600余场专业讲座及全球40余家神经外科机构特邀教授。

神经外科经验:

- 脑动静脉畸形:900例

- 脑动脉瘤:4400余例

- 海绵状血管畸形:1000余例

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号