用一双“筷子”取出肿瘤,你听说过吗?

在神经外科领域,有一句名言:the brain should not know that it is operated on(让大脑无法察觉曾经进行过手术),意思是一场真正经典而优秀的神外手术,首先应该做到保护患者正常的脑组织和神经功能,其次才需考虑切除率。

既然全切是“锦上添花”的事情,那么,这种“既要全切又要恢复好”的想法放在现实中能达成吗?

在法国,一位23岁的脑瘤患者 Lucas 通过自己的亲身经历告诉我们:这是有可能实现的!

一个位于颈静脉孔区的软骨恶性肿瘤,位置刁钻、重要神经血管遍布、术后恢复困难,很多医生告诉 Lucas 肿瘤很难切除,要做好心理准备——除了INC国际颅底手术大咖Sebastien Froelich(福教授)。

当 Lucas 从术后醒来,福教授不仅替他全切肿瘤,更令他惊喜的是,术后的他恢复很好,没有出现任何并发症。

殊不知,一台如此高难度手术之所以能够做到“双赢”,所借助的“法宝”看起来竟有些“平平无奇”——一双"筷子",而将这双“筷子”真正使出了不平凡的力量,成为挽救无数患者生命之光的,正是其独创者福教授。

全切又无并发症?“筷子技术”的优势远不止这些

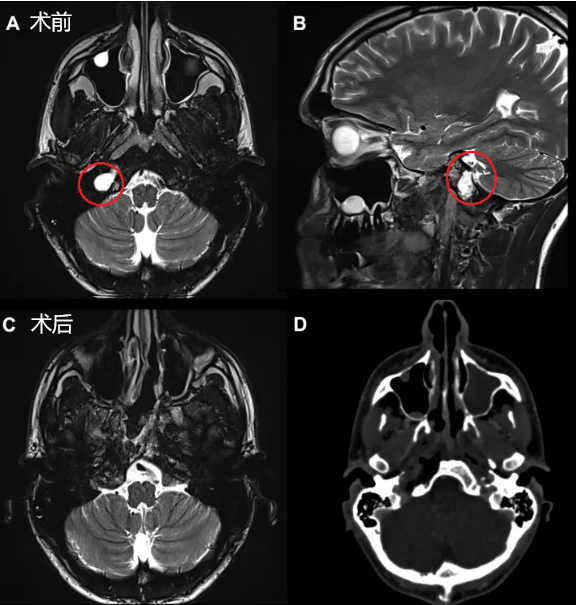

从舌头发麻到失去味觉、说话含糊,Lucas 被确诊为软骨肉瘤。这是一种罕见的软骨恶性肿瘤,10年生存率为 50% 。治疗理念是尽可能切除多的肿瘤,同时减少并发症的发生,保持功能。

肿瘤位于颈静脉孔区,手术难度再次升级。术后很容易发生严重的并发症,致残或致死,然而,专业的颅底神经外科医生很少,Lucas 多次被告知切除困难,直至他找到了福教授。

一双“筷子”,重量大却需要用“非惯用手”单手操作,如同一个右撇子必须用左手夹黄豆,极其考验医生的“巧劲”和技术。但它却被福教授运用得炉火纯青,最终成功全切 Lucas 的肿瘤,颈静脉孔保留通畅,并通过对鼻甲粘膜的闭合有效避免了内镜手术后可能出现的脑脊液漏等并发症,极大程度上提高了 Lucas 的预后质量。

在这台手术中,“筷子技术”有助于有效地暴露、探查神经和斜坡旁的颈内动脉,并通过有限且定制的手术入路向下到达颈静脉孔区。看似普通的“筷子”究竟为什么能发挥如此大的作用?其实,想要做到这些,就要先了解“筷子技术”的原理。

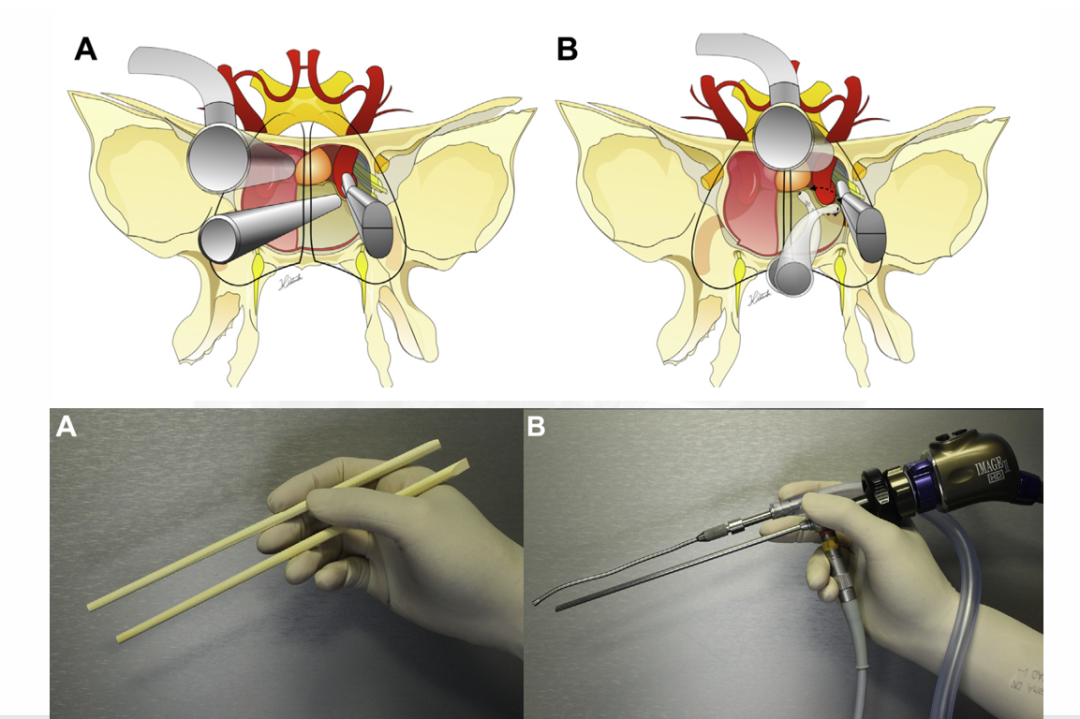

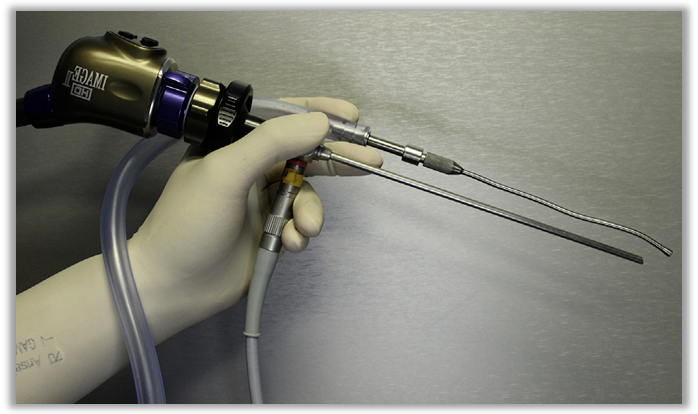

“筷子技术”的显著特征是单手操作,用“非惯用手”握住吸引器、神经内镜和第三个器械,避免助手扶镜与主刀器械的冲突,实现“人镜合一”。这样操作的难点是很明显的,由于重量大,又需要精细操作,无论是对医生的腕力还是技巧来说都是一个不小的挑战。

然而,“筷子技术”可以利用鼻孔作为内镜和吸引器的支点,在鼻腔狭窄的空间内,只需要用手指轻轻地夹持和引导内镜的移动就能获得更大的手术视野。

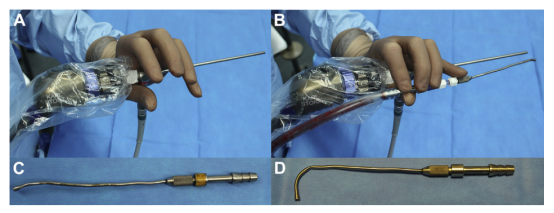

“鹅颈状”的吸头可以增加触及范围并在拐角处工作,旋转轴与吸力角度相结合,导致手指的小动作在曝光深度上被放大,并允许 360 度的操作范围。当用拇指和中指和无名指控制时,吸力还可以沿前后方向移动。

微创:减少组织损伤,降低并发症

一台传统的手术,往往需要两名手术医生互相配合:一名手术医生拿着内镜,另一名手术医生用两只手操作。而一般为了避免暴露过多的脑组织,手术的切口并不会很大,这就出现了仪器和内镜之间“打架”的情况。

想要不“打架”,必然需要扩大切口以在鼻腔内获得足够的操作空间,而这也意味着切除部分正常的组织,很多患者在术后出现脑脊液漏、鼻出血、鼻窦损伤、鼻部感染甚至失明等并发症也大多是由此造成的。

虽然内镜经鼻入路通常被认为是微创入路,但对鼻结构具有较大的侵入性。为了在鼻腔有限的空间内解决器械“打架”的问题,福教授及其团队创新了“筷子技术”,致力于尽可能的微创,在不接触鼻内部结构的情况下穿过鼻腔。因此,“筷子技术”真正的目的和作用是保护鼻内部的解剖结构,减少手术入路的侵袭性,降低术后并发症的发生。

在实现肿瘤切除的同时,减少手术对鼻窦结构和患者生活质量的影响, “筷子技术”允许外科医生在狭窄的手术走廊中操作,减少器械之间的冲突,并改善手术视野的动态感知。

精准:360° 全方位、高精度操作

一般而言,手术腔越大,就需要更多的力量来支撑和容纳内镜和其他器械,从而导致精度上的损失。而“筷子技术”不仅可以充分利用鼻腔内的天然通道,还能将鼻腔内的正常结构作为手术的“助手”,比如下鼻甲、中鼻甲、鼻中隔等软质鼻内结构均具有一定的弹性,能够充当器械和内镜的“支架”,控制吸引器的吸力。

因此,在使用“筷子技术”时,医生手指哪怕极其微小的动作,如旋转和前后运动,也能被放大数倍,从而高精度地传递到吸引器的尖端,不仅降低了对手术空间的要求,更有利于提高操作的精准度。

除了对操作力度的精确控制,在操作范围上,“筷子技术”也支持360°的全方位可视化,这也是福教授建议在术前将吸引器头端弯成 “鹅颈状”的原因,方便在狭窄的手术空间内旋转或延展吸头,从而保障器械能在拐角处工作,增加触及范围。

对于患者而言,这种高精度的操作可以更加准确地识别肿瘤与周围组织的关系,保护重要的神经血管,同时精准把握肿瘤的移除程度,在手术入路的操作上也更加灵活,能够带来更好的切除率和预后质量,尤其对于容易复发的脊索瘤、软骨肉瘤等肿瘤,极大地降低复发率。

关于“筷子技术”创始者:INC福教授

福洛里希教授是国际知名的神经外科内镜手术专家。早在2011年,福洛里希教授团队就曾使用神经内镜经单鼻孔入路成功夹闭颅内前交通动脉瘤,这在国际神经外科领域内具有创新性。而后,福洛里希教授结合多年的手术经验又提出了具有重要意义的神经内镜“筷子”手法,使得手术操作由两人变为一人,很好地解决了手术过程中存在的配合问题,由此提高了手术效果和准确度。

福洛里希教授对于脊索瘤、脑膜瘤、垂体瘤、颅咽管瘤等都有大量的临床治疗经验,多采取神经内镜下颅内高难度位置的微创手术。他尤其擅长神经内镜鼻内入路的颅底肿瘤切除。他提出了克服脊索瘤的颅底基础方法、鼻内镜和下鼻甲联合皮瓣修复扩大鼻内入路后大面积颅底缺损的手术方法,这对于颅底脊索瘤的治疗、对于患者的预后具有重要意义。

此外,福教授还长期以主讲人身份在国际IRCAD培训中心颅底进行课程培训,并受邀成为全球50多家医学院的课程主任和讲师,擅长在微创手术领域的培训教育。近几年,福教授来到中国广泛开展颅底解剖学、神经内镜在颅底手术中的应用进展、颅颈交界区肿瘤的手术方法等重要讲座,供医学学者共同研究学习。

推荐阅读:

“医生,我还想活得更久一点……”患上这种脑瘤,首次治疗效果是关键!

全切、无并发症、低复发率——INC国际福教授颅颈交界区脊索瘤手术实例合集

颈椎疼痛背后的“瘤”患脊索瘤!福教授“心形”重建技术“不瘤后患”

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号