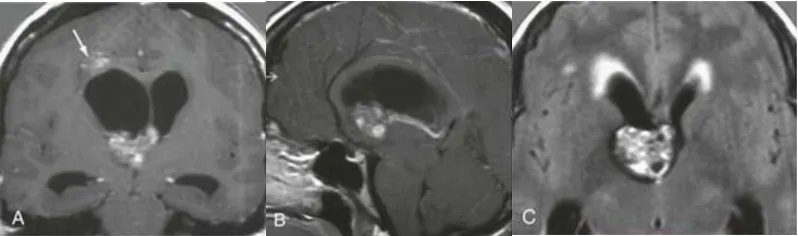

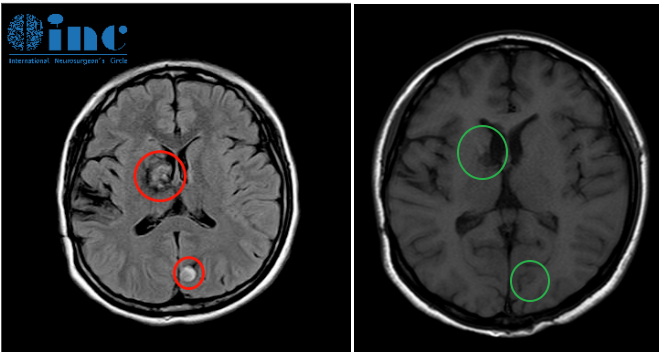

还有人受困于“三十而立”的观念吗?年届三十,似乎就应拥有体面的工作、房产和结婚对象,但人生必须如此吗?“30岁了,我好像一切都没有变得更好,甚至脑内还发现两处海绵状血管瘤。别人都是好运成双,我却祸不单行?”严重的头痛和呕吐症状,经检查发现两处独立的海绵状血管瘤:一处于右侧额叶脑室旁区(箭头所示),另一处于第三脑室Monro孔。

- 存在两处病灶,是否需要开颅?

- 当然需要!但难道……需要两次开颅?

- 不!一次手术就可以

- 真的可以吗?

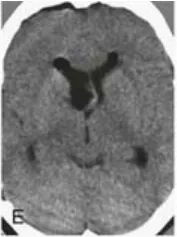

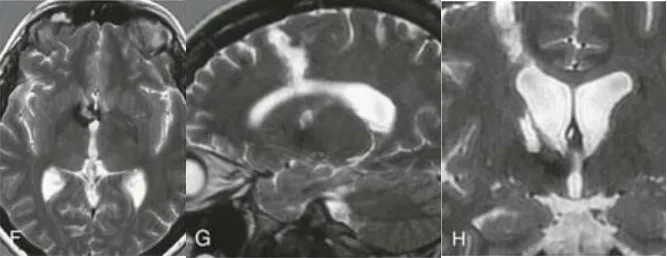

手术顺利结束后,术后CT(E)和MRI(F-H)证实两处病灶已被完整切除。最关键的是,术后未出现任何新的神经功能或认知障碍!主刀医生正是巴特朗菲教授。

多发性海绵状血管瘤应如何应对?

大脑犹如一个复杂而精密的系统,有时会遭遇“不速之客”——海绵状血管瘤。其中部分病灶较为活跃,可引发症状;也有一些与周围正常脑组织和平共存。

面对多发病灶,应如何决策?是否全部需手术清除?

实际情况并非如此。并非所有海绵状血管瘤都会出血或引发临床症状。

若病灶保持稳定,未发生出血、也未引起任何症状,则可优先采取观察策略,不必急于手术干预。

然而,若病灶已导致损害,如发生出血并引发较重症状——例如位于脑干者,可引起偏瘫、面瘫、吞咽及呼吸困难;位于丘脑者,可导致视野缺损、失语甚至昏迷;位于基底节者,可出现瘫痪、感觉障碍或记忆问题……此时则需积极采取手术切除措施。

是否有可能通过一次手术精准切除全部病灶?

这取决于病灶数量与位置。若多发性海绵状血管瘤相对集中于某一脑区、位置较表浅,可经一次手术全切。但临床实践中,病灶常散布于脑内不同位置,往往无法通过单一手术入路一次切除,需分次进行手术。

手术风险主要与病灶位置和术者经验技术相关,因此选择主刀医生需极为谨慎。

多发性海绵状血管瘤治疗案例分享:

佳佳2岁时(2006年)因脑出血确诊为多发性海绵状血管瘤(累及额叶与颞叶)。因病情复杂,病变涉及多条颅神经、海马体等重要脑组织与血管,手术全切难度较高,并发症风险大。但保守治疗无法阻止海绵状血管瘤反复出血,4岁时(2008年),她在当地医院接受首次切除手术。

然而6年后(2014年),佳佳在学校突然晕倒,检查发现额叶病变再次出血。一年后MRI复查显示顶叶出血(可能)及基底节出血(可能),此后一直采取保守观察。

2017年,佳佳又出现基底节区出血,表现为双手不自主抓握和嘴角抽动等症状……至2019年,开始出现左侧躯体无力。

十六年病程后,佳佳父母找到INC巴特朗菲教授。在一次为期三周的住院治疗中,巴教授应用高精度神经电生理监测,分两次手术全切基底节和顶枕叶病变,术后未发生任何并发症。

术前与术后影像对比(红色为术前,绿色为术后)

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号