岩斜区脑膜瘤,位置隐匿、解剖结构复杂,肿瘤压迫脑干与颅底神经及血管,被认为是神经外科极为棘手的疾病之一。手术入路多、术后肿瘤残留率高、患者预后差等现象目前仍然存在,术中一味地追求肿瘤全切也是导致术后高病死率、高致残率的主要因素。

因此,术中根据肿瘤部位、性质给予患者制定个体化手术入路,充分暴露肿瘤及周围重要结构,减轻脑组织牵拉,避免损伤周围神经、血管,减少术后并发症及新发神经功能障碍,在获得肿瘤高切除率的同时提高患者远期生存质量,是目前治疗的难点。

INC国际颅底手术大咖、世界神经外科联合会(WFNS)颅底手术委员会前主席 Sebastien Froelich(福洛里希)教授曾参加多个国家和地区的神经外科颅底会议,在会议和相关课程上,他多次分享了关于岩斜区脑膜瘤的治疗策略。

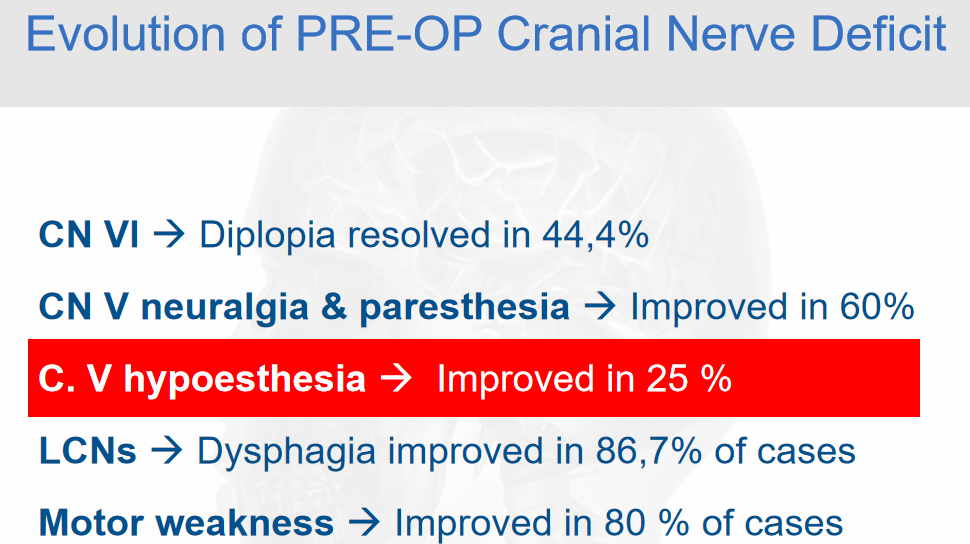

▼福教授岩斜区脑膜瘤患者术前术后手术症状改善

外展神经、复视的解决率为 44.4%;三叉神经、神经痛和感觉异常改善 60%;三叉神经、感觉减退改善 25%;后组颅神经 86.7% 的病例吞咽困难得到改善;运动无力在80%的情况下得到改善。

高难度岩斜区脑膜瘤INC福教授全切记录

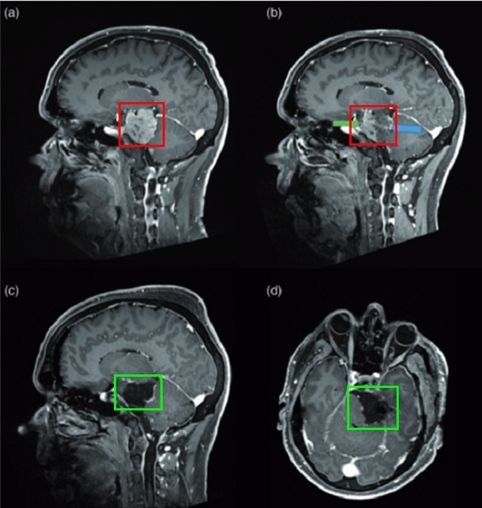

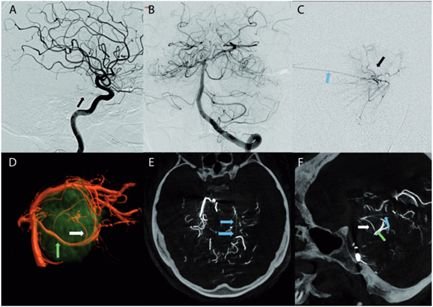

法国巴黎一位53岁男士,因三叉神经痛合并面部感觉功能减退,于福教授所在的法国巴黎 Lariboisiere 医院,查出左侧岩斜区脑膜瘤(27cm³)。脑磁共振(MRI)显示可见明显的轴外肿瘤(神经组织之外,而非由神经血管发育而来),岩斜向外扩张,对脑干有明显的挤压效应。经福教授主刀手术后,这个复杂位置的脑膜瘤得以完整切除,无神经功能损伤及相关的并发症。

· 手术过程 ·

(1)术前栓塞:用1毫升氰基丙烯酸酯胶、4毫升碘油堵塞供血动脉,造影结果良好,无并发症。术后脑MR显示脑膜瘤部分断流,无脑水肿。

(2)手术切除:颞部开颅术和前岩部切除术。脑膜瘤在肿瘤切除的不同阶段交替进行超声抽吸和周围结构的仔细解剖,从血管的角度观察,硬脑膜边缘被切断以完成肿瘤的断流。最终完全切除(辛普森 I 级切除),周围的颅神经IV、V、VII、VIII等均保存完好,患者术后神经功能完好。

不断突破,破除颅底“迷宫”,INC福教授有哪些成果分享?

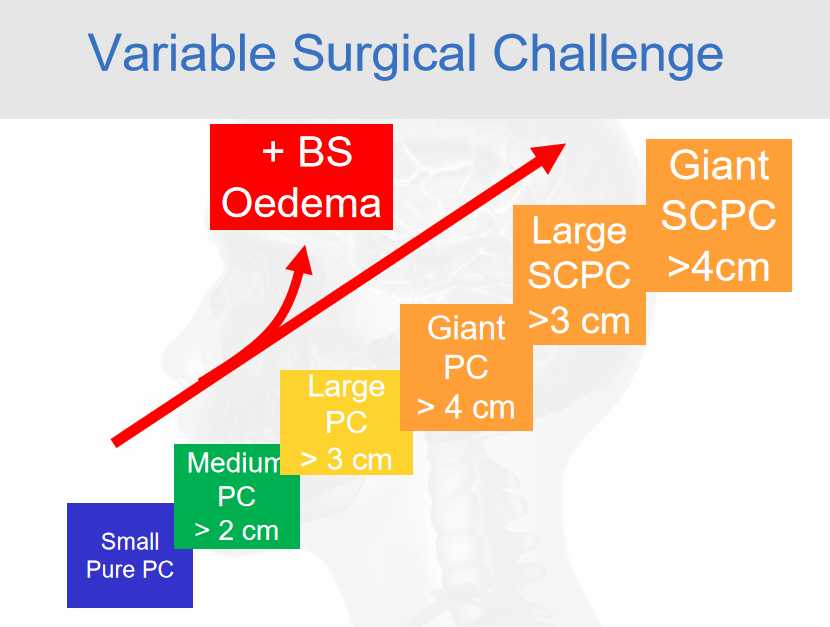

▼多变的外科挑战

岩斜区脑膜瘤,随着肿瘤增大及脑干水肿几率的增加,手术难度也会逐渐增加。

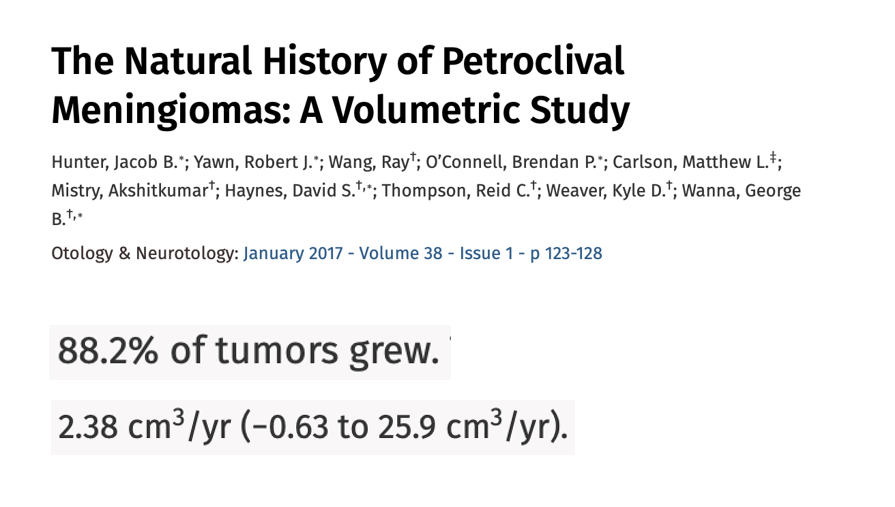

▼脑膜瘤自然史

88.2%的肿瘤会生长;平均 2.38cm³/年。

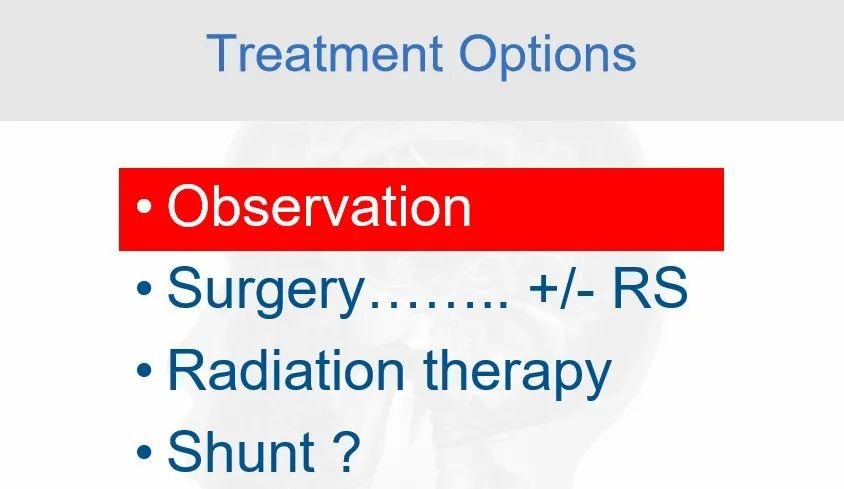

▼岩斜区脑膜瘤的治疗策略

手术目标是最大程度地安全切除肿瘤。为了保留神经功能,对残余瘤体可行 MRI 动态观察,或者行立体定向放射外科(SRS)治疗。对于无法安全全切的脑膜瘤,适度手术切除+SRS也成为一种治疗选择。

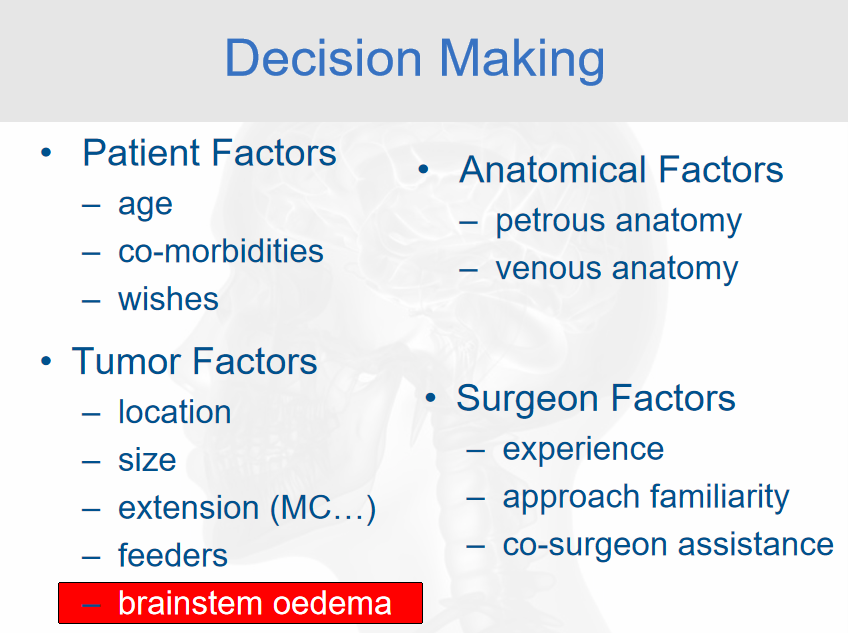

▼岩斜区脑膜瘤的治疗因素

患者:年纪、共病、个人意愿;

肿瘤因素:位置、大小、进展、脑干水肿等;

解剖学因素:岩斜区解剖、静脉解剖;

外科医生因素:经验、手术入路熟悉程度、手术团队。

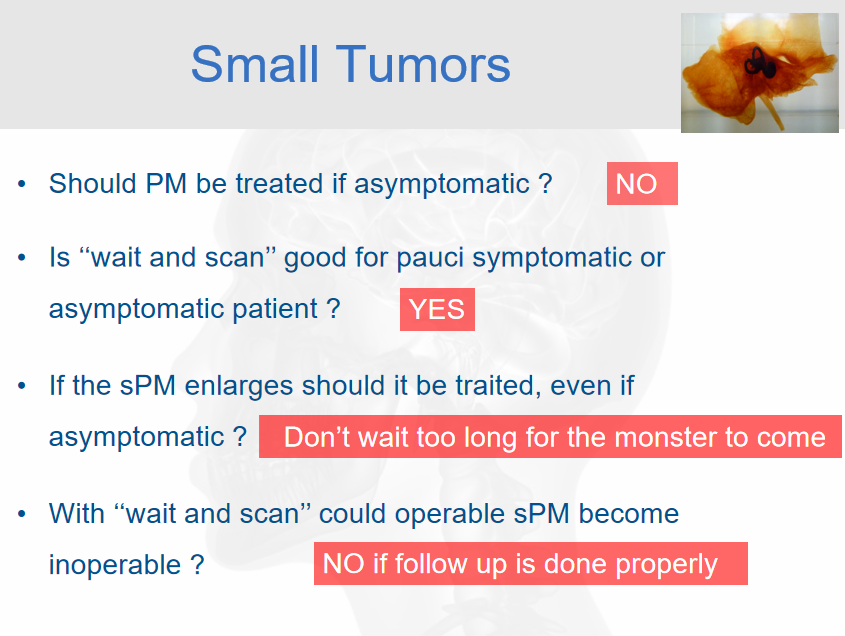

▼关于无症状的岩斜区脑膜瘤

如果无症状则不需要治疗;如果脑膜瘤增大但无症状,手术选择要综合多种因素。

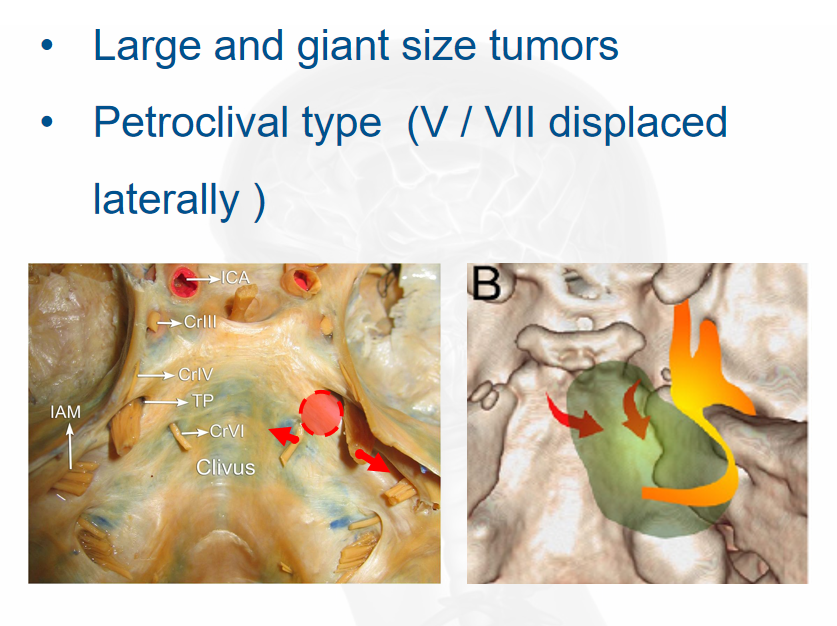

▼岩斜区脑膜瘤手术入路——联合岩骨入路

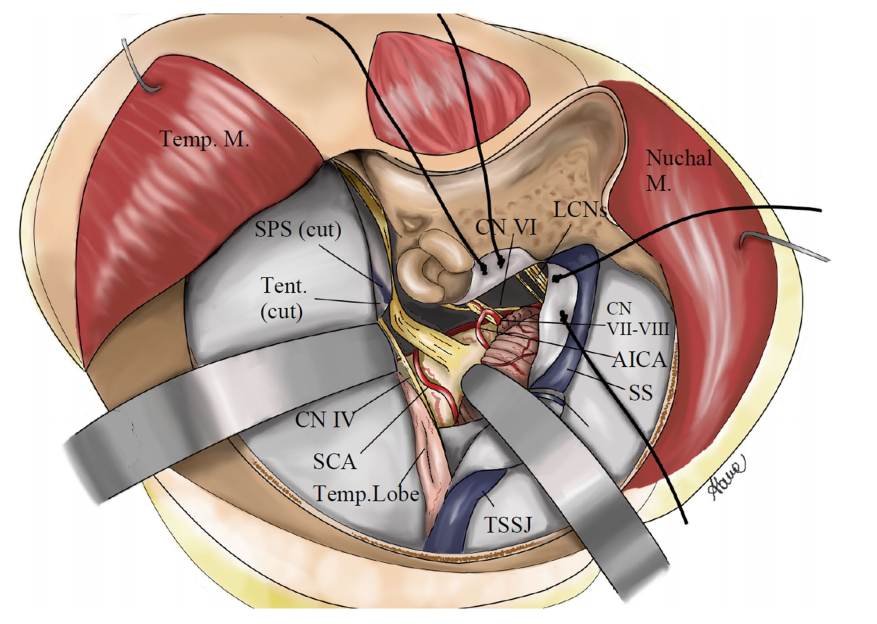

福教授对术中图谱进行了详细标注和解释,联合岩骨入路可在较短的距离下广泛暴露大型岩斜坡病变,并提供多个操作角度,同时减少对大脑的牵拉损伤,可为腹侧脑干、中上部斜坡等提供宽广的手术空间。

对于斜坡脊索瘤,联合经岩骨入路(CTPA)是通用的颅底入路切除后颅窝和中颅窝病变,可以提供多条视线,目标是保护颅神经。通过其宽阔的手术术野空间可以提供多方向、多角度操作方向,从而切除岩斜坡区、基底前区、基底后区和脑干等“死角”区的复杂和具有挑战性的病变。

颅后和颅前联合手术入路的结合包括广泛的颅侧骨钻孔,可以广泛暴露深部的颅底结构,较大限度地减少脑组织压迫,缩短手术操作距离,并可以在多个手术操作角度处理关键的神经血管结构。但是这种方法对神经外科医生和患者来说仍然具有挑战性,因为:

(1)该手术入路的技术复杂性需要很长的学习曲线;

(2)手术入路旁有许多关键神经、血管组织,如大血管破裂,有死亡风险;

(3)手术入路通路长、操作角度广,对医生需要有很好的器械操作度,需要对内镜解剖有很好的掌握度;

(4)容易发生脑脊液泄漏风险,大面积骨磨除的需要、水密硬脑膜闭合的难度,都要求医生在有很好的广泛入路开颅后,对破坏的颅底完成良好的“重建”。

(5)该入路广泛的皮肤切口、颞肌剥离和宽开颅增加了手术创伤、并发症风险和外观美容问题,使这种手术方式与当前微创手术的概念和患者的期望不一致。

(6)对于颅底复杂病变,如使用更简单、更省力的入路,会增加神经血管并发症和切除肿瘤受限的风险。

由于以上原因,在过去的几年里,为了优化并减少手术创伤,福教授团队对联合经岩骨入路进行了改良创新。研究出一种微创的联合经岩骨入路改良方法,即微型经岩骨联合入路(mini-CTPA),其目的是减少软组织的剥离和手术时间,同时提供与经典联合经岩骨入路相似的手术暴露。

“只了解一个手术入路永远不够”福教授不断突破、创新手术入路

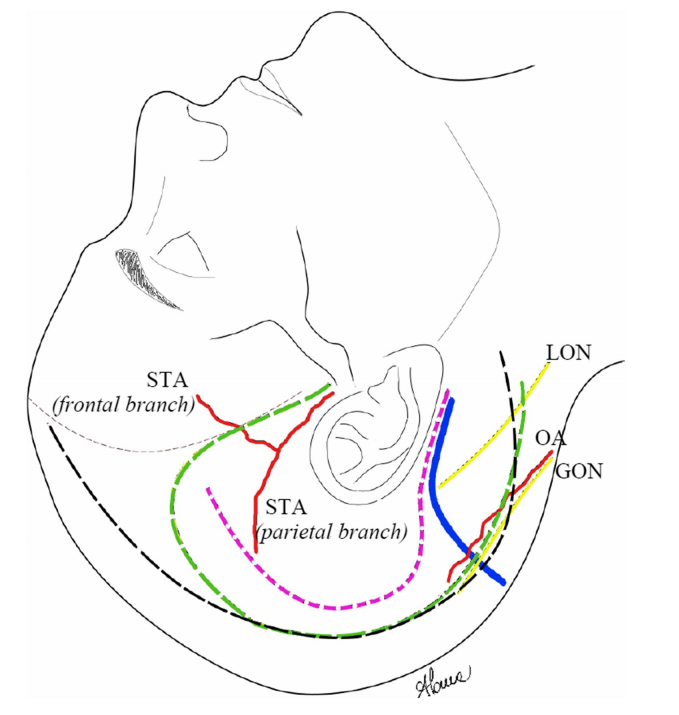

福教授团队提出的“mini-combined transpetrosal approach”,首先也是手术切口的缩小,减少对颞肌和枕部肌群的暴露和剥离,同时最后手术缝合关闭时更方便复位。主视角顺着岩骨嵴从后外向前内,使得磨除岩尖的视角与标准Kawase入路的前外侧视角不同,在这视角下,对三叉神经压迹下方的岩尖最前部反而容易磨除,而内听道顶壁和道后三角由于迷路的遮挡而更难磨除;对内听道的定位很难再用经典的角平分线方法,而是从前向后、从松质骨到皮质骨来判断内听道前壁。

为了更好地利用“颞叶-小脑裂”(temporo-cerebellar “fissure”),幕上硬膜切口需适当向后沿横窦延续,如同Dolenc入路T形硬膜切口中沿侧裂的那部分切口。因此,与经典的联合经岩骨入路相比,mini入路在前后轴向上,缺少了经典岩前入路的前外侧视角,这是头皮切口大幅减少了前方延伸的结果;在上下轴向上,虽然颞部的骨窗高度减少,但实际术中通过脑脊液释放等脑松弛技术,影响不大。当然,为获得更多视角和操作自由度,完全体的联合经岩骨入路仍是不可或缺的经典之选。

▼mini联合经岩骨入路的头皮切口(粉色虚线)和整体示意图,左图OA(枕动脉)走行有误

▼福教授强调手术关键

• 开颅手术适用于大型或巨大岩斜脑膜瘤

• 功能保存是首要任务

• 关注脑干水肿/血管包裹

• 最大限度地减少入路的侵袭性——软组织解剖

关于 INC 福教授

福洛里希教授是国际知名的神经外科内镜手术专家。早在2011年,福洛里希教授团队就曾使用神经内镜经单鼻孔入路成功夹闭颅内前交通动脉瘤,这在国际神经外科领域内具有创新性。而后,福洛里希教授结合多年的手术经验又提出了具有重要意义的神经内镜“筷子”手法,使得手术操作由两人变为一人,很好地解决了手术过程中存在的配合问题,由此提高了手术效果和准确度。

福洛里希教授对于脊索瘤、脑膜瘤、垂体瘤、颅咽管瘤等都有大量的临床治疗经验,多采取神经内镜下颅内高难度位置的微创手术。他尤其擅长神经内镜鼻内入路的颅底肿瘤切除。他提出了克服脊索瘤的颅底基础方法、鼻内镜和下鼻甲联合皮瓣修复扩大鼻内入路后大面积颅底缺损的手术方法,这对于颅底脊索瘤的治疗、对于患者的预后具有重要意义。

推荐阅读:

“颅内外疯狂生长”Meckel腔脑膜瘤复发,福教授如何“双镜手术破局”

揭秘嗅沟脑膜瘤手术显微开颅与经鼻入路之争——国际颅底大咖福教授研究综述

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号