不开颅脑瘤切除技术解析

颅底肿瘤常呈隐匿性生长并浸润骨质,能否在不开颅情况下彻底切除?

Less is more理念应用于高难度手术中,旨在将复杂操作“化繁为简”。“将手术做小”并非在切除范围上妥协,而是以更小创伤和更精准操作实现良好治疗效果——手术的终极目标并非技术展示,而是保障患者长期生存质量。

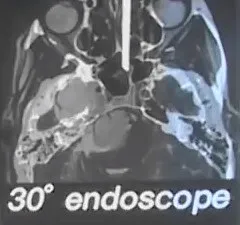

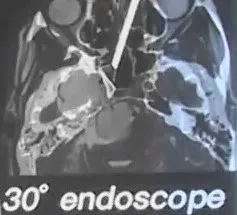

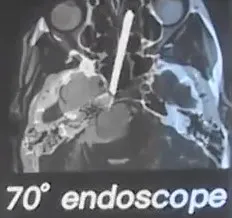

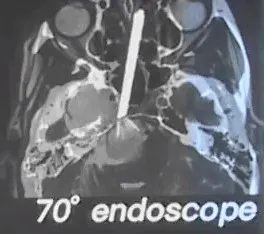

当“不开颅切除肿瘤”与“保障术后生活质量”成为可能,神经内镜的微创价值便得以体现:借助鼻腔天然通道进行操作,保护关键解剖结构,利用角度镜探查隐蔽腔隙。进入颅底后,术野可实现多角度覆盖,无论向上、向下或侧方观察,病灶均清晰可见,从而实现顺利切除。整个操作过程中,确保脑组织几乎不受干扰至关重要。

适合经鼻神经内镜手术的疾病包括:垂体腺瘤、脊索瘤、颅咽管瘤、颅底脑膜瘤、各类囊肿(如Rathke裂囊肿、透明隔囊肿、松果体区囊肿等)。

Part 01:不开颅切除软骨肉瘤手术实例

精通显微镜与神经内镜“双镜联合”技术的福教授如何应对?

影像显示:巨大肿瘤在生长过程中向颅内延伸,已浸润周围骨质。所幸肿瘤尚未侵犯硬膜内结构,因此必须立即采取干预措施。

面对这例2级软骨肉瘤,福教授发现仍有一层完整的硬脑膜保护深部结构。手术中必须避免脑脊液漏,需精心保护这层硬脑膜。

为何不必切除硬脑膜?软骨肉瘤与脊索瘤不同,为实现完全切除,脊索瘤需切除硬脑膜,但这对于软骨肉瘤并无必要。

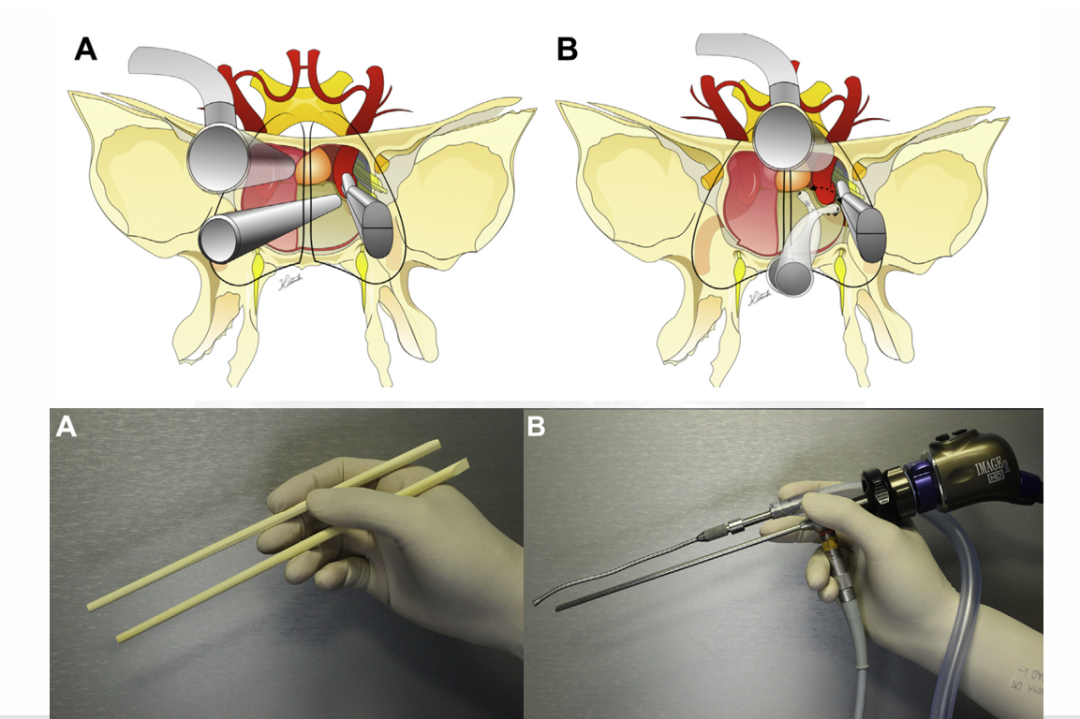

采用单鼻孔内镜手术,福教授使用“筷子技术”:从对侧暴露术野,精确定位翼管神经和颈内动脉破裂孔段,随后安全进入瘤腔开始操作,充分利用不同角度镜的功能。

磨钻平稳运转,逐步清除被浸润的颈静脉结节骨质,配合可弯曲吸引器逐渐吸除肿瘤组织。

福教授在肿瘤腔内精心置入脂肪组织,仔细涂抹生物胶,并展示外置打结技术——轻轻牵拉主线,结扣精准滑入预定位置,所有打结操作均在鼻腔外部完成。

最后,福教授植入一张Selastic硅胶片,完成手术。术后MRI复查图像清晰显示解剖结构完整保留,患者无需鼻腔冲洗,几乎无任何并发症发生。“这就是此类手术的魅力所在”福教授总结道。

Part 02:术中“死角”的发现与处理策略

福教授持续探索降低并发症发生率的方法,回归内镜技术本质价值。内镜技术的核心价值在于利用鼻腔“天然通道”作为手术路径,而非创建新的操作空间来切除肿瘤。应保护而非移除鼻腔内结构。术中需借助内镜和角度镜观察术野中的“死角”,而非通过物理挖掘方式接触这些区域。

鼻腔结构术前应保持原始状态,术后也应恢复原貌。位于鼻腔末端的蝶窦,其前壁构成“门户”。福教授主张在穿过此“门户”前不应触碰鼻腔内任何组织。穿过蝶窦“门户”后,即可在多方向(向上、向下或侧向)进行操作。角度镜的辅助使这成为可能。对福教授而言,内镜手术核心在于使用角度镜探查鼻腔各部分及术野中的“死角”。

Part 03:软骨肉瘤与脊索瘤的鉴别与治疗差异

颅底脊索瘤通常为硬膜外肿瘤,多起源于中线斜坡区域,少数可向硬膜内延伸。软骨肉瘤多源自颅底中线旁的胚胎间叶残余组织,好发于蝶岩斜交界区,常以颞枕交界处为中心。脊索瘤可发生远处转移,局部症状常见,转移率介于4%至43%,常见转移部位包括淋巴结、中轴骨、肺和皮肤。相比之下,软骨肉瘤的远处转移极为罕见。

影像学上两者鉴别困难,确诊需依赖组织病理学检查。

脊索瘤组织学分为三种亚型:经典型、低分化型与软骨样型。免疫组化染色常表达S-100蛋白、上皮细胞膜抗原、细胞角蛋白及brachyury蛋白。特征性病理表现为空泡细胞,即胞质内含大包涵体囊的液泡样细胞。

软骨肉瘤的上皮细胞膜抗原和细胞角蛋白染色通常为阴性,这一点有助与脊索瘤鉴别。其组织学类型包括经典型、间质型与去分化型,后两者预后较差。根据WHO分级标准,可分为1级、2级和3级,级别越高,预后越差。

由于这两种肿瘤多位于颅底复杂解剖区域,毗邻脑干、颅神经及后循环血管,手术全切难度大。若未能完全切除,二者均易复发,因此建议在保障安全前提下尽可能积极切除。

预后差异分析

福教授指出:软骨肉瘤5年无进展生存率为77%,脊索瘤为52%;软骨肉瘤5年总生存率为95%,脊索瘤为73%。在放射治疗方面,福教授团队最常采用质子束治疗,该疗法能有效降低肿瘤复发或再生长风险。但福教授强调,放疗不会改变总生存率,这是他们术后越来越少常规使用放疗的重要原因之一。另一关键因素是放疗并发症风险较高。

福教授团队2018年发表的研究数据显示:接受质子束治疗的患者群体中,并发症发生率显著高于手术组,包括较高比例的感音神经性听力下降(18%)和颞叶坏死等严重并发症。更值得注意的是,团队观察到肿瘤从2级进展为3级的病例多发生在接受过放疗的患者群体中。

基于这些发现,福教授团队制定新治疗策略:优先实施最大程度的安全切除手术,在避免严重并发症前提下进行肿瘤切除;对于复发且手术难以处理的进展性肿瘤,才考虑使用质子束疗法。

手术入路与技术创新

在手术入路方面,福教授强调更精细的“手术操作”:

严格遵循解剖自然路径

充分利用鼻腔天然腔隙

最大限度保留正常组织结构

福教授特别阐述内镜技术的核心价值:通过自然腔隙进行观察和操作,而非人为创造操作空间。为此,团队创新性采用“筷子技术”。该技术的显著特征是单手操作,用“非惯用手”握住吸引器、神经内镜和第三器械,避免助手扶镜与主刀器械冲突,实现“人镜合一”。然而,由于器械重量大且操作需高度精细,对医生腕力与技巧要求极高,需具备相当实力才能掌握此技术。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号