“如果人生能重来,你会如何选择?”

面对脑干海绵状血管瘤,许多患者曾陷入犹豫:“如果当初不去检查,是不是就能安稳度日?”但更多人后悔的是——“如果第一次出血时就果断手术,现在会不会已重获健康?”

回归现实,生命无法“重启”,但人生可以:在病情早期干预,往往是逆转命运的关键。每一次出血都可能加重神经损伤,而及时手术能极大限度保留功能、降低风险。

那些成功"重启"人生的人,往往都有一个共同特质——他们不等待危机降临,而是在命运的黄金窗口期就做出了果敢抉择。20岁的法学高材生小雨面对丘脑海绵状血管瘤的"无法手术"判决,23天快速解决这个恶魔,实现人生重启。母亲镜头中,那个曾埋首法典的身影如今傲立海天之间——碧波万顷与浩瀚苍穹在此交融,此刻,天高海阔,任君翱翔。

“我要为女儿扭转人生方向盘!”23天,让她重启人生

正值春日,21岁的法学专业女孩小雨准备考研中。回归校园的她,对于人生又有了更明确的追求。从2024年5月16日出血出现症状,到2024年6月7日成功切除丘脑海绵状血管瘤,在病情早期就成功地将这一潜在“危机”扼杀于萌芽之中的。在母亲的托举下,她的人生得以重新启航。术后3个月,小雨便重返校园,以全科通过的优异成绩宣告了自己的完美回归。

“真好!她还是原来的那个她,用她的原话——我没有变笨,没有偏瘫,没有面瘫……”母亲骄傲的同时,那段求医的日子仍历历在目:查阅海量资料、权衡手术风险、与时间赛跑……作为医疗从业人员的理性告诉她,这个长在丘脑功能区的病灶就像“不定时炸弹”,20岁的女儿赌不起第二次出血的可能——偏瘫、失语……甚至成为一个没有灵魂的“木头人”。

这一路,她感触颇多,当面对同为颅内海绵状血管瘤患者的家属,常与其他病友分享自己的抉择心得:"在巴教授团队的专业保障下,我们抓住了出血初期的黄金窗口。医疗选择没有标准答案,但对年轻人来说,人生之路还长,有时候保守的等待反而是最大的冒险。必须正面接受,用尽全心全力的爱和患者共同让这伤害最小化。爱可以使血肉生长,给女儿手术治疗只是我为她权衡利弊的选择。"

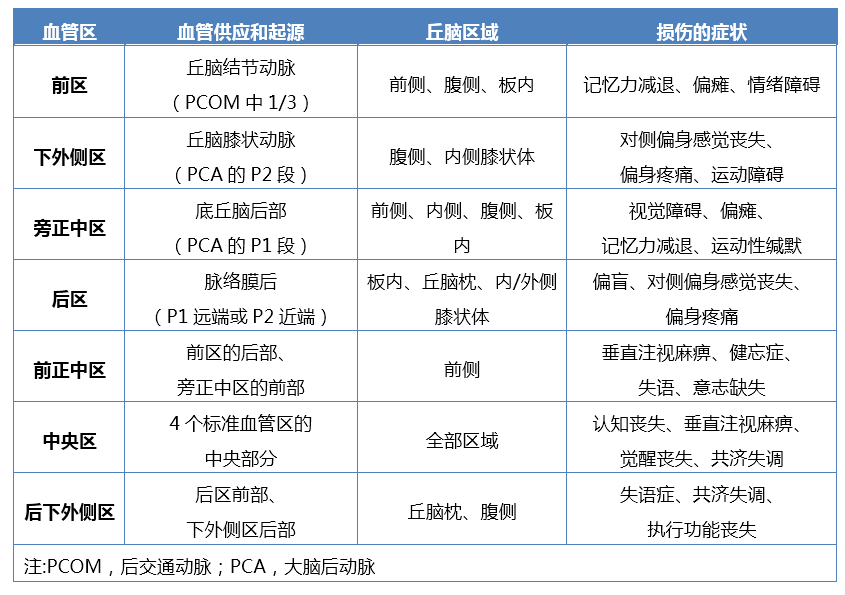

法学高材生却遭遇“脑瘤”这个位置为何如此重要?

喜欢法学,成为一名优秀的法学工作者是小雨的梦想。但现实拉扯着她,离梦想越来越远。

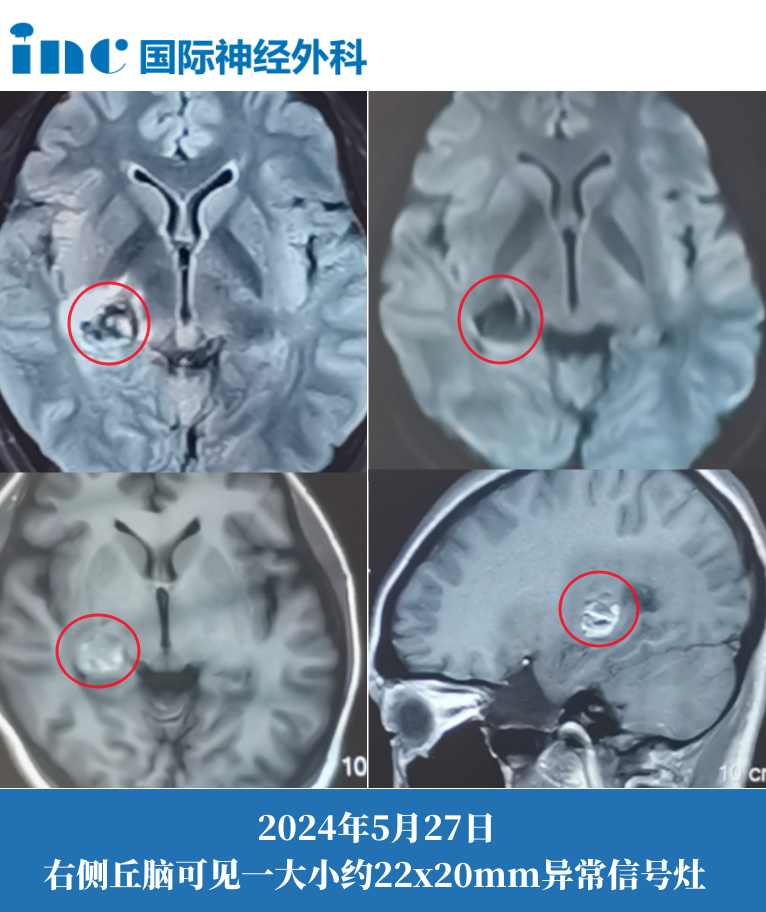

2024年5月16日,正在象牙塔里求学的20岁女孩的世界正在悄然改变……视野被限制,焦点之外的一切也都变得朦胧不清。紧接着,头痛如影随形。小雨检查发现脑出血,立即入院,头颅核磁报告右侧丘脑见异常信号灶,考虑海绵状血管瘤少量出血。

由于病变部位复杂、手术风险大,当地医院面对这一挑战选择了谨慎的观察。然而,小雨的症状毫无改善,手术也只能一拖再拖。

。母亲镜头中,那个曾埋首法典的身影如今傲立海天之间——碧波万顷与浩瀚苍穹在此交融,此刻,天高海阔,任君翱翔。他们积极地搜寻着相关的资讯,了解丘脑海绵状血管瘤疾病的相关信息,在这个过程中她了解到一个好消息和一个坏消息。

丘脑海绵状血管瘤:

1、好消息:丘脑海绵状血管瘤,虽然它的名字里带了个瘤字,但其实海绵状血管瘤是一种良性的血管畸形病变,并不是肿瘤,大多数是可以通过手术达到良好预后,回归正常学习和生活。

2、坏消息:如果在功能区,特别是颅底的功能区,真的是麻烦。丘脑海绵状血管瘤极其罕见,出血后往往引起偏瘫等神经功能障碍,临床上治疗非常棘手。

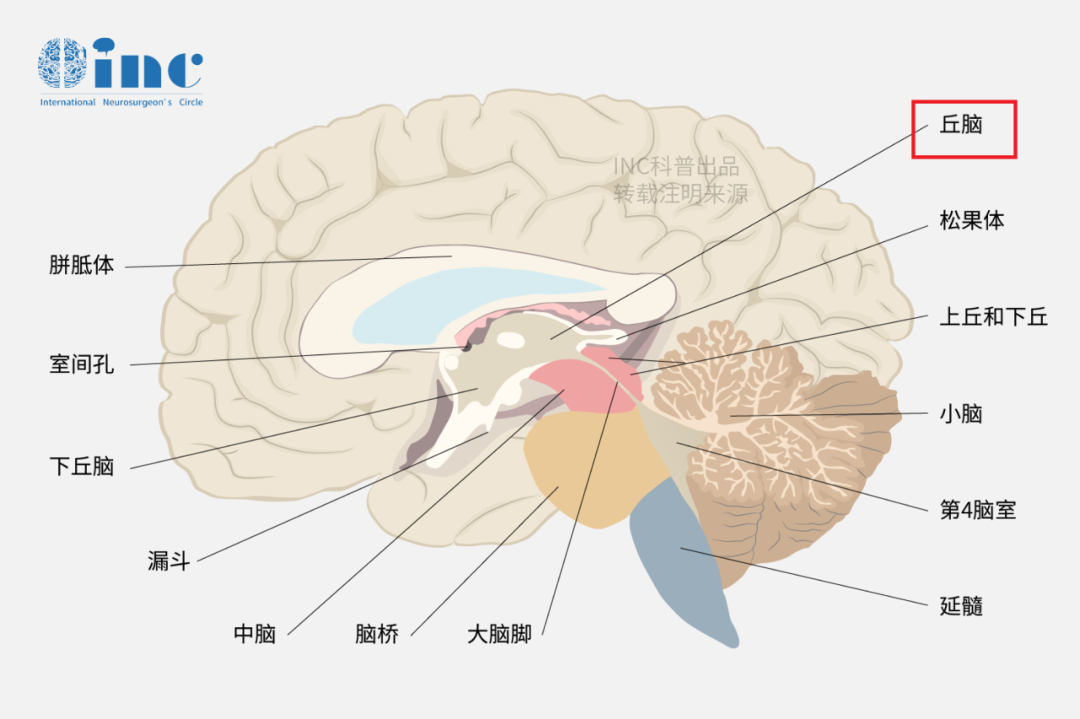

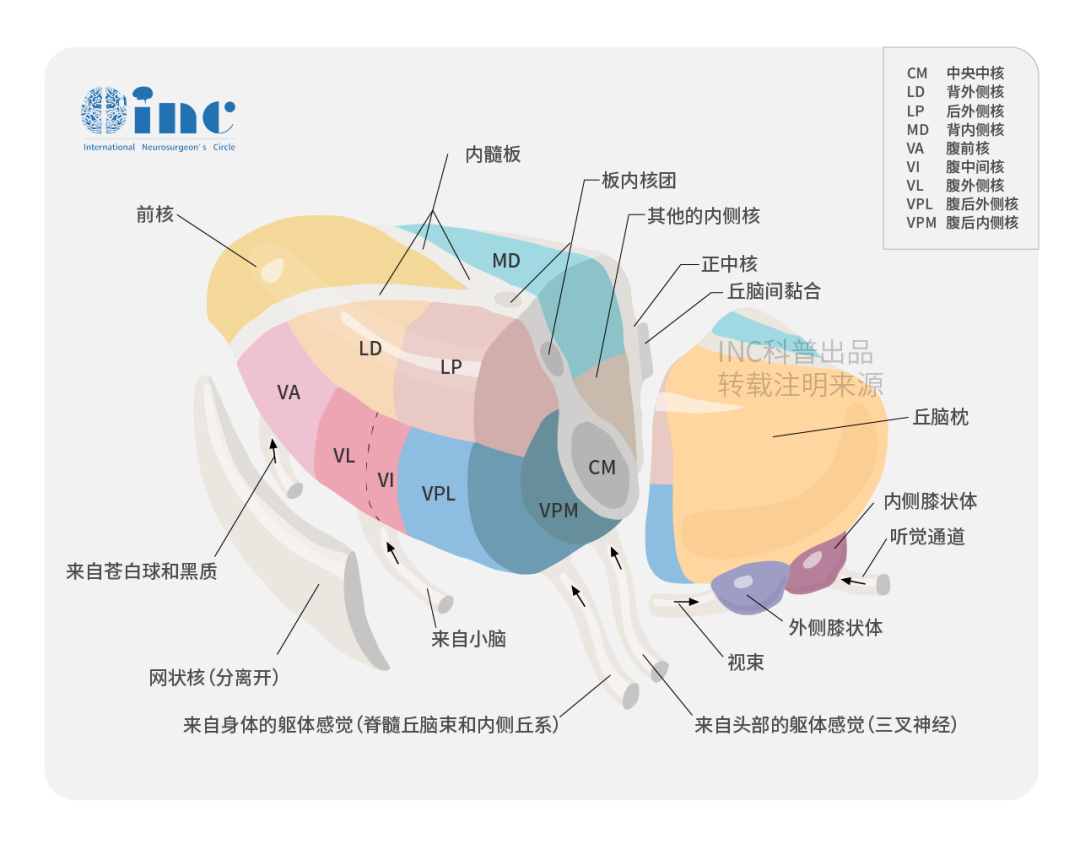

形象地比喻一下,丘脑就像插头转换器,再多的数据线,如果没有这个转换器,也不能把信息输送到大脑。所以一旦丘脑损伤,患者可能变成“木头人”,即对外界的刺激没有反应。对于法学专业的小雨来说,这简直晴天霹雳。

“保守?赌它会再次出血吗?这个赌注太大!”

面对海绵状血管瘤的出血风险,患者常陷入两难困境:首次出血后是否会成为"潘多拉魔盒"的开启?患者经常会问,再次出血可以预测吗?答案是否定的。

”不定时炸弹”是众多脑干海绵状血管瘤及血管畸形病友们对病灶的统一称呼,因为病灶就像不定时炸弹一般,不知道何时引爆。一旦脑干出血量大,轻则对运动、语言等功能造成不可逆损伤,重则昏迷、瘫痪……这种出血有时可以重复第二、三次,且可能每次情况比之前更糟。所以,脑海绵状血管瘤患者,特别是脑干海绵状血管瘤患者一旦出血后,每天都生活在担惊受怕中,寝食难安,甚至导致抑郁症,会严重影响到正常生活。

出血紧急手术案例相关阅读:

突发脑干出血、120紧急转运!她如何从“鬼门关”逃脱、重获新生……

120紧急转运苏州 | 巴教授昨日成功完成两台“生命禁区”紧急救治手术!

“孩子一天比一天好”…从北京120紧急转运到苏州的“新生”之路

“生命禁区”险上加急——INC巴教授脑干血管瘤出血急性期紧急手术抢救纪实

脑干海绵状血管瘤急性出血、意识不清……巴教授紧急手术后恢复如何

这就是很多出过一次血的患者们选择怎样治疗的难点了——保守还是立即手术。这就是赌它会再次出血吗?这个赌注太大!很多患者害怕开颅手术,而选择保守观察过程中2次出血、3次出血,神经损伤后遗症越来越多,甚至会变成不可逆性损害——无论如何康复只能是症状好转,而不是痊愈。

急性出血期,手术VS保守

传统观点:等待出血吸收后再手术

多数医生建议在出血吸收后再进行手术,主要基于以下考虑:

术中视野清晰度:急性期出血可能导致术野模糊,增加操作难度。

手术安全性:等待出血吸收后,病灶边界更明确,理论上降低手术风险。

然而,这种延迟手术的策略可能带来潜在问题:

含铁血黄素沉积:急性期后会形成含铁血黄素沉淀,无法自行吸收,就像锈水一样会长期刺激周边神经,造成慢性化学性损害。时间越久,损害越大,手术修复的可能性越低。

瘢痕与粘连:慢性期手术时,瘢痕组织和粘连会增加剥离难度,甚至影响病变的完全切除。

新理念:急性期手术的优势

国际神经外科大咖INC巴教授提出,早期手术(出血急性期)可能更有利于患者:

术中清除液态出血:急性期出血尚未凝固,可通过冲洗直接清除,扩大操作空间,降低手术难度。

减少神经毒性损伤:避免含铁血黄素沉积对神经的长期毒性,促进术后功能恢复。

精准解剖经验:经验丰富的医生(如巴教授)熟悉解剖,能在急性期安全完成手术。

INC巴教授的核心观点:“我注意到许多医生都遵循一个30年前相当流行的概念,更多的是等待。但我的理念是不同的,我的经验告诉我,早期手术对病人更好。”

“教授有信心,我们就更有信心”

"积极治疗的理念和精准的手术时机选择,是孩子获得良好恢复的关键。"小雨妈妈深有感触地说:"治疗方案需综合患者年龄、健康状况、病灶特点及出血史等个体因素,与专家共同商议后由家属决策。即使选择厉害的医疗团队,开颅手术仍有风险,需理性看待。通过多方咨询和全面评估,选择最适合的方案——这道题没有最好的选择答案,只有最合适的答案。"

在一位同样是丘脑海绵状血管瘤病友的推荐下,小雨一家找到INC巴特朗菲教授,他对于疑难位置的脑海绵状血管瘤有着丰富的手术经验。

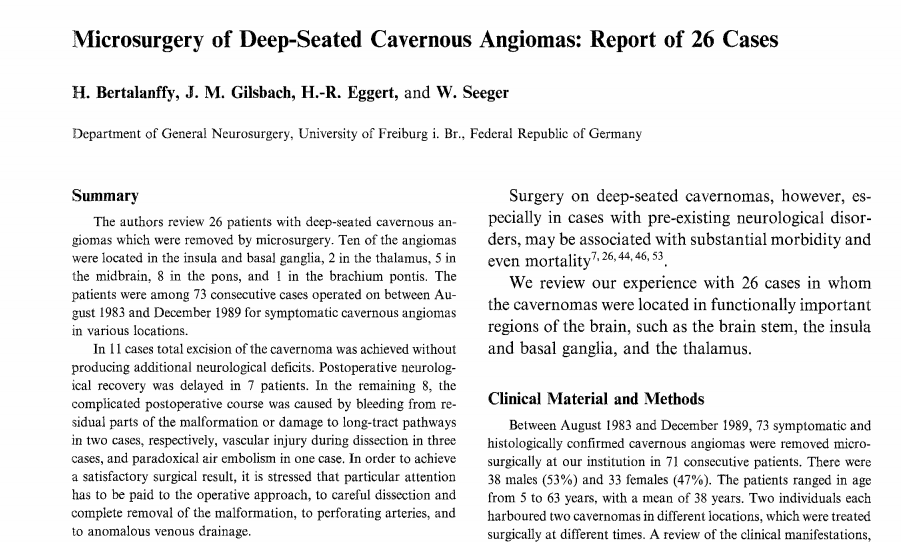

早在1991年,巴教授就已发布过相关研究,《Microsurgery of Deep-Seated Cavernous Angiomas: Report of 26 Cases》,巴教授回顾了26例经显微手术切除的深部海绵状血管瘤。

当巴教授亲自评估后,这位母亲终于找到了答案:"教授有信心,我们肯定更有信心,我们肯定愿意做手术!"

“目前小雨需要进行手术,而且现在是手术的好时机,因为刚出血,这是新鲜的血肿,所以它体积会稍微大一点,这个反而是有利于手术的操作,操作空间会大一点,对周围的保护的概率会更好,可以很好地切除病灶。

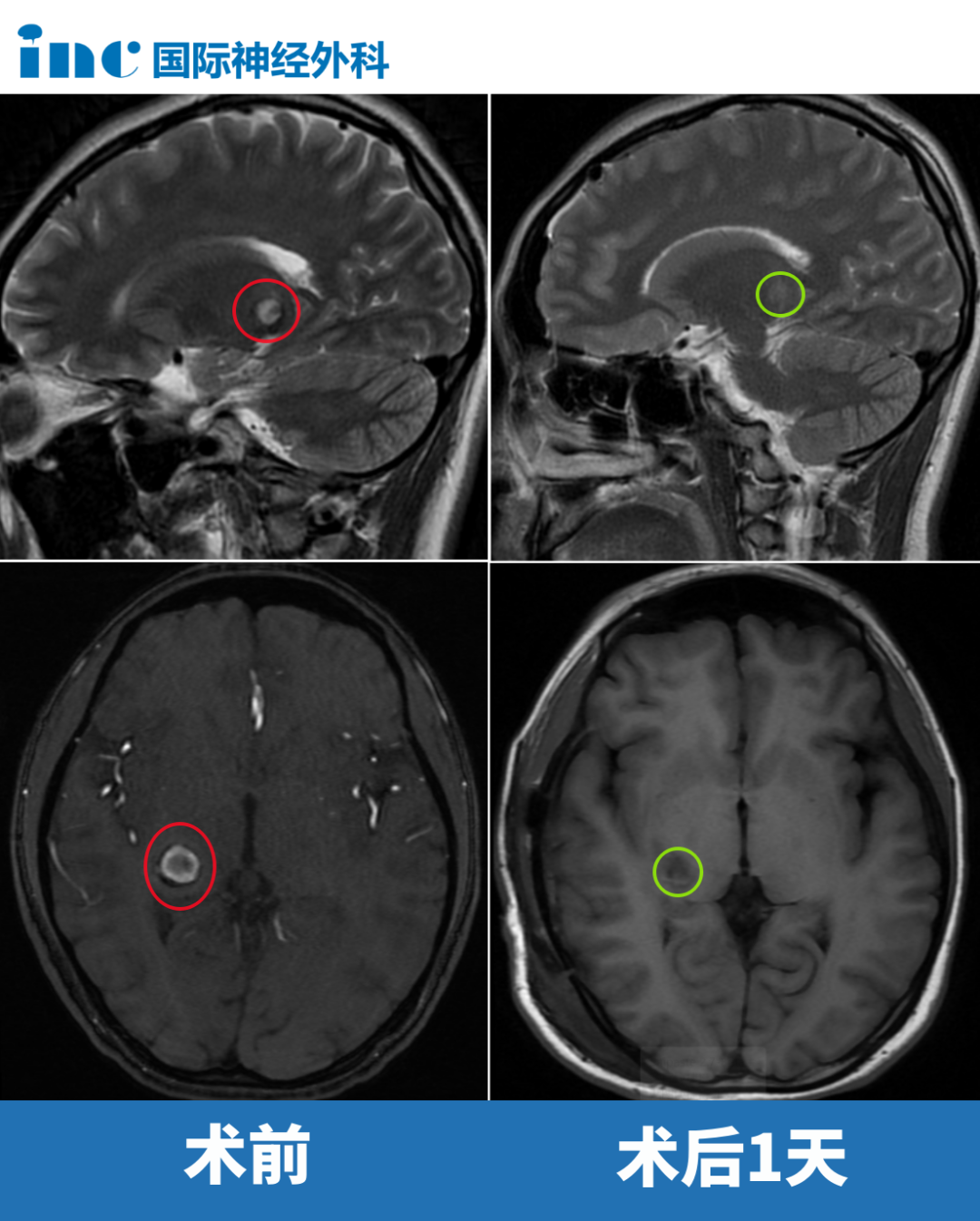

2024年6月7日,手术日到来,一切如同预期的那样顺利。小雨的病灶在巴教授的艺术般操作下得到全切。术后第一天巴教授查房,小雨恢复很好,在病床上伸展着自己的手和脚。小雨的妈妈也止不住地表达着感谢:“她真的很好,非常感谢您”。这让巴教授、家属及全体医护人员都感到由衷的高兴。

当小雨成功战胜病魔后,她的母亲选择继续坚守在这个没有硝烟的战场。那些曾经素不相识却无私分享经验的病友,为这个家庭点亮了希望之光;如今,这位母亲正将这份温暖继续传递。海绵状血管瘤患者群体面临着常人难以想象的困境:疾病罕见导致诊疗资源匮乏,治疗方案选择艰难,每个家庭都在黑暗中独自摸索。

小雨母亲将自己的经历分享给更多病友,在这场生命保卫战中,每个亲历者都在用自身经历照亮他人前路,点点萤火终将汇聚成星河。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号