“这段时间以来,左侧脸部如刀割般疼痛,这种疼痛常人想象不出来,甚至还出现吞咽困难,无法进食、难以入眠、无法工作……没有医生愿意为我手术,我一度陷入绝望、苦不堪言,但不甘在这种疾病的折磨中度过余生,最终非常幸运遇到Froelich教授!”54岁的Bruno(布鲁诺)感激地说道。

6年间,从2014年发现这个脑膜瘤开始,Bruno的肿瘤从未停止生长,甚至已经压迫到脑干,而他的症状也在不断加重……直到2019年才彻底摆脱这种折磨。一切要归功于INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)颅底手术委员会前主席Sebastien Froelich教授(塞巴斯蒂安·福洛里希教授,福教授)的成功手术。

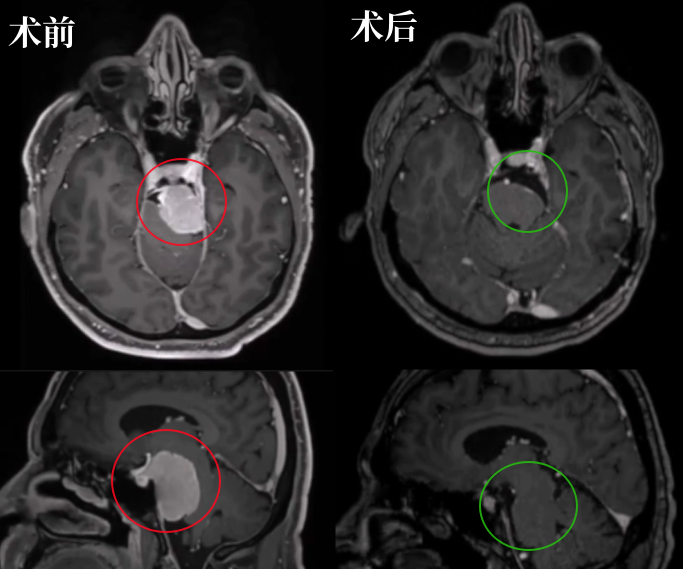

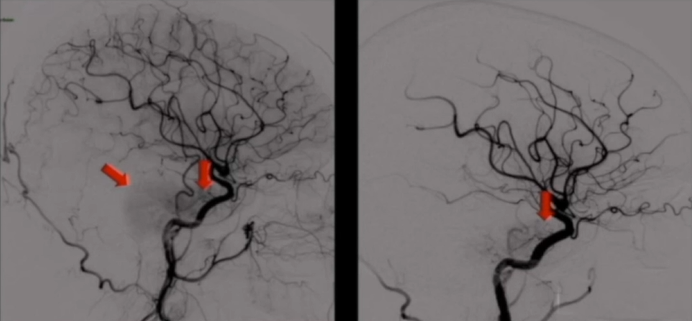

福教授采取岩骨联合入路完美切除了他脑子里这颗巨大的岩斜区脑膜瘤,术前症状逐渐改善。术后 MRI 显示肿瘤几乎完全切除,脑干受压解除。

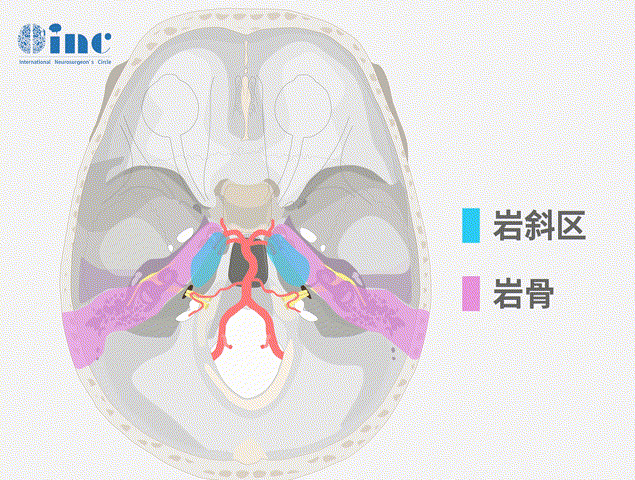

岩斜区脑膜瘤是颅底手术中最复杂的病变之一,瘤周富有关键的神经血管结构,手术全切难度大、神经损伤的风险高。在这个案例中福教授使用的岩骨联合入路,优势是可广泛暴露岩斜区域并提供多个入路的手术操作角度,避免脑组织牵引压迫。

岩斜区解剖结构

病情回顾

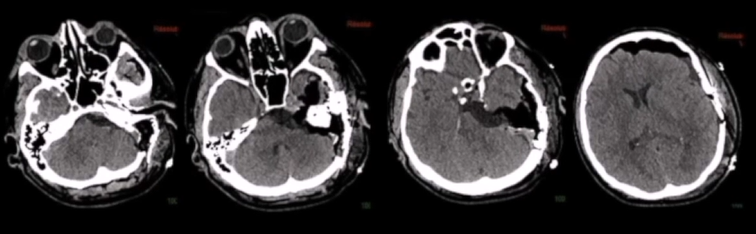

术前症状:布鲁诺因头痛、吞咽困难和左侧面部疼痛入院。核磁共振成像显示,2014年以来,左侧岩斜脑膜瘤对脑干有肿块影响,生长缓慢。

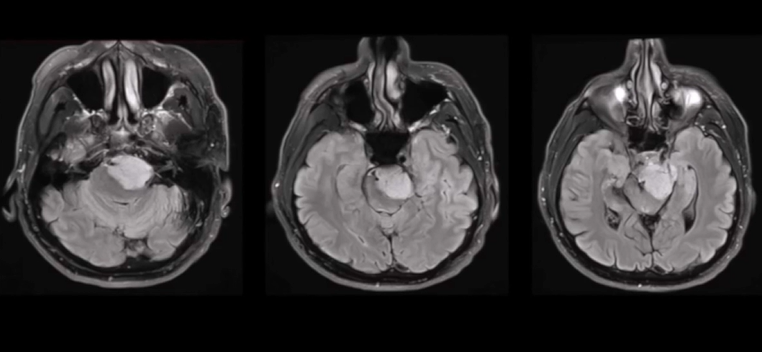

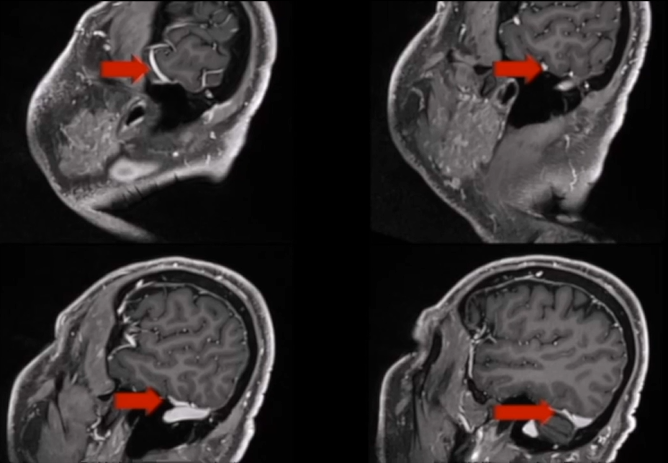

术前MRI:核磁共振成像显示,从2014年发现肿瘤以来,左侧岩斜坡脑膜瘤中逐渐增大、压迫脑干,造成布鲁诺症状恶化。

▼MRI-2014

▼MRI-2019

手术预案

岩骨联合入路为肿瘤和关键结构提供了多个手术入路视角,并可通过电凝岩后硬脑膜和天幕使一些主要供血动脉断流。岩骨联合入路的关键步骤之一是切开天幕,对于大多数岩斜区脑膜瘤来说,天幕是硬膜附着的重要组成部分。该手术通过电凝凝固来自大脑中动脉的小脑幕,阻断肿瘤供血动脉,并暴露手术入路空间。

经岩骨入路的优点是缩短了手术入路距离,早期断流肿瘤血供,减少了脑牵引需求,以及在切除过程中使用多个视野的可能性。但这种手术入路的主要缺点是技术要求高、耗时长,而且并发症的风险增加,如肺栓塞或静脉窦血栓形成和脑脊液瘘。此外,还有听力损失的风险。

对于岩斜区脑膜瘤,岩后入路常与岩前入路联合,也称为岩骨联合入路。选择岩骨联合入路的原因有多种:首先,肿瘤的下边界低于内耳道。其次,岩前入路对第七和八颅神经脑池段的肿瘤无法得到理想的手术操作控制。第三,联合入路提供了向上的手术视野,可以充分暴露肿瘤的上部、动眼神经和后交通动脉。这种联合入路提供了多个视野,每条手术入路都可用于各种颅神经和主要血管的最佳的暴露分离,达到保护神经、有效切除肿瘤的目的。

1、术前影像评估:

MRI未显示任何脑干水肿。

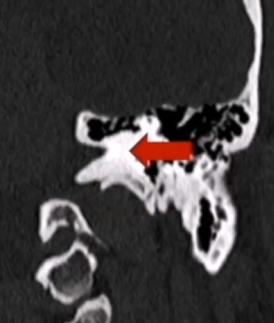

Labbè 静脉呈现规则的解剖结构。术前CT扫描有助于评估骨质结构,包括肿瘤钙化、岩尖气化和耳后间隙情况。评估膝状神经节上方以及颈动脉管水平的颅底裂缝也很重要,以减少手术入路过程中这些结构受伤的风险。

▼最后,福教授还评估了颈静脉球相对于内耳道的高度。

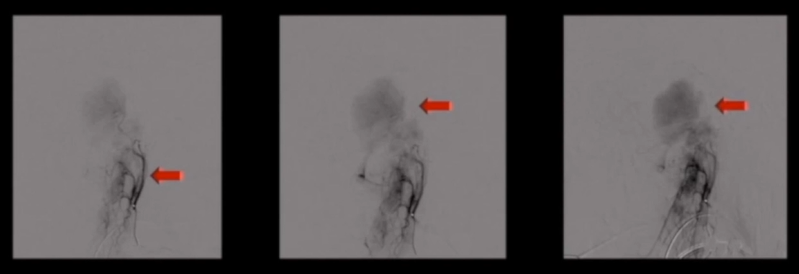

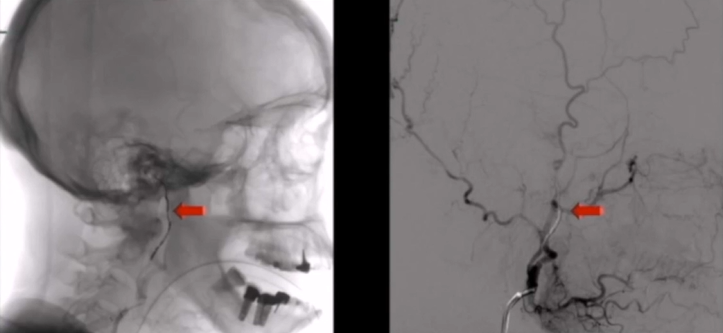

2、术前血管造影和栓塞

术前血管造影可以评估肿瘤的血管化。该序列显示来自咽升动脉和颈内动脉硬脑膜分支情况,以由外侧干和脑膜下干为代表。

术前通过线圈在咽升动脉处进行栓塞,可以显著减少术中出血。

3、患者的体位

患者仰卧位,肩部抬高,头部向对侧旋转 70° 至 80°。

4、皮肤切口

“C”手术切口从额部开始,延伸到耳朵周围和后面,并在乳突尖端下方终止。

5、必要的手术设备

诱发电位监测:监测颅神经、体感和运动诱发电位

术中神经导航:用于定位横窦-乙状窦交界区

6、关键手术步骤

颞肌筋膜间解剖;颞顶枕L形开颅术;岩后切除术;岩前切除术;硬脑膜切开与幕脱离;关颅

手术图解纪实

1、颞肌筋膜解剖

▼第一个手术步骤是颞肌的筋膜解剖,以游离皮瓣。一旦找到脂肪层,就进行筋膜间解剖,然后将颞肌以逆行方式抬高至骨膜下。

2、颈部肌肉脱离

▼试验单极沿着上项线分离胸锁乳突肌、二腹肌。在此过程结束时,这些肌肉会向下回缩,直到暴露外耳道后缘以及颧骨根部。

3、开颅手术

▼在横窦-乙状窦交界区钻孔,术中多普勒确定横窦、乙状窦位置。在颞骨水平前方进行钻孔,然后行“一体式”颞骨和乙状窦后开颅手术。

4、“美容式”乳突切除术

▼使用不带压板的开颅手术刀和骨刀,逐步实现“美容式”乳突磨除术。

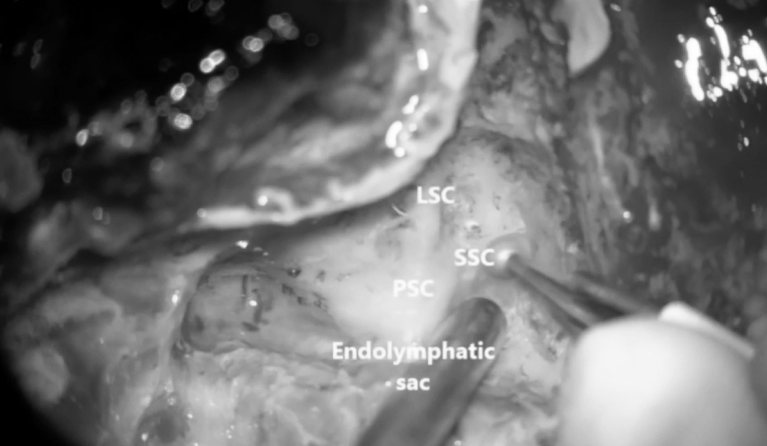

5、后岩骨切除术

▼使用金刚钻进行乳突磨除术,并逐步识别窦内硬膜和迷路系统。乙状窦处的骨质磨除暴露是通过金刚钻和咬骨钳完成。

6、前岩骨切除术

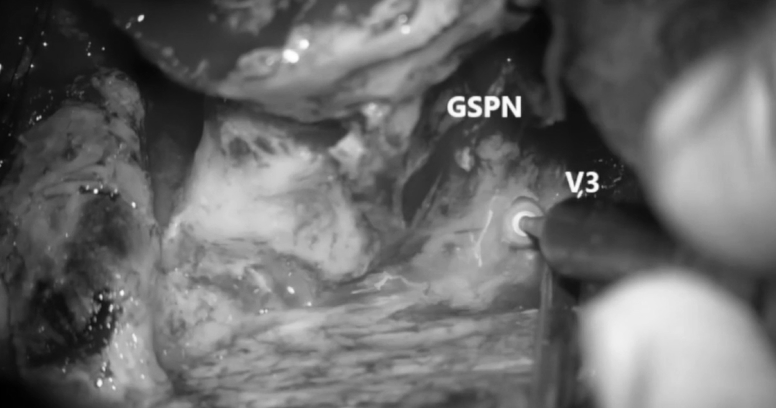

▼颅中窝磨平,逐渐暴露棘孔,凝固并切断脑膜中动脉,逐步识别并暴露岩浅大神经(GSPN)、动眼神经、弓状隆起和岩骨嵴( Kawase三角的界限)并暴露分离硬膜。

▼如果大脑张力高,切开乙状窦后硬脑膜,暴露后组颅神经池,并释放脑脊液。Kawase三角的钻孔应从最安全的区域开始,该区域靠近动眼神经,在那里形成一个孔。然后,在不断冲洗的情况下,该腔向后和后外侧方向逐渐扩大,直至暴露后颅窝的硬膜。

前岩骨磨除术,然后向下和向后延伸,直到到达耳蜗和上半规管周围的骨质。

7、颞部硬脑膜切口

▼切开颞部硬脑膜,另一个切口更横向和更靠后,注意识别 Labbé 静脉并避免其受伤。最后使用术中多普勒检查小脑幕静脉的通畅性,避免血管不通。

8、乙状窦前硬脑膜切口

▼乙状窦前硬脑膜以半圆形方式逐渐打开。

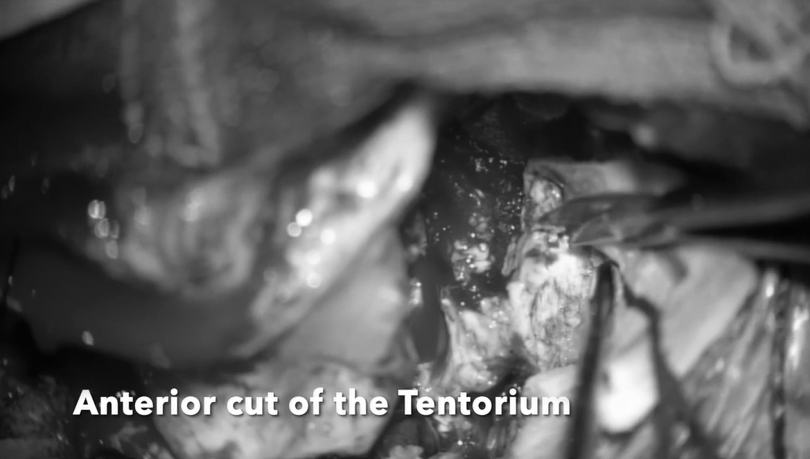

9、分离天幕

▼从后向小脑幕游离缘的切口开始。

▼硬脑膜非常厚并且被肿瘤侵犯。Kerrison咬骨钳分块逐步切除肿瘤侵犯的小脑幕,并使肿瘤上部广泛暴露。

然后分离暴露三叉神经孔侧面硬脑膜和Meckel腔,暴露动眼神经。

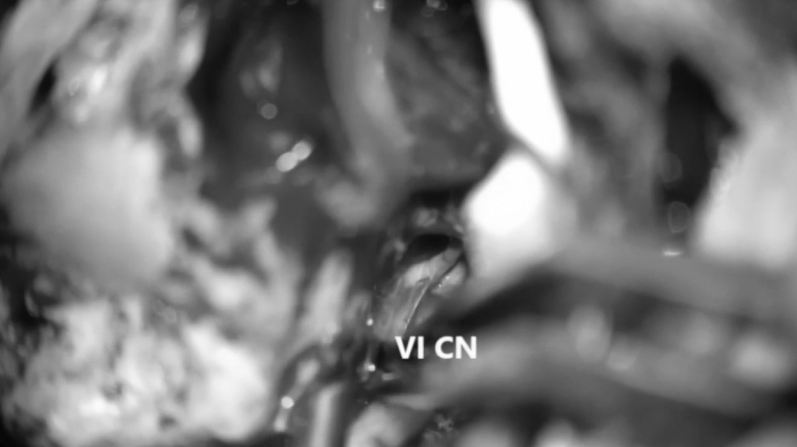

10、肿瘤的脑神经解剖

▼使用镊子分离保护神经血管结构周围的蛛网膜平面,第4颅神经在小脑幕下可见。使用CUSA刀对肿瘤逐渐减瘤和双手进行轻柔解剖操作交替进行,该术中操作技术对于保护位于这个脆弱且关键神经区域的基底动脉穿支是极其重要的。

这项技术对于保留位于这个脆弱区域的基底动脉穿支是强制性的

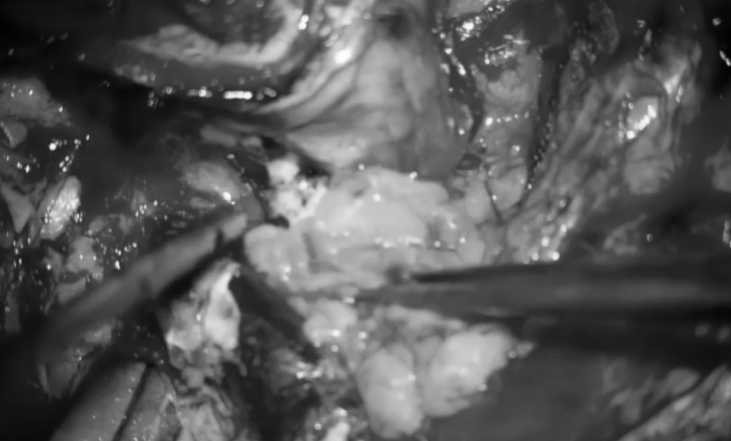

11、从病变处解剖穿支

▼双钳技术交替切除肿瘤。识别出基底动脉后,利用低抽吸和显微剪刀逐渐移动肿瘤并将其从这些血管中自由解剖。这个精细的手术是在高倍镜下进行的,目的是为了安全地切断连接肿瘤与基底动脉及其穿支的小蛛网膜桥。

肿瘤的背侧也使用相同的技术进行解剖和移除。如果出现脑干水肿并与脑干紧密贴合,则应留下肿瘤残余物,以避免这些穿支受到任何伤害。

12、第三脑神经的识别

▼逐渐地,从肿瘤中识别、分离和暴露出动眼神经和Dorello管中的外展神经,注意神经保护。

13、关颅

▼然后用5-0硬脑膜缝线缝合颞部硬脑膜,然后用一层薄薄的骨蜡密封中耳。将骨膜涂在鼓膜上并用胶水固定。将足量腹部脂肪组织放入手术腔中,以填充岩骨联合入路术后残腔。使用纤维蛋白胶来固定脂肪。在颞部和乙状窦后硬脑膜上进行连续缝合,硬脑膜水密缝合。乳突皮质骨和骨瓣被替换并用微型钢板连接。

术后情况

术后过程中,Bruno出现了短暂性不完全性滑车神经麻痹,低头有轻微复视,但是症状在3个月后完全恢复,因中耳炎导致听力轻微下降,在6个月后也完全恢复。饱受巨大岩斜区折磨多年痛不欲生的Bruno终于通过一次手术得到了解脱,从此过上了正常人的生活。

术后CT扫描未显示任何术后并发症。术后MRI显示脑膜瘤几乎完全切除,海绵窦后部有少量残留。

脑膜瘤想要获得良好预后,首选手术全切。由于脑膜瘤会长在大脑任何有脑膜的地方,不同位置需要不同手术入路,对于主刀经验,团队配合、设备仪器的要求也各不相同。诸如岩斜区脑膜瘤在内的疑难位置的脑膜瘤常因做不到全切会复发或者术后并发症明显被建议观察或放疗。但其实这些疑难位置并非得不到“治愈性“的理想效果,如果条件允许,不妨放眼世界,向国际专家寻求更好的手术方案。

国际脑膜瘤大咖

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号